Bataille de Wissembourg (1870)

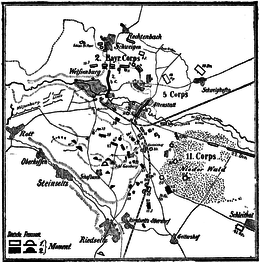

Bataille de Wissembourg Plan de la bataille de Wissembourg.

Plan de la bataille de Wissembourg.

| Date | 4 août 1870 |

|---|---|

| Lieu | Wissembourg, Bas-Rhin (France) |

| Issue | Victoire prussienne |

| Général Abel Douay (†), Général Jean Pellé |

Frédéric-Guillaume, Prince royal de Prusse |

| 2e division d'Infanterie 8 000 hommes |

IIIe armée 60 000 hommes |

| 2 300 | 1 551 |

Guerre franco-prussienne de 1870

Batailles

- Chronologie de la guerre franco-prussienne de 1870

- Sarrebruck (08-1870)

- Wissembourg (08-1870)

- Forbach-Spicheren (08-1870)

- Wœrth (08-1870)

- Bitche (08-1870)

- Phalsbourg (08-1870)

- Borny-Colombey (08-1870)

- Strasbourg (08-1870)

- Mars-la-Tour (08-1870)

- Toul (08-1870)

- Gravelotte (08-1870)

- Metz (08-1870)

- Nouart (08-1870)

- Beaumont (08-1870)

- Noisseville (08-1870)

- Sedan (08-1870)

- Montmédy (09-1870)

- Soissons (09-1870)

- Siège de Paris et chronologie du siège (09-1870)

- Nompatelize (10-1870)

- Bellevue (10-1870)

- Châtillon (10-1870

- Châteaudun (10-1870)

- Buzenval (10-1870)

- Bourget (10-1870)

- Dijon (10-1870)

- Belfort (11-1870)

- La Fère (11-1870)

- Langres (11-1870)

- Bouvet et Meteor (navale) (11-1870)

- Coulmiers (11-1870)

- Thionville (11-1870)

- Châtillon-sur-Seine (11-1870)

- Villers-Bretonneux (11-1870)

- Beaune-la-Rolande (11-1870)

- Champigny (11-1870)

- Orléans (12-1870)

- Loigny (12-1870)

- Châteauneuf (12-1870)

- Beaugency (12-1870)

- Longeau (12-1870)

- l’Hallue (12-1870)

- Siège de Péronne (1871)

- Bapaume (01-1871)

- Villersexel (01-1871)

- Le Mans (01-1871)

- Héricourt (01-1871)

- Saint-Quentin (01-1871)

- Buzenval (01-1871)

| Coordonnées | 49° 01′ 00″ nord, 7° 57′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

La bataille de Wissembourg également appelée bataille du Geisberg ou encore bataille de Wissembourg-Geisberg est la première bataille de la guerre franco-prussienne de 1870 qui eut lieu le 4 août 1870, sur la frontière nord de l'Alsace au même endroit que les première et deuxième batailles de 1793. Les combats de l'avant-veille autour de Sarrebruck n'avaient engagé que de faibles contingents. C'est un combat de rencontre où le commandement français, par manque d'information se laisse accrocher par un ennemi supérieur en nombre.

La réoccupation de Wissembourg

Au début du conflit, le général Ducrot, commandant la 6e division militaire (Strasbourg), fait évacuer les places de Wissembourg et de Lauterbourg qui se trouvent sur la frontière et les lignes de la Lauter. Il ne veut pas disséminer les forces tout le long de la frontière ; mais, à la suite des protestations du sous-préfet Hepp de Wissembourg, le ministère, par dépêche, fait savoir qu’il n’approuve pas cette mesure.

Il ordonne le 22 juillet, d’envoyer la 2e division d’infanterie (général Abel Douay) à Haguenau. Aussitôt l’intendance fait savoir qu’elle n’est pas en mesure d’assurer l’approvisionnement des 1re et 2e divisions d’infanterie si la petite cité frontalière n’est pas réoccupée, car elle y dispose d’une partie de ses approvisionnements.

Afin de protéger la voie de chemin de fer Strasbourg-Haguenau-Bitche-Metz, le maréchal de Mac Mahon qui commande le 1er corps de l'armée du Rhin remonte l’ensemble de son dispositif autour de Haguenau et donne, le 2 août, l’ordre :

- à la 1re division (général Ducrot) de quitter le 4 août ses positions pour aller s’établir à Lembach afin d’assurer la liaison avec le 5e corps du général de Failly,

- à la 2e division (général Douay) d’occuper Wissembourg, Weiler et les positions environnantes ainsi que le col du Pigeonnier par lequel elle se reliera à la 1re division, et

- à la 1re brigade de cavalerie de couvrir la 2e division sur sa droite jusqu’à Schleithal (en France).

Le général Ducrot, connaissant le terrain de Wissembourg, est chargé de coordonner l’action de ces différentes unités et même d’indiquer les emplacements à assigner aux divers corps de la division Douay.

Dès qu’il reçoit cet ordre, le général Ducrot le modifie par des instructions qu’il adresse au général Douay :

- Il indique que « suite aux reconnaissances effectuées par le colonel commandant le 96e régiment d’infanterie, il ne pense pas que l’ennemi soit en force dans les environs pour entreprendre quelque chose de sérieux dans l’immédiat ».

- Il demande au général Douay de rester sur les hauteurs sud dominant la vallée de la Lauter : le plateau du Geisberg à l’est et celui du Vogelsberg à l’ouest et de ne faire occuper la cité de Wissembourg que par un bataillon.

- En outre, le général Douay doit relever le 96e régiment d’infanterie qui tient le col du Pigeonnier et le village de Climbach ; c’est la limite gauche du dispositif de la 2e division d’infanterie. Quant à la limite droite, elle n’est pas précisée parce qu’il n’y a pas de troupes amies sur son flanc droit ; c’est pour cela que la 1re brigade de cavalerie a été mise à la disposition du détachement. Le général Ducrot précise quant à son emploi : « Il est bien entendu que cette brigade de cavalerie est placée sous vos ordres immédiats et que vous l’utiliserez pour vous éclairer soit en avant de Wissembourg, soit à droite dans la direction de Lauterbourg ».

- Il indique enfin le véritable but de la présence de la 2e division à Wissembourg : « Aussitôt que Wissembourg aura été occupé, je vous prie d’organiser des brigades de boulangers, avec les ressources qui peuvent se trouver dans vos régiments. Je crois que la dimension des fours permet de fabriquer 30 000 rations en 24 heures, mais à la condition que le service soit bien organisé. car c’est de Wissembourg que nous devons tirer la majeure partie de nos subsistances. »

Organigramme de la division Douay.

Organigramme de la division Douay.

Le général Ducrot accompagne cette lettre d’un plan sur lequel les points importants et les lignes de retraite sont indiquées. Le général Robert, le chef d’état-major de la 2e division d’infanterie, affirme que la division a bien été mise sous les ordres du général Ducrot en ce qui concerne les positions à occuper et les opérations de guerre ; cela lui semblait d’autant plus normal :

- que les deux grandes unités étaient isolées (à une journée de marche des renforts possibles),

- que le général Ducrot était plus ancien que le général Douay, et

- que le général Ducrot connaissait parfaitement la région.

La 2e division d’infanterie est renforcée par la brigade légère de cavalerie de la division de cavalerie du corps d’armée. Au total, le général Douay ne peut compter que sur ses 8 000 hommes, alors qu’une division d’infanterie en comprend normalement 15 000. Ceci est dû à la mauvaise organisation de la mobilisation ; toutes les unités n’ont pas atteint leur effectif de guerre.

La division arrive le 3 août au soir à Wissembourg au plus fort d’un violent orage ; rien n’est prévu pour l’hébergement de la troupe. Des sentinelles sont placées sur le Geisberg qui domine Wissembourg au sud de la Lauter. Le 2e bataillon du 74e R.I. est envoyé occuper Wissembourg. Les autorités locales préviennent le général Douay de la présence d’importants éléments ennemis dans les environs. Le général Douay ne dispose d’aucune information (emplacement, type d’unité, direction de marche…) sur les troupes ennemies. Dès son arrivée, le 78e R.I. repart dans la nuit pour Climbach relever le 96e R.I. de la 1re division, comme prévu par les directives du général Ducrot.

Article détaillé : Ordre de bataille lors de la bataille de Wissembourg (1870).Wissembourg

Wissembourg est le point de jonction des routes de Landau, Bitche et Strasbourg. Depuis 1867, cette ville n'est plus classée comme place de guerre, mais ses remparts forment encore une enceinte complètement fermée, à l'abri de l'escalade, entourée de fossés d'une largeur de 20-30 pieds, dans lesquels on peut mettre six pieds d'eau. Sur le front nord, le mur d'enceinte commande de 30 pieds le fond du fossé. Les portes de Haguenau et de Landau sont voûtées ; la porte de Bitche est une simple coupure dans le corps de place.

En avant de ces deux dernières issues, se trouvent de petites lunettes avec des murs crénelés. Des deux côtés de la ville s'étendent les épaulements connus dans les guerres passées sous le nom de « Lignes de Wissembourg ». La Lauter, qui traverse la ville et qui est difficilement franchissable dans son voisinage immédiat, constitue ainsi un obstacle très-propre à la défense et dont la valeur est encore notablement augmentée par les hauteurs dominantes de la rive droite. En effet, tandis que sur la rive gauche les derniers contreforts des Vosges ne dépassent pas Wissembourg, sur la rive droite, au contraire, ils s'allongent à plus de deux kilomètres à l'est de la ville, où ils se terminent par les hauteurs d'un difficile accès sur lesquelles est construit le château de Geissberg.

L'ensemble de ce site forme donc une position qui domine au loin le pays vers le nord et qui est susceptible d'être vigoureusement défendue avec peu de monde. Les montagnes à gauche, le Bien-Wald à droite, empêchent qu'elle ne soit aisément tournée.

Dispositions allemandes

Le 3 août, à 4 heures de l'après-midi, le commandant en chef de la IIIe armée prenait les dispositions suivantes :

« Quartier général de Landau, le 3 août.

Mon intention est de porter, demain matin, l'armée jusque sur la Lauter, et de franchir cette rivière avec les troupes avancées. À cet effet, on traversera le Bien-Wald par quatre routes.

L'ennemi devra être refoulé partout où on le trouvera. Les diverses colonnes marcheront dans l'ordre ci-après :

1) La division bavaroise Bothmer (de), formant l'avant-garde, se dirigera sur Wissembourg et cherchera à s'en emparer. Un détachement suffisant flanquera sa droite par Böllenborn et Bobenthal ; la division quittera ses bivouacs à 6 heures du matin.

2) Le reste du corps Hartmann, y compris la division Walther, rompra à 4 heures et viendra sur Ober-Otterbach, en contournant Landau par Impflingen et Bergzabern. Les trains de ce corps se porteront, dans le courant de la matinée, jusqu'à Appenhofen.

3) La 4e division de cavalerie sera réunie au sud de Mörlheim pour 6 heures du matin, et marchera, par Insheim, Rohrbach, Billigheim, Barbelroth et Capellen, jusqu'à l'Otterbach, à 4 000 pas à l'est d'Ober-Otterbach.

4) Le Ve corps partira, à 4 heures du matin, de ses bivouacs de Billigheim et viendra, par Barbelroth et Nieder-Otterbach, sur Gross-Steinfeld et Kapsweyer. Il aura son avant-garde particulière, qui passera la Lauter à Saint- Remy et à Wooghäusern et établira ses postes sur les hauteurs de la rive opposée. Les trains demeureront à Billigheim.

5) Le XIe corps quittera Rohrbach à 4 heures du matin et se dirigera, à travers le Bien-Wald, par Steinweiler, Winden et Schaidt, sur les "Bienwalds-Hütte". Il aura son avant-garde particulière, qui poussera au-delà de la Lauter et placera ses avant-postes sur les hauteurs de l'autre rive. Les trains resteront à Rohrbach.

6) Le corps Werder marchera sur Lauterbourg, par la grande route ; il cherchera à se rendre maître de cette localité, et établira des avant-postes sur la rive droite. Les trains demeureront à Hagenbach.

7) Le corps Von der Tann quittera ses bivouacs à 4 heures du matin, et, suivant la grande route, viendra par Rülzheim sur Langenkandel, où il bivouaquera à l'ouest de la ville. Les trains resteront à Rheinzabern.

Le quartier général du corps d'armée se transportera à Langenkandel.

8) Je me tiendrai, dans la matinée, sur les hauteurs entre Kapsweyer et Schweigen, et j'établirai probablement mon quartier général à Nieder-Otterbach.

signé : Frédéric-Guillaume, Prince Royal.

Comme, d'après les nouvelles parvenues le 3, une rencontre sérieuse pouvait se produire dès le 4, le commandant en chef ajoutait verbalement à ces ordres que, le cas échéant, toutes les colonnes auraient à se soutenir mutuellement.»

Appréciation de la situation de la Division Douay par l'état major allemand

Depuis quelques jours déjà, le maréchal Le Bœuf avait avisé le maréchal Mac-Mahon de la réunion de forces ennemies considérables dans le Palatinat et l'avait invité à rassembler les troupes sous ses ordres sur les routes qui mènent de la basse Alsace vers Bitche. Dans la matinée du 4 août, les forces directement disponibles se trouvaient aux points suivants :

La division Abel Douay, avec la brigade de cavalerie Septeuil, à Wissembourg.

La division Ducrot, établie depuis plusieurs jours autour de Reichshoffen, en marche sur Lembach.

La division Raoult à Reichshoffen.

Le quartier général du corps d'armée et la division Lartigue à Haguenau.

La brigade de cavalerie Nansouty occupait Seltz, sur le Rhin, tandis que la division de cavalerie Bonnemains et la brigade de cuirassiers Michel étaient en arrière, à Brumath.

La division Conseil-Dumesnil, du 7e corps, n'avait pas encore quitté Colmar. La situation de la division Douay était donc assurément fort hasardée. De plus, elle n'avait sur place que 8 bataillons, 18 pièces et 8 escadrons, car son bataillon de chasseurs et un bataillon du 50e de ligne étaient attachés à la brigade de cavalerie Nansouty, à Seltz, pendant que le 78e régiment avait été dirigé sur Climbach, au matin du 4 août, pour y relever le 96e de la division Ducrot. On pouvait donc tout au plus compter, dans le courant de la matinée, sur le concours de ces deux derniers régiments, le reste du 1er corps se trouvant à une marche et au-delà sur les derrières. Les rapports français relatifs à cet engagement ne permettent pas de préciser si toute la brigade Septeuil avait déjà rallié la division Douay au début du combat, ou si son gros n'arriva que pendant le cours de l'affaire.

Déroulement des combats

Le 4 août, à la pointe du jour, le général Douay envoie une reconnaissance au-delà de la Lauter ; les escadrons de cavalerie reviennent vers six heures sans avoir décelé une présence ennemie. Le général Douay ignore toujours où se trouve l’ennemi bien que les autorités locales (sous-préfet et maire) lui indiquent que 30 000 Prussiens ont quitté Landau. Il reçoit du maréchal Mac Mahon un télégramme lui demandant :

- s’il dispose de renseignements pouvant faire croire à un rassemblement nombreux,

- de se tenir sur ses gardes, et

- de rallier le général Ducrot par le col du Pigeonnier au cas où il serait attaqué par des forces très supérieures.

Disposition des armées sur le terrain.

Disposition des armées sur le terrain.Pendant ce temps, le corps d’armée du général Werder composé de la division badoise et de la division wurtembergeoise passe la Lauter à Lauterbourg et pénètre en territoire français sans rencontrer de résistance.

Vers 8 heures du matin, le 3e escadron du 2e régiment de chevau-légers, qui marchait en tête de la division, se heurtait aux premiers postes français, qui se repliaient aussitôt sur Wissembourg.

L’impression de sécurité est totale dans le camp français : les hommes font la soupe et nettoient les armes quand retentissent les premiers coups de canon d'une batterie bavaroise vers huit heures quinze. La IVe division bavaroise qui a quitté son cantonnement de Bergzabern à six heures du matin attaque Wissembourg soutenue par deux batteries d’artillerie installées sur les hauteurs de Schweigen au nord de la Lauter. La petite ville alsacienne est bombardée et de nombreuses maisons sont en flamme.

Le général Douay ordonne aussitôt au général Pellé d'occuper la ville et la gare, située au sud-est, avec le 1er régiment de tirailleurs algériens et une batterie.

Couvertes par l'infanterie, les pièces s'établissent à 200 pas environ, en avant de la gare ; sur l'ordre spécial du commandant de la division, un bataillon se place à la porte de Haguenau, tandis que le reste du régiment se prépare à défendre les bâtiments de la gare et le terrain situé en avant.

Le 2e bataillon du 74e R.I. organise la défense de la ville et tient les Bavarois à distance.

Le 1er R.T.A. (dit régiment des turcos) assure la défense de la gare d’Altenstadt et interdit le franchissement de la Lauter vers l’est.

La brigade Montmarie était invitée à occuper le château de Geissberg et à prendre position sur cette hauteur avec les deux autres batteries.

Pendant ce temps, le 50e RI s’installe sur le Geisberg, une éminence qui domine la vallée de la Lauter au sud et le château est mis en état de défense. Le général Douay fait prévenir Mac Mahon, en envoyant un escadron du 11e chasseurs à Soultz, que les Allemands canonnent Wissembourg.

Les combats continuent sur la Lauter et toutes les attaques bavaroises sont repoussées. La brigade de cavalerie, qui est une brigade de cavalerie légère, n’est pas utilisée pour reconnaître et couvrir les approches de Wissembourg face à l’est. Elle est mise à l'abri dans le vallon qui se trouve au sud du Geisberg et du Vogelsberg.

Combat de Wissembourg.

Combat de Wissembourg.

Au début de la canonnade, la tête du Ve corps prussien était à Steinfeld ; son commandant, le général von Kirchbach, fait presser le mouvement et à Schweighofen il partage sa troupe en deux éléments :

- le premier poursuit la route directe vers Wissembourg ;

- le second se dirige sur le pont de Saint-Rémy pour arriver par l’est à la gare d’Altenstadt.

Le village très-voisin d'Altenstadt n'était point occupé, bien que l'ennemi venant à passer la Lauter sur ce point ou en aval, dût menacer toutes les communications de la position française avec le sud, et bien que l'on pût s'attendre aussi à ce que l'armée allemande, qui probablement s'avancerait sur un large front, mit à profit cette circonstance. L'abandon dans lequel le général Douay avait laissé ce village doit être attribué, sans doute, au faible effectif de sa division.

Pendant ce temps, le XIe corps prussien du général von Bose arrive de la route de Lauterbourg ; il laisse passer les éléments du Ve corps et oblique vers le sud en direction du Geisberg. La division du général Douay qui n’était jusque-là opposée qu’à la IVe division bavaroise se trouve désormais opposée au corps bavarois et aux deux corps prussiens.

Malgré la résistance opiniâtre des soldats français, leur situation ne cesse de s’aggraver. Les Prussiens renforcent leur artillerie qui croise ses feux sur le Geisberg rendant la position de plus en plus difficile. L’artillerie française est pratiquement réduite au silence et les canons à balles ne peuvent se maintenir sur leur position.

Vers 10 heures et demie, le général Douay se rend compte qu’il n’a pas affaire à une simple reconnaissance mais à une attaque menée par des forces largement supérieures. Attaqué de front par les Bavarois, il est assailli sur son flanc droit par les Prussiens. Il est pris au piège et pour sauver sa division, décide d'effectuer la retraite vers le col du Pigeonnier, comme Mac Mahon le lui avait ordonné afin de rejoindre la division Ducrot installée à Lembach.

Le général Pellé commence à désengager ses troupes qui sont dans Wissembourg pendant que la brigade Montmarie couvre ses mouvements à partir du Geisberg et de Rott. C’est à ce moment que le général Abel Douay est atteint par un éclat d’obus et meurt sans avoir repris connaissance. Il est 11 heures.

Pour désengager les unités prises sous les feux ennemis, notamment les turcos du 1er R.T.A., le général Pellé qui vient de prendre le commandement de la division a besoin de troupes fraîches, mais il n’en dispose pas. La brigade du général Montmarie s’est regroupée autour des bâtiments du château de Geisberg et forme un môle de fixation afin de permettre au 1er R.T.A. de se désengager. L’artillerie reçoit l’ordre de prendre position à Steinseltz pour protéger la retraite de l’infanterie de la 1re brigade. Celle-ci s’effectue en ordre en abandonnant progressivement les positions occupées pour se diriger vers Oberhoffen.

En même temps les généraux von Kirchbach (Ve corps) et von Bose (XIe corps) organisent la prise du Geisberg avec leurs unités. Ils menacent de tourner les derniers défenseurs, aussi le chef de bataillon Cécile du 1er bataillon du 74e R.I. tente une sortie qui échoue. Le château est investi de tous les côtés et soumis à un feu d’artillerie particulièrement violent. À bout de munitions, le capitaine Lagneaux se résout à la capitulation ; il est 14 h 00 passées. Avec le château tombe le dernier appui de la défense, mais sa résistance a permis à la 1re brigade de se reformer le long de la route de Strasbourg et de la ferme de Schafbusch.

Pendant ce temps, le chef de bataillon Liaud (2e bataillon du 74e R.I.) est toujours dans Wissembourg, mais il est de plus en plus isolé. Lorsqu’il apprend qu’il doit quitter la ville, toutes les issues sont bloquées : les Prussiens tiennent la porte de Haguenau, les Bavarois la porte de Bitche et la porte de Landau. Il décide alors de défendre à outrance la petite cité alsacienne. L’artillerie bavaroise abat les montants de la porte de Landau et les troupes ennemies pénètrent dans la ville. Il est 14 heures lorsque le maire de Wissembourg fait hisser le drapeau blanc. La garnison se rend. L’ennemi ne poursuit pas les troupes en retraite de la 2e division ; celles-ci ne sont inquiétées que par les feux de l’artillerie ennemie.

L’artillerie rejoint le 1er R.T.A. à Climbach, suivie par une fraction du 74e et la brigade de cavalerie Septeuil. Puis par le col du Pfaffenschlick et Pfaffenbronn, elles atteignent Lembach dans la nuit. De son côté la brigade Montmarie essaie de rejoindre Haguenau où elle parvient à onze heures du soir. Quant aux blessés, ils sont abandonnés sur le terrain et à la ferme de Schafbusch où un poste de secours avait été installé.

L'ennemi pénètre en Alsace du Nord et contraint le maréchal Mac Mahon à livrer les combats autour de Wœrth-Frœschwiller le 6 août.

Combat de Wissembourg (4 août 1870) : Charge à la baïonnette du 1er turcos contre l'infanterie bavaroise , estampe, Joseph Beuzon 1892.

Combat de Wissembourg (4 août 1870) : Charge à la baïonnette du 1er turcos contre l'infanterie bavaroise , estampe, Joseph Beuzon 1892.

Bilan

Le combat de Wissembourg préfigure de ce que seront les futurs batailles de cette guerre :

- Les Français sont engagés par surprise par les Allemands. La cavalerie n’a pas rempli sa mission d’éclairage et de recherche de l’ennemi ; ne sachant rien sur celui-ci alors que les habitants et les autorités indiquaient la présence d’unités ennemies dans la région, la cavalerie aurait dû effectuer des reconnaissances et des patrouilles en profondeur pour donner au commandement les renseignements qui lui manquaient. Le général Abel Douay aurait alors vu qu’il avait affaire à forte partie et il aurait pu rompre le combat avant l’arrivée des Ve et XIe corps prussiens pour se replier sur Lembach comme le lui avait prescrit Mac Mahon.

- Le commandement français se montre indécis et hésitant. Alors que les chefs de corps prussiens marchent au canon, les Français restent l’arme au pied. Le 78e R.I. qui a quitté le Vogelsberg vers cinq heures du matin pour relever le 96e R.I., attend les ordres alors que le canon tonne à moins de quatre km. Le 96e R.I. est à Climbach après avoir été relevé ; bien qu’informé de la bataille, son chef de corps ne prend aucune initiative. Le général Ducrot était à Reichshoffen ; lorsqu’il arrive à midi à Lembach et apprend que la division Douay a été attaquée, il fait mettre sac à dos mais ne porte pas ses troupes immédiatement vers Wissembourg – il est vrai qu’elles seraient arrivées trop tard. Il arrive au col du Pigeonnier où il est rejoint par Mac Mahon ; tous deux assistent à l’évacuation du Geissberg par la brigade Montmarie. Ils se bornent à préparer la défense du col. Le soir, ils observent les bivouacs de la 3e armée qu’ils estiment à 80 000 hommes. Mac Mahon prend alors la décision de ramener les 1re et 2e divisions vers la position de Wœrth-Frœschwiller qui coupe les directions de Saverne et de Bitche.

- Techniquement, supériorité de l'artillerie allemande, supériorité du fusil français. La batterie de mitrailleuses employée comme une pièce d'artillerie, ne peut tenir sur aucune position car elle est immédiatement prise pour cible par les pièces allemandes. D’autre part et pour de nombreuses raisons, l'artillerie française se montrera inférieure à celle des Allemands. Elle ne peut donc appuyer ses troupes sans devenir la cible de l’artillerie allemande, alors que l’artillerie prussienne peut appuyer son infanterie sans être sous les coups des canons français (voir tableau ci-dessous sur les pièces d'artillerie engagées de part et d'autre). Paradoxalement, c'est souvent l'infanterie française et le fusil Chassepot qui infligeront des pertes sensibles aux canonniers allemands.

- Tout le poids de la bataille repose donc sur l’infanterie : débrouillarde, courageuse, bien commandée et mieux armée celle-ci infligera des pertes sévères aux forces allemandes.

Ainsi, au moment où les Allemands pénètrent en Alsace, le 1er corps se trouve amputé d’une de ses divisions. Mac Mahon ne dispose plus que de trois divisions d’infanterie à opposer aux cinq corps d’armée (dix divisions d’infanterie) du prince royal de Prusse. La partie va être serrée sur la Sauer.

| Français | Allemands | ||

|---|---|---|---|

| 2e division | 12 canons 6 mitrailleuses |

Ve corps | 84 canons |

| XIe corps | 24 canons 12 canons | ||

| IIe corps bavarois | 24 canons | ||

| Total | 12 canons 6 mitrailleuses |

Total | 144 canons |

Article connexe

Notes et références

- Estampe de la bataille de Wissembourg du 4 août 1870.

- Grand état Major Prussien, « Service historique du grand Etat Major Allemand, , Berlin, E. S. Mittler, 1874 (lire en ligne ), Combat de Wissembourg », sur books.google.fr, 1874.

- "C'était l'explosion des avant-trains de la batterie de mitrailleuses qui, paraît-il, avait coûté la vie à ce valeureux soldat".(Service historique du grand État Major Allemand)

Bibliographie

- Der grosse Krieg du Grand État-Major allemand (8 volumes dont trois de cartes).

- Général Ducrot, Wissembourg, Paris, Dentu, 1873.

- Général Palat, Histoire de la Guerre de 1870.

- Lieutenant-colonel Rousset, Histoire de la Guerre de 1870-1871.

- Ronald Zins, Wissembourg 4 août 1870, éditions Historic'one, 2009.

- Theodor Fontane: Der Krieg gegen Frankreich 1870/71 – Band 1; Verlag Rockstuhl Bad Langensalza, Reprint 2004/2009 (1. Auflage: Berlin 1873) (ISBN 978-3-937135-25-0).

- Theodor Fontane: Erinnerungen. Ausgewählte Schriften und Kritiken, Fünfter Band. WBG-Darmstadt.

- Karl Bleibtreu: Schlacht bei Weißenburg am 4. August 1870. Reprint 1903/2009, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza (ISBN 978-3-86777-070-5).

- Otto Pflanze: Bismarck. Band 1: Der Reichsgründer. Verlag C. H. Beck 1997 (ISBN 3-406-42725-1).

Lien externe

Portail de l’Armée française

Portail de l’Armée française  Portail du royaume de Prusse

Portail du royaume de Prusse  Portail de l’histoire militaire

Portail de l’histoire militaire  Portail du Bas-Rhin

Portail du Bas-Rhin  Portail des années 1870

Portail des années 1870