Incendie de Notre-Dame de Reims (1914)

Dans cet article, nous explorerons Incendie de Notre-Dame de Reims (1914), un sujet qui a retenu l'attention et l'intérêt de nombreuses personnes aujourd'hui. Incendie de Notre-Dame de Reims (1914) est un sujet qui couvre un large éventail d'aspects et a un impact significatif sur divers domaines de la vie. Au fur et à mesure que nous progressons dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Incendie de Notre-Dame de Reims (1914) et examinerons sa pertinence dans la société contemporaine. De plus, nous plongerons dans les différentes perspectives et opinions qui existent autour de Incendie de Notre-Dame de Reims (1914), offrant une vision complète et équilibrée de ce sujet. Sans aucun doute, Incendie de Notre-Dame de Reims (1914) est un sujet qui mérite notre attention et notre analyse détaillée, nous approfondirons donc sa complexité et sa profondeur tout au long de cet article.

| Incendie de Notre-Dame de Reims de 1914 | ||||||||

Carte postale représentant l'incendie de Notre-Dame de Reims (bibliothèque marianiste de l'université de Dayton). | ||||||||

| Type | Incendie | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||||||

| Coordonnées | 49° 15′ 14″ nord, 4° 02′ 03″ est | |||||||

| Date | ||||||||

| Résultat | Destruction du toit, de la charpente et du clocher de l'ange | |||||||

| Bilan | ||||||||

| Morts | 14 soldats allemands | |||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

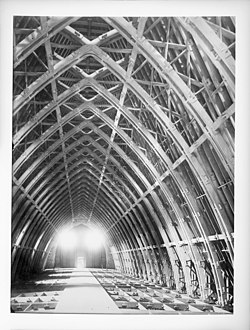

L'incendie de Notre-Dame de Reims du est provoqué par l'embrasement d'un échafaudage de la tour nord à la suite du bombardement du centre-ville de Reims par la Deutsches Heer, installée à Berru. Les flammes se propagent à la toiture de l'édifice, réduisant en cendres la charpente. À l'intérieur, une grande partie du mobilier est détruite. Le sinistre provoque de plus la mort de quatorze soldats allemands blessés qui y étaient soignés.

Contexte

Historique

La cathédrale carolingienne ayant été entièrement détruite par un incendie, le [1], la construction de l'actuelle cathédrale Notre-Dame de Reims débute le [1],[2].

Un nouvel incendie se déclare en 1481, dû à la négligence de deux plombiers ayant oublié d'éteindre un fourneau sous les combles. La charpente et le clocher central sont alors détruits. La reconstruction partielle de l'édifice (les flèches prévues ne seront jamais achevées) ne se termine qu'au XVIe siècle grâce au soutien royal[3].

Projets de restauration en cours

Depuis , en raison d'un projet de restauration prévu pour l'été 1914, un échafaudage ceinture la tour nord de la cathédrale. Les travaux devaient être dirigés par les architectes Paul Gout et Léon Margotin. Ils ne furent toutefois jamais approuvés[4].

Militaire

Dans le contexte de la Grande Retraite, l'armée allemande est à Reims le . Captif, le maire Jean-Baptiste Langlet déclare Reims ville ouverte. Toutefois, le lendemain, Reims et la cathédrale sont atteintes par plusieurs obus[5]. Le , les Allemands réquisitionnent l'édifice afin d'y installer un hôpital de campagne. De nombreuses bottes de paille sont installées dans la nef, afin de servir de couchages[6],[7].

À la suite de la bataille de la Marne, le , les forces allemandes se replient dans les forts situés dans les montagnes alentour ; le statut de ville ouverte est immédiatement révoqué[8]. La cathédrale sert brièvement aux troupes françaises de poste d'observation, violant alors les conventions de La Haye[9],[8].

Chronologie

15 h - 15 h 30 : Origine

Le , le bombardement du centre-ville de Reims commence vers 7 h 30[11]. L'incendie de la cathédrale débute autour de 15 heures, lorsqu'un obus allemand explose de l'échafaudage en bois de pin qui ceinture la tour nord [6],[12],[13]; au treizième étage précise Yann Halaut[13]. En peu de temps, celui-ci s’enflamme à mi-hauteur, sur le revers qui fait face à la rue du Trésor[12],[13].

Sous l'effet de la chaleur, la moitié de la grande rosace vole en éclat, projetant des flammèches à l'intérieur de l'édifice qui enflammeront les lits de paille, provocant alors un nouveau foyer d'incendie[12],[14]. Les pompiers tardèrent à intervenir en raison des très nombreux incendies qui frappaient déjà Reims[6],[12].

15 h 30 - 15 h 50 : Propagation de l'incendie

Vers 15 h 30, le feu se propage sur le toit, ce qui rend l'incendie visible de loin et amène les Allemands à cesser leur tir[11]. L'universitaire Yann Harlaut émet l'hypothèse que d'autres obus aient tout de même eu le temps de frapper le toit de l'édifice, provoquant ainsi d'autres foyers d'incendies[10].

À l'instar de l'incendie du 4 juillet 1481[3], les feuilles de plomb de la toiture, en ébullition fondent, et se déversent par les gargouilles, le long des murs, et se répandent dans les rues attenantes à la cathédrale[8],[12],[15].

Le feu s'étant répandu à l'intérieur, les blessés, décident de fuir, mais ils sont pris à partie par plusieurs soldats français ainsi que par la population de Reims. Le père Maurice Landrieux, ainsi que ses collèges s'interposèrent afin d'éviter leur lynchage[12],[15],[16]. L'historien rémois Daniel Pellus fait mention des abbés Andrieux et Thinot, ainsi que de Marie-Clémence Fouriaux[17]. Les blessés sont finalement évacués, mais certains meurent dans l'édifice[16].

15 h 50 - 20 h : Effondrement de l'échafaudage et fin de l'incendie

À 15 h 50, l'échafaudage s'effondre sur le parvis, remplissant celui-ci de fumée. L'incendie se poursuit dans la charpente jusqu'à 20 heures environ, avant de s'éteindre[10]. Cependant, de nombreux bâtiments attenants à la cathédrale continuent de brûler pendant toute la nuit[18]. C'est le cas, notamment, du palais du Tau qui est fortement endommagé[19].

Conséquences

Patrimoine

Structure

Le clocher de l'ange fut détruit pendant l'incendie[10],[12],[14], huit cloches ont fondu[10] et la grande rosace a volé en éclats[10],[12],[14].

Une importante partie de la toiture, au dessus de la nef, des transepts, de l’abside et du chœur, s'écroule en emportant aussi une partie des murs. Elle était recouverte de 400 tonnes de plomb. La pierre des murs est détériorée à plusieurs endroits, compromettant leur solidité. Les voûtes, elles, ne sont que légèrement endommagées[11].

Plusieurs sculptures sont endommagées et plusieurs vitraux détruits[12].

Mobilier et œuvres

Le trésor et les reliques ont pu être sauvés. Les tambourset, stalles datant du XVIIIe siècle, le tapis du sacre de Charles X ainsi que le trône archiépiscopal ont été détruits pendant l'incendie[11].

Bilan humain

À la suite des requêtes du clergé local, les soldats allemands blessés, se trouvant dans la cathédrale, sont évacués par ordre d'un capitaine français. Toutefois, quatorze d'entre eux ont péri dans l'incendie[11].

Réactions

Cet événement a dès le lendemain des faits un retentissement international. La France condamne ce qu'elle qualifie d'acte de barbarie tandis que le gouvernement allemand tente de se justifier en prétextant la présence de postes d'observation au sommet des tours. Le drame contribue à donner à Reims, déjà bombardée à plusieurs reprises, l'image de « ville martyre »[11].

Reconstruction

Financement

Une collecte de fonds est organisée par un collectif franco-américain qui compte parmi ses membres Maurice Paléologue, Gabriel Hanotaux, Henry-Hermann Harjes et Welles Bosworth. John Davison Rockefeller Junior est l'un des principaux donateurs[20].

Travaux

Bien qu'annoncée dés le [20], la reconstruction commence en 1919, sous la direction d'Henri Deneux[18],[21].

En 1921 débute la restauration des voûtes et fenêtres hautes. De 1927 à 1928, du ciment est injecté pour renforcer l'arc triomphal. Les premiers dépôts de verrière commence en 1930[22].

Le , un culte est de nouveau célébré dans la cathédrale[18],[22] en présence du cardinal Emmanuel Suhard et du président Albert Lebrun[22].

L'année 1966 marque la fin du blanchissement du portail. En 1974, les vitraux, créés par Marc Chagall, sont apposés dans la chapelle axiale. La restauration de la statuaire du transept nord se termine en 1976[18].

Fin , le statuaire de la façade est restauré[23].

Dans la culture populaire

En 2011, le film Sucker Punch de Zack Snyder montre une cathédrale gothique en ruine, lors d'une présentation uchronique de la Première Guerre mondiale.[réf. nécessaire]

Notes et références

- Patrick Demouy, « Genèse d'une cathédrale royale », Historia, (lire en ligne).

- ↑ Demouy, Patrick, 1951- …, Notre-Dame de Reims : sanctuaire de la monarchie sacrée, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, (ISBN 2-271-05258-0, 978-2-271-05258-2 et 2-85822-137-5, OCLC 464192353, lire en ligne), page 14 à 20.

- Daniel Pellus, Reims 1000-1600 : Six siècles d’événements, Éditions Fradet, , « L'incendie de la cathédrale », p. 89-91.

- ↑ Harlaut 2006, p. 194-195.

- ↑ Gaehtgens 2018, p. 24.

- Demouy 2000, p. 116.

- ↑ Gaehtgens 2018, p. 29.

- Gaehtgens 2018, p. 35-36.

- ↑ Harlaut 2006, p. 94.

- Yann Harlaut, « L'Incendie de la Cathédrale de Reims », d'après son mémoire de maîtrise (Université de Reims, 1998)., sur catreims.free.fr (consulté le ).

- « L'incendie de la cathédrale de Reims (19 septembre 1914) », sur reims.fr (consulté le ).

- Harlaut 2001, p. 72-73.

- Harlaut 2006, p. 42.

- Demouy 2000, p. 117.

- Demouy 2000, p. 118.

- Gaehtgens 2018, p. 37.

- ↑ Daniel Pellus, Femmes célèbres de Champagne, Amiens, Martelle, (ISBN 2-87890-021-9), « Marie-Clémence et Blanche Cavarrot, institutrices sous les obus », p. 138.

- Institut National de l’Audiovisuel- Ina.fr, « L'incendie de la cathédrale de Reims - Archives vidéo et radio Ina.fr », sur Ina.fr (consulté le ).

- ↑ Henri Jadart, « Sur les ruines et les pertes causées à Reims par le bombardement de l'armée allemande, du 4 septembre au 6 octobre 1914 », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 58, no 7, , p. 590-593 (lire en ligne).

- Baudouin Eschapasse, « Notre-Dame : comment la cathédrale de Reims a été reconstruite en 20 ans », sur Le Point, (consulté le ).

- ↑ « Comment la cathédrale de Reims a été reconstruite après la guerre et l'incendie de 1914 », sur France 3 Grand Est (consulté le ).

- « VIDEO. Notre-Dame de Reims : la grande brûlée de l’histoire des cathédrales », sur Journal L'Ardennais, (consulté le ).

- ↑ « Le fabuleux bestiaire de la cathédrale de Reims », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

Bibliographie

Sources anciennes

- Georges Eyssautier, La Cathédrale de Reims : Livrée aux flammes par les Allemands, Marseille, Imprimerie Guiraud, , 76 p. (lire en ligne).

- Lucien Magne, La guerre et les monuments : Cathédrale de Reims Ypre - Louvain - Arras, Berger-Levrault, (lire en ligne), « Cathédrale de Reims ».

- Vindex, La basilique dévastée : destruction de la cathédrale de Reims, Bloud et Gay, .

- Armand Dayot, Les Vandales en France : Senlis, Soissons, Arras. Église et villages de la Marne, de l'Aisne et des départements du Nord, Paris, J. Allard, , 68 p.

- Georges de Bouteiller, Les Allemands destructeurs de cathédrales et de trésors du passé : Mémoire relatif au bombardement de Reims, Arras, Senlis, Louvain, Soissons, ect., Paris, Hachette, (lire en ligne).

- A. Demar-Latour, Ce qu'ils ont détruit : La cathédrale de Reims : Bombardée et incendiée par les Allemands en septembre 1914, Paris, Les éditions pratiques et documentaires, , 64 p.

- Arsène Alexandre, Les monuments français détruits par l'Allemagne : Enquête entreprise par ordre de de M. Albert Dalimier, Paris, Berger-Levrault, , 276 p. (lire en ligne), « Département de la Marne », p. 46-62.

- Ange-Marie Hiral, La Cathédrale martyre : Reims, Québec, Le Soleil, , 44 p.

- Maurice Landrieux, La cathédrale de Reims : un crime Allemand, H. Laurens Éditeur, (lire en ligne).

- Pierre Antony-Thouret, Reims au lendemain de la guerre, Paris, , « La cathédrale mutilée, la ville devastée ».

Travaux universitaires

- Yann Harlaut, L'incendie de la cathédrale de Reims par l'image (1914-1919) : réalité, représentation et mémoire, Reims, Mémoire de maitrise Université de Reims-Champagne-Ardenne, , 228 p.

- Yann Harlaut, Ruines et résurrection de la Cathédrale de Reims, du 4 septembre 1914 au 10 juillet 1938, Reims, Mémoire de DEA Université de Reims-Champagne-Ardenne, , 224 p.

- Yann Harlaut, La cathédrale de Reims du 4 septembre 1914 au 10 juillet 1938 : Idéologies, controverses et pragmatisme, Reims, Thèse de doctorat Université de Reims-Champagne-Ardenne, , 777 p. (lire en ligne)

Ouvrages centrés

- Thomas W. Gaehtgens (trad. de l'allemand par Danièle Cohn), La cathédrale incendiée : Reims, , Paris, Gallimard, , 326 p. (ISBN 2072799864).

- Yann Harlaut, L'incendie de Notre-Dame de Reims : : faits, polémiques, financements et restaurations, Pomacle, Harlaut, , 243 p. (ISBN 2956240781).

Ouvrages généraux

- Patrick Demouy (dir), Reims : La cathédrale, Zodiaque, , 385 p. (ISBN 2-7369-0265-3), « La cathédrale aux outrages ».

- Yann Harlaut, « L'incendie de la cathédrale de Reims, 19 septembre. Fait imagé… fait imaginé… », dans Marc Bouxin et Sylvie Balcon-Berry, Mythes et réalités de la cathédrale de Reims. De 1825 à 1975, Somogy, .

- Yann Harlaut, « La "cathédrale aux outrages, 1914-1918" », dans Thierry Jordan, Patrick Demouy, Hervé Chabaud et Jean-Marie Guerlin, Reims. La grâce d'une cathédrale, La Nuée Bleue, .

- Yann Harlaut, « Preserver, conserver et restaurer : la cathédrale de Reims. Une épreuve franco-allemande surmontée », dans Gerhard Finckh et David Liot, Jours de guerre et de paix. Regard franco-allemand sur l'art de 1910 à 1930, Somogy, .