Ménandre

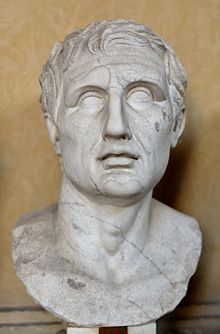

Ménandre Buste de Ménandre, copie romaine en marbre d'un original grec (v. -342--291).

Buste de Ménandre, copie romaine en marbre d'un original grec (v. -342--291).

| Naissance | vers -343 |

|---|---|

| Décès |

vers -292 Phalère |

| Activité principale | Dramaturge |

| Langue d’écriture | Grec ancien |

|---|---|

| Mouvement | « Comédie nouvelle » |

| Genres | Comédie |

Ménandre (en grec ancien Μένανδρος / Ménandros) est un auteur comique grec, disciple du philosophe Théophraste. Considéré comme l'un des plus importants représentants de la Nouvelle Comédie, il travaille dans le dernier quart du IVe siècle av. J.-C.

Biographie

Ménandre naît en 342/341 — la même année qu'Épicure — dans une famille aisée. Son père, Diopeithès (Διoπείθης), était originaire du dème de Céphisia et pourrait avoir été arbitre en 325/324 ; sa mère s'appelait Hégéstrate. Il vécut sous la protection de son condisciple Démétrios de Phalère qui gouverna Athènes de 317 à 307 et il connut huit triomphes aux concours comiques. Il mourut de noyade accidentelle, en 292/291 ou 291/290, dans le port du Pirée.

Postérité

Antiquité et époque moderne

Dans l'Antiquité, Ménandre fut un véritable modèle culturel. Des documents archéologiques montrent un bon nombre d'affiches de ses comédies. Il était étudié dans les écoles, spécialement pour sa rhétorique et pour ses Sentences morales, qu'on détachait de ses œuvres et dont on composa, en les mêlant à des vers tirés d'autres auteurs, un recueil gnomique à l'usage des classes.

Il devint un modèle de la comédie latine en influençant Plaute et Térence qui, en grande partie, imitèrent et adaptèrent ses intrigues. Térence — que Jules César appela un « demi-Ménandre » — se rendit en Grèce essentiellement, semble-t-il, pour se procurer les comédies de Ménandre qu'il ne possédait pas, et serait mort dans un naufrage en regagnant l'Italie avec la traduction de 108 de ses pièces.

Aristophane de Byzance, qui dirigeait la Bibliothèque d'Alexandrie, rangea Ménandre à la suite d'Homère — alors qu'à l'époque, le classement des bibliothèques se faisait par ordre hiérarchique. L'admiration d'Aristophane de Byzance pour Ménandre s'exprime dans la question célèbre : « Ô Ménandre, ô vie, lequel de vous deux a imité l'autre ? ».

Plutarque, dans sa Comparaison d'Aristophane et de Ménandre (Traité 56 des Œuvres morales) chap. X, déclare : « Ménandre, en plus de son charme, donne toujours entière satisfaction, que ce soit au théâtre, dans les entretiens ou dans les banquets : pour la lecture, l'éducation, les concours dramatiques, sa poésie constitue le sujet le mieux accepté parmi tout ce que la Grèce a produit de beau . Quelle est en effet la raison qui justifie vraiment qu'un homme cultivé aille au théâtre, sinon le désir d'entendre Ménandre ? » (traduction de G. Lachenaud).

Ménandre exerça une influence sur le théâtre classique, bien que ses textes fussent alors inaccessibles. Boileau le mentionne dans son Art poétique :

« Le théâtre perdit son antique fureur ;

La comédie apprit à rire sans aigreur,

Sans fiel et sans venin sut instruire et reprendre,

Et plus innocemment dans les vers de Ménandre.

Chacun, peint avec art dans ce nouveau miroir,

S'y vit avec plaisir, ou crut ne s'y point voir :

L'avare, des premiers, rit du tableau fidèle

D'un avare souvent tracé sur son modèle ;

Et, mille fois, un fat finement exprimé

Méconnut le portrait sur lui-même formé. »

— Art poétique, III, 349-358

Racine évoque dans la Préface de sa pièce Bérénice la simplicité créatrice de Ménandre, avec lequel il se sent une affinité. Goethe et Goldoni s'inspirent également de son théâtre. En grande partie, le théâtre improvisé italien ressemble aux mises en scène de la Nouvelle Comédie dont Ménandre est l'un des principaux représentants.

Redécouverte de Ménandre au XXe siècle

Malgré la publication des travaux de Guillaume Guizot en 1855, Ménandre n’était connu, à la fin du XIXe siècle, que par de nombreuses citations plus ou moins brèves et disparates, par quelques anecdotes d’authenticité douteuse et par les adaptations latines fort libres du poète comique Térence. Il est redécouvert au XXe siècle et considéré comme l'un des fleurons de la papyrologie littéraire. En effet, les papyrus d'Oxyrhynque nous ont rendu, à partir de 1907, six comédies complètes ou largement conservées : Le Dyscolos (Ὁ δύσκολος) ou Le Bourru, trouvé parmi les papyrus Bodmer dont la publication par Victor Martin en 1959 a relancé les études ménandriennes, L'Arbitrage (Οἱ ἐπιτρέποντες), La Samienne (Ἡ Σαμία), La Tondue (Ἡ περικειρομένη), Le Bouclier (Ἡ ἀσπίς) et les Sicyoniens (Οἱ Σικυώνιοι). Des fragments papyrologiques moindres appartiennent à d’autres comédies perdues (Le Fantôme, La Femme possédée par la divinité, etc.).

Œuvres connues

De ces œuvres connues, il n'existe que de courts fragments pour la plupart, et le contenu des autres ne se laisse conjecturer qu'à partir des adaptations romaines. Les titres sont donnés ici par ordre alphabétique de leur translittération du grec. Certains titres chez Ménandre correspondent à des types psychologiques décrits par Théophraste, dans son ouvrage Les Caractères.

- Adelphoi (« Les Frères »)

- Adelphoi (id., deuxième version)

- Andria (« L'Andrienne »)

- Androgynos ou Krès (« L'Androgyne ou Le Crétois »)

- Apistos (« Le Méfiant »)

- Aspis (« Le Bouclier », pièce presque complète)

- Dis exapatôn (« La Double tromperie »)

- Dyscolos (« Le Bourru », pièce complète)

- Épitrépontes (« L'Arbitrage », pièce presque complète)

- Eunouchos (« L'Eunuque »)

- Geôrgos (« Le Laboureur »)

- Heautontimôroumenos (« Le Bourreau de soi-même »)

- Hèrôs (« Le Héros »)

- Hiereia (« La Prêtresse »)

- Misoumenos (« Le Détesté »)

- Perikeiromenè (« La Tondue » ou « La Femme à la boucle coupée » ; fragments importants)

- Phasma (« Le Fantôme »)

- Plokion (« La Bouclette », ou peut-être « Le Petit collier »)

- Samia (« La Samienne » ; pièce presque complète)

- Sikyônioi (« Les Sicyoniens » ; fragments importants)

- Synaristôsai (« Celles qui dînent ensemble »)

- A. Körte et A. Thierfelder, Menandri quae supersunt, t. II, Leipzig, 1959.

- Ménandre (trad., notes et présentation Alain Blanchard), Théâtre. Paris, Librairie Générale Française, coll. "Le Livre de Poche classique", 2000.

- (en) Menander, Volume I: Aspis to Epitrepontes. Volume II: Heros to Perinthia. Volume III: Samia to Phasma, édité et traduit par W. Geoffrey Arnott, Harvard (Mass.), The Loeb Classical Library, vol. 132.459.460, 1979–1996–2000.

Notes et références

- dite également Néa

- Marguerite Yourcenar 2015, p. 292

- Marguerite Yourcenar 2015, p. 293

- Les « Sentences monostiques (Γνῶμαι μονόστιχοι) de Ménandre » servirent à l'enseignement du grec depuis l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance au moins : P. Boulhol, « Grec langaige n'est pas doulz au françois ». L'étude et l'enseignement du grec dans la France ancienne (IVe siècle – 1530). Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence, 2014, p. 19, 158, 315 et 325.

- Suétone, Vita Terentii, 5 : « O dimidiate Menander ... ! ».

- Cf. Suétone, Vita Terentii, 5 : « Q. Cosconius redeuntem e Graecia perisse in mari dicit cum C. et VIII. fabulis conversis a Menandro ».

- Rapporté par Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, X, 3, 12.

- Guillaume Guizot, Ménandre, étude historique et littéraire sur la comédie et la société grecques. Paris, Didier, 1855, 457 p.

- Théophraste, Caractère XVIII.

- Théophraste, Caractère IV.

Voir aussi

Bibliographie

- Les Caractères (trad. du grec ancien par Nicolas Waquet, préf. Nicolas Waquet), Paris, Payot & Rivages, coll. « La Petite Bibliothèque », 2010, 112 p. (ISBN 978-2-7436-2138-4).

- Les Caractères (trad. du grec ancien par Xavier Bordes, préf. Xavier Bordes), Paris, Mille et Une Nuits, 1996, 72 p. (ISBN 2-84205-044-4).

- Histoire sommaire illustrée de la littérature grecque, Paris, J. de Gigord, 1934, 176 p.

- Marguerite Yourcenar (trad. du grec ancien), La Couronne et la Lyre : Anthologie de poèmes traduits du grec ancien, Paris, Éditions Gallimard, 2015 (1re éd. 1979), 502 p. (ISBN 978-2-08-121810-9), p.292-300.

.

.

- Jean Bingen, « Ménandre ou jouer Athènes à Athènes », dans Théâtre de toujours d'Aristote à Kalisky. Hommages à Paul Delsemme. Bruxelles, 1983, p. 75-87.

- Alain Blanchard :

- « Recherches sur la composition des comédies de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1970, tome 83, no 394-395, p. 38-51 (lire en ligne)

- « Une nouvelle édition de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1976, tome 89, fascicule 424-425, p. 95-100 (lire en ligne)

- « Progrès récents dans l'édition de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1981, tome 94, no 447-449, p. 496-501 (lire en ligne)

- Essai sur la composition des comédies de Ménandre. Paris, Les Belles Lettres, coll. "Études anciennes", 1983.

- « L'Acte III de la “double tromperie” de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1987, tome 100, no 477-479, p. 462-470 (lire en ligne)

- « Un schéma virgilien pour comprendre la composition des comédies de Ménandre : l'exemple du Dyscolos », dans Pallas. Revue d'études antiques, 1992, tome 38, p. 301-309 (lire en ligne)

- La comédie de Ménandre : politique, éthique, esthétique. Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2007.

- Éric Csapo, « Mise en scène théâtrale, scène de théâtre artisanale : les mosaïques de Ménandre à Mytilène, leur contexte social et leur tradition iconographique », dans Pallas. Revue d'études antiques, 1997, tome 47, p. 165-182 (lire en ligne)

- Maurice Croiset, « Ménandre. L'Arbitrage », dans Revue des Études Grecques, 1908, tome 21, no 93-94, p. 233-325 (lire en ligne)

- Robert Flacelière, « Du nouveau sur Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1959, tome 72, fascicule 339-343, p. 370-376 (lire en ligne)

- Geneviève Hoffmann :

- « L'espace théâtral et social du Dyscolos de Ménandre », dans Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens, 1986, volume 1, no 2, p. 269-290 (lire en ligne)

- « La richesse et les riches dans les comédies de Ménandre », dans Pallas. Revue d'études antiques, 1998, tome 48,p. 135-144 (lire en ligne)

- André Hurst, « Un nouveau Ménandre. Olivier Reverdin Sexagenario », dans Revue des Études Grecques, 1973, tome 86, no 411-413, p. 308-318 (lire en ligne)

- Jean-Marie Jacques :

- « La résurrection du Dyscolos de Ménandre : ses conséquences », dans Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1959, no 2, p. 200-215 (lire en ligne)

- « Le Sicyonien de Ménandre », dans Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Actes du 10e colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 1er & 2 octobre 1999, 2000, tome 10, p. 237-251 (lire en ligne)

- Rodolphe Kasser, « Nouvelle description du codex Bodmer de Ménandre », dans Scriptorium, 1971, tome 25, no 1, p. 46-49 (lire en ligne)

- Ph.-E. Legrand, « Les nouveaux fragments de Ménandre », dans Revue des Études Anciennes, 1907, tome 9, no 4, p. 312-334, 1908, tome 10, no 1, p. 1-33

- Jean Martin, « Sur l'état primitif du codex Bodmer de Ménandre », dans Scriptorium, 1966, tome 20, no 1, p. 6-10 (lire en ligne)

- Victor Martin :

- « Une nouvelle comédie de Ménandre », dans Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1957, 101e année, no 3, p. 283-288 (lire en ligne)

- Papyrus Bodmer IV. Ménandre. Le Dyscolos. Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana, 1958.

- « Ménandre, souche du théâtre comique occidental », dans L'Antiquité Classique, 1959, tome 28, no 1, p. 186-200 (lire en ligne)

- « Le papyrus du Dyscolos comme livre », dans Scriptorium, 1960, tome 14, no 1, p. 3-15 (lire en ligne)

- « Un faux Ménandre », dans Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1962, no 1, p. 120-121 (lire en ligne)

- Georges Méautis, « L'art de Ménandre », dans Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1952, tome 96, no 2, p. 199-204 (lire en ligne)

- Ménandre. Entretiens préparés et présidés par Eric G. Turner, Entretiens sur l'Antiquité classique, volume 16, Vandœuvres-Genève, Fondation Hardt, 1970.

- Claire Préaux :

- « Ménandre et la société athénienne », dans Chronique d’Égypte, 32 (1957), p. 84-100.

- « Les fonctions du droit dans la comédie nouvelle. À propos du Dyscolos de Ménandre », dans Chronique d’Égypte, 35 (1960), p. 222-239.

- Pierre Waltz, « Sur les sentences de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1911, tome 24, fascicule 106, p. 5-62 (lire en ligne)

- Henri Weil, « Le Campagnard de Ménandre », dans Revue des Études Grecques, 1898, tome 11, fascicule 42, p. 121-137 (lire en ligne)

- Nicole Weill, « La fête d'Adonis dans la Samienne de Ménandre », dans Bulletin de Correspondance Hellénique, 1970, tome 94, no 2, p. 591-593 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

- (es) Ménandre sur scène. L’expérience néo-hellénique

- Ménandre. Le comique raffiné

- (en) Personal relationships and other features of Menander