Mer des Pluies

Dans l'article suivant, nous plongerons dans le monde fascinant de Mer des Pluies, un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en raison de sa pertinence dans l'histoire, de son impact sur la société actuelle ou de son influence dans le domaine culturel, Mer des Pluies a suscité un grand intérêt et une grande curiosité dans différents domaines. Dans cette optique, nous explorerons les différents aspects liés à Mer des Pluies, de ses origines à son évolution dans le temps. De plus, nous analyserons son importance dans le contexte actuel et sa projection future, nous permettant de mieux comprendre la pertinence et la signification de Mer des Pluies dans le monde d'aujourd'hui.

Mare Imbrium

| Astre | |

|---|---|

| Région | |

| Coordonnées | |

| Diamètre |

1 145,53 km[1] |

| Quadrangle |

LQ04 (d) |

| Type |

|---|

| Éponyme |

|---|

La mer des Pluies, en latin Mare Imbrium, est une mer située sur la face visible de la Lune. La mer des Pluies s'est formée à la suite du remplissage par de la lave liquide d'un cratère d'impact géant préexistant.

Caractéristiques

D'un diamètre de 1 123 kilomètres, la mer des Pluies est la deuxième mer par sa superficie, après l'océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum). Elle est la plus grande mer associée à un bassin d'impact.

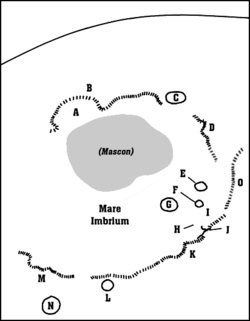

Le bassin des Pluies est entouré de trois anneaux montagneux concentriques. Le plus externe d'entre eux culmine à 7 kilomètres et a un diamètre de 1 300 kilomètres. Il se compose de plusieurs chaînes : Montes Carpatus au sud-ouest, Montes Apenninus au sud-est, et Montes Caucasus à l'est. Les directions nord et ouest sont plus modestes en termes d'altitude. L'anneau montagneux intermédiaire est formé de Montes Alpes bien visibles au nord, la petite chaîne montagneuse des Montes Spitzbergen à l'est, des cratères Archimedes et Platon appelé le « grand lac noir » par Johannes Hevelius, des Montes Jura entourant le Sinus Iridum à l'ouest. L'anneau intérieur, d'un diamètre de 600 kilomètres, a été largement englouti par le basalte, ne laissant apparaître au-dessus de la mer que quelques collines basses, Mons Pico, Montes Teneriffe et Montes Recti étant les sommets vestiges de cet anneau[2].

Le bassin des Pluies est entouré d'une région tapissée d'éjecta, sur environ 800 kilomètres de distance, formant les plaines imbriennes de la formation géologique Fra Mauro étudiée géologiquement par la mission Apollo 14. Une région au relief tourmenté se trouve aux antipodes de Mare Imbrium. Elle a été probablement modifiée par les ondes sismiques s'y focalisant peu après l'impact originel.

Origine

Le bassin des pluies est attribué à l'impact d'un objet de taille importante, il y a 3,8 à 3,9 milliards d'années[3]. Le caractère allongé de plusieurs structures associées au bassin (cratères secondaires, notamment) atteste d'un impact oblique[4],[5], avec un angle d'incidence d'environ 30 degrés.

Les structures liées à l'impact n'étant pas toutes de disposition radiale autour du bassin, une origine endogène ou structurale a aussi été proposée[6],[7]. Une nouvelle analyse structurale associée aux simulations expérimentales et numériques (et prenant en compte les éléments non-radiaux) conforte l'hypothèse d'un impact oblique et attribuent à l'impacteur la masse d'une protoplanète (avec un diamètre d'environ la moitié de celui de Vesta)[8].

Exploration spatiale

La sonde soviétique Luna 17 s’est posée dans la mer des Pluies et y a déposé le robot motorisé Lunokhod 1. La mission habitée américaine Apollo 15 s'y est également posée, dans sa partie sud-ouest, près des Apennins. Le , la mission chinoise Chang'e 3 dépose un astromobile (rover) baptisé Yutu (lapin de jade) au nord-ouest de cette mer[9].

Notes et références

- ↑ Gazetteer of Planetary Nomenclature (base de données), IAU.

- ↑ Bernard Nomblot, « Promenades sur la Lune : la pleine Lune », émission Ciel & Espace radio, 3 juin 2012

- ↑ (en) Thierry Legault, Klaus R. Brasch, New Atlas of the Moon, Firefly Books, , p. 91.

- ↑ (en) G. K. Gilbert, « The Moon’s face: a study of the origin of its features », Science, vol. 21, , p. 305-307

- ↑ (en) R. B. Baldwin, The Measure of the Moon, University of Chicago Press,

- ↑ (en) W. K. Hartmann, « Radial structures surrounding lunar basins, I: the Imbrium System », Communications of the Lunar and Planetary Laboratory, vol. 2, , p. 1-16

- ↑ (en) R. G. Strom, « Analysis of lunar lineaments, I: tectonic maps of the Moon », Communications of the Lunar and Planetary Laboratory, vol. 2, , p. 205-216

- ↑ (en) Peter H. Schultz et David A. Crawford, « Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon », Nature, vol. 535, , p. 391-394 (DOI 10.1038/nature18278)

- ↑ (en) National Air and Space Museum, « Lunar Exploration Sites »

, sur National Air and Space Museum (consulté le )

, sur National Air and Space Museum (consulté le )