Rue des Saints-Pères

Dans l'article suivant, Rue des Saints-Pères sera abordé sous différents angles afin de fournir une analyse complète et détaillée sur le sujet. Ses origines, son évolution, son impact sur la société et ses éventuelles implications futures seront explorés. Au fil de ces pages, nous chercherons à offrir au lecteur une vision complète et actualisée de Rue des Saints-Pères, en mettant en lumière ses aspects les plus pertinents et en lui fournissant un aperçu clair et objectif. Sans aucun doute, cet article servira de source de connaissances et de réflexion pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde de Rue des Saints-Pères.

6e, 7e arrts Rue des Saints-Pères

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 6e 7e |

|

| Quartiers | Saint-Germain-des-Prés | |

| Début | 23, quai Malaquais et 1, quai Voltaire | |

| Fin | 8, rue de Sèvres | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 765 m | |

| Largeur | 10 m | |

| Historique | ||

| Création | Déc. du 11 avril 1866 | |

| Ancien nom | Rue Neuve Saint-Père Chemin des Vaches Rue de la Maladrerie Rue de l'Hôpital de la Charité Rue de l'Hôtel Dieu de la Charité Rue des Jacobins Réformés Rue Saint-Père Rue des Saints-Pères Grand chemin de Saint-Père Rue Saint-Pierre Chemin du Cimetière aux Malades Rue des Saints-Pères Rue de la Charité |

|

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 9093 | |

| DGI | 8767 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

| modifier |

||

La rue des Saints-Pères est une voie de Paris. Elle marque une partie de la limite entre le 6e et le 7e arrondissement auquel appartiennent les numéros pairs.

Situation et accès

Grossièrement orientée nord-sud, longue de 765 mètres, elle commence au 23, quai Malaquais et au 1, quai Voltaire et se termine au 8, rue de Sèvres. Elle est à sens unique dans le sens nord-sud.

Elle est desservie par la ligne 4 aux stations Saint-Sulpice et Saint-Germain-des-Prés et par les lignes 10 et 12 à la station Sèvres - Babylone.

Origine du nom

Son nom provient de l'altération de « Saint-Pierre », qui est le nom d'une ancienne chapelle de l'ancien hôpital de la Charité, détruit en 1935 pour laisser place au centre universitaire des Saints-Pères, ou campus Saint-Germain-des-Prés[1].

L'écrivain et journaliste Auguste Vitu (1823-1891), quoique d'accord sur l'altération de « Saint-Pierre », attribue l'origine de ce vocable à l'église paroissiale des vassaux du bourg Saint-Germain[2].

Historique

La voie était à l'origine le « chemin des Vaches » du fait que les bovins l'empruntaient pour aller paître au Pré-aux-Clercs. Puis elle s'appela au XVIe siècle : « rue de la Maladrerie » ; « rue de l'Hôpital de la Charité » et « rue de l'Hôtel Dieu de la Charité ».

Elle devint « rue des Jacobins-Réformés » ou « rue Saint-Père » sous Louis XIII. Elle est citée sous le nom de « rue des Jacobins réformez » dans un manuscrit de 1636.

Enfin elle prit son nom actuel de « rue des Saints-Pères » en 1652[3].

« Longtemps avant la suppression officielle de l'enceinte de Philippe Auguste, on avait commencé à bâtir aux abords des fossés, en s'éloignant de plus en plus du centre qui était l'abbaye de Saint-Germain et de l'église Saint-Sulpice qui en était la paroisse. Les maisons au milieu des jardins s'élevaient le long de chemins tel que celui des Fossés (devenu rue Mazarine), le chemin des Prés-aux-Clercs ou de la Seine (devenu rue de Seine), le chemin de la Noue devenu rue des Petits-Augustins et aujourd'hui rue Bonaparte, le chemin du Val Gérard (devenu rue Vaugirard), le chemin de Saint-Pierre (devenu rue des Saints-Pères[4]). »

« Quant au chemin des Vaches, aujourd'hui rue Saint-Dominique, il conduisait les bestiaux aux pâturages du Pré-aux-Clercs. »

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Nos 1-3 (et 21-23, quai Malaquais) : à cet emplacement se trouvait un hôtel construit pour le maître des comptes Louis de Falcony entre 1637 et 1643, démoli deux siècles plus tard et remplacé par quatre bâtiments. Le no 1 présente une porte cloutée d’époque Louis-Philippe et le no 3 un décor sculpté très soigné (pilastres ioniques, guirlande, coquilles, bas-reliefs)[5].

- No 2 (angle du quai Voltaire) : hôtel de Tessé, construit en 1768 par Pierre-Noël Rousset et Louis Le Tellier pour le comte de Tessé, grand écuyer de la Reine. Le décor du grand salon se trouve au Metropolitan Museum of Art de New York.

- No 3 : galerie Framond (galerie d'art). C'est là qu'habitait en 1933 l'artiste peintre Élisabeth Faure (1906-1964)[6].

- No 4 : entrée latérale (ouverte en 1975 et rénovée en 2012) de l'ancien siège de l'École des langues orientales, où sont regroupés aujourd'hui une partie des centres de recherche de l'INALCO (entrée principale : 2, rue de Lille).

- No 6 (et 1, rue de Lille) : en 1637-1639, Pierre Pidou fait construire par le maçon Dimanche Cappé un hôtel dont il ne reste que le gros œuvre. En 1753, l'hôtel est transformé pour le marquis d'Estiau par Pierre Mouret, qui réalise notamment le portail sur la rue de Lille et le balcon sur la rue des Saints-Pères. De nouvelles transformations sont effectuées pour la librairie Garnier frères après 1852.

- Nos 7 et 7 bis : deux hôtels jumelés autour d'une cour commune construits en 1640 pour Louis de Falcony et gravés par Jean Marot. Ils furent fortement remaniés. Gustave Moreau, artiste peintre, est né le au no 7. Le compositeur et organiste Charles-Marie Widor a habité au no 7.

- No 8 : maison d'édition A. Joanin & Cie Éditeurs.

- No 9 : l'acteur Jean-Paul Belmondo (1933-2021) a très longtemps vécu dans cet hôtel particulier, dont il était le propriétaire[7],[8].

- No 10 : cabaret Don Camilo. À cette adresse se trouvait en 1827 la boutique de Méquignon-Havard, libraire-éditeur. Club des Saint-Pères, boîte de nuit fréquentée notamment par Michel Audiard, qui lui consacre une soirée spéciale le [9].

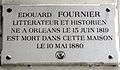

- No 13 : l'historien Édouard Fournier y meurt en 1880 ; une plaque lui rend hommage.

- No 14 : l'ingénieur, préfet et député Achille Chaper (1795-1874) habita l'immeuble dans les années 1820[10].

- No 15 : troisième siège de l'École libre des sciences politiques (Institut d'études politiques de Paris), à partir de 1879, jusqu'au déménagement au 27, Rue Saint-Guillaume[11].

- No 16 : en 1839 le généalogiste et historien P. Louis Lainé demeurait en ce lieu[12]. De 1841 à 1844, ce fut le siège de La Revue indépendante.

- No 18 : Claude Izner a installé ici la librairie L'Elzévir des Enquêtes de Victor Legris. Herbert Le Porrier y a habité et exercé de 1945 à 1977.

- No 19 : imprimerie Renouard.

- No 22 : maison d'édition A. Joanin & Cie Éditeurs.

- No 26 : Samuel Hahnemann, le fondateur de la médecine homéopathique, y a vécu à son arrivée à Paris en 1835 ; à ce moment-là, l'appartement était celui de sa deuxième épouse Mélanie d'Hervilly-Gohier (1800-1878). Le couple déménagea ensuite rue Madame puis rue de Milan. Hahnemann vécut à Paris et y pratiqua l'homéopathie jusqu'à sa mort en 1843, à 88 ans. Une plaque au mur témoigne de son passage rue des Saints-Pères.

- No 27 : Augustin Burdet (1798-1870), graveur, y vécut[13].

- No 28 : hôtel Brochet de Saint-Prest[14], ou hôtel de Fleury, construit en 1772 par l'architecte Denis Antoine, architecte de l'hôtel des Monnaies, pour Jacques Frécot de Lanty, conseiller au Parlement de Paris, qui le revendit en cours de construction à Charles Brochet de Saint-Prest. L'hôtel a été fortement remanié à partir de 1831 pour accueillir l'École nationale des ponts et chaussées, puis, depuis 2009, l'Institut d'études politiques de Paris qui y a installé une partie de ses locaux, salles de cours et centres de recherche. Une arcade ionique et deux colonnes, vestiges du palais des Tuileries, ont été remontées dans la seconde cour puis transférées en 2011 dans la cour Marly du musée du Louvre[15],[16].

- No 30 : chocolaterie Debauve & Gallais, magasin créé en 1819[17] par les architectes Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine. Emplacement du cimetière des Saints-Pères, un ancien cimetière protestant (de 1604 à 1685), dont une plaque rappelle le souvenir.

- No 45 : bâtiment dit Nouvelle faculté de médecine, mis en service en 1953, aujourd'hui affecté à l'université Paris-Cité : comprenant notamment les UFR biomédicale et de sciences humaines et sociales. Jusqu'en 1935, il y avait à cet emplacement l'hôpital de la Charité. L'architecte Denis Antoine l'avait reconstruit au XVIIIe siècle autour d'un portique intérieur où il avait utilisé pour la première fois l'« ordre archaïque » de Paestum. Ce qui restait de ces bâtiments a été démoli lors des travaux de Walter et Madeline qui ont édifié dans les années 1940 et 1950 le bâtiment actuel. De 1953 à 2011, ce bâtiment a accueilli le musée d'anatomie Delmas-Orfila-Rouvière, transféré depuis 2011 à la faculté de médecine de Montpellier.

- No 49 : ancienne chapelle de l'hôpital de la Charité, construite en 1732. Transformée sous la Révolution française en salle d'enseignement de la médecine, et dotée d'une façade par Nicolas-Marie Clavareau. Transformée en 1942 en église, elle devient la cathédrale Saint-Vladimir-le-Grand de rite ukrainien.

- No 52 : hôtel de Cavoye, construit en 1640 pour Paul Bailly, fils de Chrestienne Leclerc du Vivier, aumônier du roi, et reconstruit en 1687 par Daniel Gittard (corps de logis et portail sur rue) pour le marquis de Cavoye et sa femme Louise Philippe de Coëtlogon. Siège de la revue Futuribles créée par Bertrand de Jouvenel. Résidence privée de Bernard Tapie depuis 33 ans, qui y décède le [18].

- No 54 : l'hydrographe Charles-François Beautemps-Beaupré y meurt en 1854 ; une plaque lui rend hommage. Immeuble appartenant à la Société d'histoire du protestantisme français (SHPF). F. de Schickler, en 1885, en fit l’acquisition et le don à la SHPF. Le bâtiment sur cour, ancien atelier de confection puis dépôt de libraire, fut alors aménagé en bibliothèque.

- No 56 : hôtel de La Meilleraye, construit vers 1660 par Daniel Gittard. Après avoir accueilli l'École nationale d'administration lors de sa création, il abrite aujourd'hui des locaux affectés à l'Institut d'études politiques de Paris (dont la Fondation nationale des sciences politiques).

- No 58 : le général de division François-Étienne Damas y meurt le 23 décembre 1828.

- No 60 :

- Un local de l’œuvre Sainte-Foy, service social de la Résistance, cofondée par Marie-Hélène Lefaucheux et Yvonne Baratte, y était situé en 1944 ; un guet-apens y a été tendu par la Milice et a conduit à l'arrestation le de 15 personnes, dont Marcelle Bidault[19],[20].

- La couturière Sonia Rykiel y habite de 1971 à 2016 ; une plaque lui rend hommage.

- No 61 : cette adresse comprend deux entrées distinctes :

- à la première (en remontant la rue), une plaque commémorative indique que la scénariste, réalisatrice, productrice et écrivaine Marceline Loridan-Ivens et son époux le réalisateur Joris Ivens y ont vécu de 1964 à leur mort[21] ;

- la seconde partie du bâtiment accueille le siège des Éditions Grasset depuis 1910[22] ;

- la championne sportive, espionne et collaborationniste Violette Morris est née au no 61 en 1893[23].

- No 63 : le photographe portraitiste Dornac (1858-1941) eut un atelier à cette adresse[24]. Emplacement de l'hôtel de la Valette, qui servit de pied-à-terre parisien à François-René de Chateaubriand de 1811 à 1814 ; une plaque lui rend hommage.

- No 65 : hôtel des Saints Pères[25]. Cet hôtel particulier fut construit par l'architecte de Louis XIV, Daniel Gittard, à partir de 1658, pour sa propre habitation ainsi que comme immeuble de rapport. Il abrite une magnifique fresque sur le plafond de l'une de ses chambres, représentant Le Bon Augure couronné par la Vertu et l'Intelligence, attribué à l’École de Versailles. Le bâtiment est aujourd'hui un hôtel quatre étoiles appartenant à la Société Esprit de France.

- No 71 : le juriste et ethnologue Baltazar Bogišić et l'écrivain Remy de Gourmont y vécurent ; deux plaques leur rendent hommage. Ce fut aussi le siège social de la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine.

- No 75 : siège de la maison d'édition familiale[26] où le compositeur et pédagogue André Gedalge (1856-1926) commença à travailler. Ce fut aussi l'adresse des Éditions Mazarine.

- No 76 : ancien siège de l'Association catholique de la jeunesse française et de Victor Palmé, Éditeur. De nos jours direction diocésaine de l'enseignement catholique de Paris.

- La chanteuse Chantal Goya a habité dans la rue. Elle raconte les évènements de Mai 68 : « J'habitais rue des Saints-Pères, avec toutes les bombes lacrymogènes autour. Avec Sylvie Vartan, on faisait des bandages aux blessés du boulevard Saint-Germain »[27].

- Le journaliste Sylvain Tesson y a travaillé, son bureau accueillant sa maison d'édition et la revue L'Avant-Scène théâtre[28].

-

Les nos 7 et 7 bis.

-

No 13 : maison où est mort Édouard Fournier.

-

Locaux de l'université Paris-Cité (anciennement Descartes) à gauche, et hôtel de Fleury à droite (locaux historiques de l'École nationale des ponts et chaussées puis locaux de Sciences Po depuis 2009).

-

Plaque au no 13 en hommage à l'historien Édouard Fournier.

-

Plaque au no 26 en hommage au médecin Samuel Hahnemann.

-

Plaque au no 30 en hommage à l'ancien cimetière des Saints-Pères.

-

Plaque au no 54 en hommage à l'hydrographe Charles-François Beautemps-Beaupré.

-

Plaque au no 60 en hommage à la couturière Sonia Rykiel.

-

Plaque au no 63 en hommage à Chateaubriand.

-

Plaque au no 65 en hommage à l'architecte Daniel Gittard.

-

Plaques au no 71 en hommage au juriste et ethnologue Baltazar Bogišić et à l'écrivain Remy de Gourmont.

-

Plaque au niveau du square Taras-Chevtchenko, commémorant l'immigration ukrainienne en France.

Références

- ↑ « Rue des Saints-Pères », Nomenclature officielle des voies de Paris, www.v2asp.paris.fr.

- ↑ Auguste Vitu, Paris il y a 100 ans, Quantin éditeur, date inconnue vers 1880, p. 270. Lire en ligne.

- ↑ Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, p. 497.

- ↑ Frontispice de G. Fraipont, Auguste Vitu, Paris il y a 100 ans, Quantin éditeur, 1880.

- ↑ Protections patrimoniales, 6e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 153 à 219.

- ↑ Liste des membres de l'association La Fresque en 1933. Archives de Paris VR 594.

- ↑ Guide du Routard de Paris, 1989.

- ↑ Cécile Beaulieu, « Mort de Jean-Paul Belmondo : un voisin discret mais très chaleureux », Le Parisien, 6 septembre 2021.

- ↑ Isabelle Blondel, Olivier Delacroix, Alice Develex, Nicolas d'Estienne d'Orves, Bertrand Guyard, Colette Monsat, Marie-Noëlle Tranchant et Florence Virerron, « Si le Paname d'Audiard m'était conté », Le Figaroscope, semaine du 10 au 16 mai 2017, p. 8-10.

- ↑ Maurice Bordes (dir.), Hommage à Maurice Bordes, Nice, Presses Universitaires de Nice, (ISBN 2-911306-22-8), p. 68

- ↑ Marie Scot, Sciences Po, le roman vrai, Sciences Po, les presses, (ISBN 978-2-7246-3915-5)

- ↑ Adresse imprimée sur ses ouvrages Archives généalogiques et historiques, en plusieurs volumes, chez l'auteur.

- ↑ Explication des ouvrages de peinture, sculpture, p. 312, 1850.

- ↑ « Hôtel de Fleury », en.structurae.de.

- ↑ Caroline Hauer, « Paris : Vestiges du Palais des Tuileries, jeu de piste historique à travers la ville », parisladouce.com, 15 janvier 2020.

- ↑ François-Guillaume Lorrain, Ces lieux qui ont fait la France, Fayard, 2015.

- ↑ Nikita Harwich, Histoire du chocolat, 2013.

- ↑ Jérôme Béglé, « Perquisitions dans deux résidences de Bernard Tapie », Le Point, 19 mars 2021.

- ↑ Archives nationales, « Témoignage de Marcelle Bidault, alias Élisabeth ou Agnès, recueilli par Marie Granet - cote Combat, II (72AJ/46 Dossier n° 2) », (consulté le )

- ↑ Musée de la Résistance en ligne, « Le Comité des Œuvres Sociales des Organisations de Résistance (COSOR) » (consulté le )

- ↑ « Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Marceline Loridan-Ivens et Joris Ivens 61 rue des Saints-Pères à Paris 6e », paris.fr, 2019.

- ↑ Olivier Le Naire, « 4. Grasset - 61, rue des Saints-Pères », L'Express, (lire en ligne).

- ↑ « Acte de naissance », sur archives.paris.fr (consulté le )

- ↑ Revue des sciences humaines, p. 69, 2007.

- ↑ Site de l'hôtel Hôtel des Saints-Pères, hôtel de la collection Esprit de France

- ↑ Journal de classe pour les écoles maternelles, 1922.

- ↑ Olivier Nuc, « Chantal Goya, derrière l'éternelle enfant », Le Figaro, supplément Le Figaro et vous, 8-9 octobre 2022, p. 41 (lire en ligne).

- ↑ Bertrand de Saint Vincent, « Philippe Tesson, l'anticonformiste », Le Figaro, supplément Le Figaro et vous, , p. 32-33 (lire en ligne).

Bibliographie

- Maurice Dumoulin, L'Hôtel de Cavoye, Paris, Société d'histoire et d'archéologie des VIIe et XVe arrondissements de Paris, 1927.

- Jeanne Eliot, « Les grandes demeures du passé : l'hôtel de Cavoye », ABC artistique et littéraire, 8e année, no 90, .

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- « La rue des Saints-Pères lors de l’inondation de 1910 (photographie) », Bibliothèques patrimoniales de Paris.

- René-Jacques, « Hôtel Pidoux, 6, rue des Saints-Pères (photographié en 1945) », Bibliothèques patrimoniales de Paris.

- René-Jacques, « Hôtel de Fleury, 28, rue des Saints-Pères (photographié en 1945) », Bibliothèques patrimoniales de Paris.

- Carte interactive des voies de Paris