Test d'Ishihara

Dans le monde d'aujourd'hui, Test d'Ishihara est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence sur le lieu de travail ou de son influence sur la culture populaire, Test d'Ishihara a acquis une place de choix dans le débat public. Au fur et à mesure que nous approfondirons cet article, nous explorerons les différentes facettes de Test d'Ishihara et examinerons son importance dans différents contextes. De son impact sur l'économie mondiale à son rôle dans l'évolution de la technologie, Test d'Ishihara continue d'être un sujet très pertinent dans le monde moderne. Grâce à une analyse détaillée, nous tenterons de faire la lumière sur les complexités et les nuances entourant Test d'Ishihara, dans l'espoir de fournir une compréhension plus profonde et plus complète de ce phénomène.

Le test chromatique d’Ishihara est un test pour déceler les déficiences des teintes rouge et verte. Il fut nommé d'après le nom de son inventeur, le docteur Shinobu Ishihara (1879-1963), professeur à l'université de Tokyo, qui publia pour la première fois ses tests en 1917.

Le test se compose de trente-huit planches colorées, sur lesquelles un cercle constitué de points de différentes tailles et de couleurs légèrement différentes, lesquels sont apparemment disposés de manière aléatoire.

Les modèles de points se différencient par leurs couleurs et par un nombre.

En cas d'achromatopsie complète, seule la planche numéro 1 est déchiffrée correctement[1].

Il permet de détecter toutes les déficiences dichromatiques sauf la tritanopie et la tritanomalie, d’ailleurs très rare. Une planche pseudo-isochromatique est constituée d’une mosaïque de points de couleurs différentes, disposés de façon apparemment aléatoire, au sein duquel apparaît une forme sur un fond. En réalité, les couleurs utilisées sont situées sur des axes de confusion colorés prédéterminés pour mettre en évidence un type de daltonisme précis. On utilise un nombre réduit de teintes. Chacune d’elles apparaît à plusieurs degrés de taille, de saturation et de luminosité. Ces degrés sont identiques pour chacune des couleurs représentées. Un ensemble de points reproduit une forme reconnaissable par l’unité de la teinte, mais, au sein de cette forme, on trouvera plusieurs saturations ou luminosités différentes de façon aléatoire. Le daltonien qui ne verra pas la couleur ne pourra pas non plus déchiffrer la forme par le seul fait d’une homogénéité de saturation ou de luminosité. À l’inverse, il existe des planches dans lesquelles cette homogénéité est utilisée pour faire percevoir des formes à des dichromates alors que les sujets normaux, trompés par des couleurs qui leur paraissent différentes, ne les percevront pas. Dans le daltonisme héréditaire, les lignes de confusion sont nettes et parfaitement déterminées. Cela permet une excellente fiabilité aux planches bien conçues, à la condition que les couleurs soient reproduites à l’impression. En revanche, par construction, une planche pseudo-isochromatique n’est pas adaptable et si l’axe de confusion du dichromate n’est pas rigoureusement celui qui a été prédéterminé, la planche sera jugée défectueuse. Cela se produit le plus souvent dans le cas d’une dyschromatopsie acquise. Chaque groupe de planches (tables) reproduites dans l’annexe (page 27 à 33) doit être interprété différemment.

- La planche numéro 1 est la planche (table) d’initiation et tout le monde peut lire 12, même les daltoniens. Viennent ensuite six groupes de quatre planches consécutives. Pour chaque groupe, le principe de confusion est le même pour les quatre planches. Chaque groupe est reproduit dans une page de l’annexe (une ou deux tables supplémentaires ont été ajoutées dans chaque groupe).

- Les planches 2 à 5 se servent donc de la même confusion de couleurs. Normalement, des chiffres différents de ceux perçus par les sujets normaux sont visibles en cas de dichromie rouge vert. Le taux d’erreur de perception des chiffres différents, pour les daltoniens, est fluctuant.

- Les planches 6 à 9 sont de même valeur et explorent une confusion entre le rouge et le vert, très voisine de celle testée pour le groupe précédent mais possédant un fond différent. Les sujets anormaux perçoivent donc des chiffres autres.

- Les planches 10 à 13 sont basées sur une confusion bleue verte – orangée. Les individus atteints de la maladie ne perçoivent rien.

- Les planches 14 à 17 sont très proches des planches 6 à 9 mais elles possèdent un fond légèrement différent. De plus, comme dans la série précédente, les sujets daltoniens ne perçoivent rien.

- Les planches 18 à 21 sont construites sur un mode différent. Contrairement aux précédentes, les sujets normaux ou achromates ne perçoivent rien tandis que les dichromates peuvent percevoir ou distinguer des chiffres. En fait, cette perception est très aléatoire au point que cette série de planches peut éventuellement être négligée lors d’un test rapide.

- Les planches 22 à 25 sont cruciales car elles ont pour but d’identifier un individu comme étant atteint de protanopie ou de deutéranopie. Pour cela, le fond est gris et chaque planche présente deux chiffres, dont les protans et les deutans ne distinguent qu’un seul.

Remarque : ce test n’est pas seulement utilisé pour le dépistage du daltonisme mais également pour d’autres types de perturbations de la perception des couleurs[2]. En complément est utilisée la lanterne de Beyne pour mesurer le degré de daltonisme.

Galerie

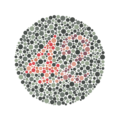

Exemples de planches représentant successivement les numéros 12, 6, 2 (visible seulement en cas de déficience rouge-vert) et 42.

-

Ishihara Planche no 1.

-

Ishihara Planche no 11.

-

Ishihara Planche no 19.

-

Ishihara Planche no 23.

Notes et références

- ↑ (en) S. Defoort-Dhellemmes, T. Lebrun, C.F. Arndt, I. Bouvet-Drumare, F. Guilbert, B. Puech, J.-C. Hache, « Achromatopsie congénitale : intérêt de l'électrorétinogramme pour le diagnostic précoce », Journal Français d'Ophtalmologie, vol. 27, no 2, , p. 143-148 http://www.em-consulte.com/article/112764.

- ↑ « Les tests de dépistage ».

Liens externes

- « Le test d'Ishihara », Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France