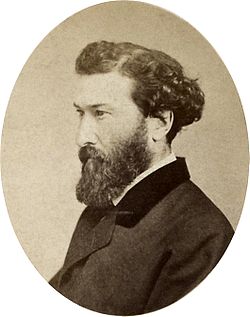

Émile Gaboriau

Cet article abordera le sujet de Émile Gaboriau, qui a retenu l'attention de diverses disciplines et domaines d'étude. Émile Gaboriau a suscité l'intérêt des chercheurs, des universitaires, des professionnels et du grand public en raison de sa pertinence et de son impact aujourd'hui. Tout au long de cet article, différents aspects liés à Émile Gaboriau seront explorés, de son histoire et de son évolution à ses implications dans le contexte actuel. Différentes perspectives et approches seront analysées pour fournir une vision complète et enrichissante de Émile Gaboriau, dans le but de générer une meilleure compréhension et de promouvoir un débat éclairé sur ce sujet.

| Naissance |

Saujon, |

|---|---|

| Décès |

Paris, |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | Français |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

Étienne Émile Gaboriau, né le à Saujon (Charente-Inférieure) et mort le à Paris dans le 9e arrondissement (Seine)[1], est un écrivain français, considéré comme le père du roman policier. Son personnage, l'enquêteur Lecoq, a influencé Conan Doyle pour la création de Sherlock Holmes. Il a lui-même été influencé par Edgar Allan Poe.

Biographie

Fils de Charles Gaboriau, receveur de l'Enregistrement et des Domaines, et de Stéphanie Magistel, Émile naît le à Saujon. Il connaît une enfance marquée par les déménagements au gré des mutations de son père. Après Saujon, il y a Saint-Pierre d'Oléron puis La Rochelle où naît sa sœur Amélie, Tarascon et Saumur[2].

Peu intéressé par ses études ou éprouvant des difficultés, Gaboriau ne se présente pas au baccalauréat après avoir connu le collège de Tarascon puis le pensionnat du Petit Séminaire d'Aix-en-Provence et le collège de Saumur[2].

Il exerce divers métiers : clerc d'avoué, hussard en Afrique, chef d'écurie. À la mort de sa mère, en 1851, il s'engage dans la cavalerie pour sept ans, mais résilie son contrat en 1853[3]. Après une nouvelle expérience de clerc de notaire, il gagne Paris en 1855 où il exerce à nouveau divers métiers. Dans une maison de roulage, secrétaire d'un chimiste anglais puis d'un magistrat, il donne des cours de latin et reprend ses études, en droit et en médecine[2]. À partir de 1858, il rédige des chroniques dans différents journaux pour gagner sa vie[3]. Il devient le secrétaire de Paul Féval, qui lui fait découvrir le journalisme. C'est d'ailleurs grâce à l'auteur des Mystères de Londres qu'il est reçu en 1866 au sein de la Société des gens de lettres.

L'Affaire Lerouge[4], qui n'est pas son premier roman puisqu'il y a déjà eu La Marquise de Brinvilliers (1861) et Les Petites Ouvrières (1863) notamment, est d'abord publié sans succès sous forme de feuilleton en 1865 dans Le Pays[5]. Il devient très populaire en 1866 lorsqu'il est repris dans le journal Le Soleil puis par Le Petit Journal. La coopération de Gaboriau avec le directeur du quotidien à un sou Moïse Polydore Millaud lui permet de bénéficier des rouages de la réclame pour accéder à la notoriété. Dans son premier roman judiciaire, l'auteur met en scène le Père Tabaret, dit Tirauclair, et introduit l'agent de la sécurité Lecoq, qui deviendra un commissaire célèbre et le personnage principal des romans suivants. Se démarquant du chef de la sûreté François Vidocq, à l'origine du Vautrin de Balzac, il est le modèle du détective ingénieux qui, n'hésitant pas à se travestir, résout des énigmes par ses capacités déductives hors normes, à la manière du Chevalier Dupin d'Edgar Allan Poe[6]. Ce dernier personnage devait inspirer Conan Doyle[7] et Maurice Leblanc. Mais, à la différence de Sherlock Holmes, les enquêtes de Lecoq reposent sur des investigations plus réalistes, plus proches des progrès de la police scientifique de l'époque. Les romans policiers de Gaboriau font pénétrer l'intrigue dans les milieux sociaux, qu'ils décrivent d'une manière qu'on peut qualifier de « naturaliste ». En cela, l'influence de Gaboriau sur le roman policier français reste très importante. Ses analyses psychologiques très fines (Le Crime d'Orcival) ont inspiré jusqu'à Georges Simenon.

Après le succès de L'Affaire Lerouge, Gaboriau travaille comme feuilletoniste au Petit Journal. Les feuilletons sont par la suite publiés en volumes chez Edouard Dentu. En 1872, il écrit avec Jules-Émile-Baptiste Holstein une pièce de théâtre tirée de L'Affaire Lerouge.

De santé fragile, Gaboriau meurt d'une infection pulmonaire dans la nuit du 28 au [2]. Il est inhumé à Jonzac, où son père avait pris sa retraite. La ville apparaît dans son œuvre sous le nom de Sauveterre[8].

Romans

Son roman Monsieur Lecoq (1869) a été adapté au cinéma sous le même titre par Maurice Tourneur en 1914 et à la télévision dans une série télévisée portant également le même titre et diffusée par la Société Radio-Canada pendant la saison 1964-1965. Il a aussi été adapté en 1974 par Antenne 2 dans la série Les Grands Détectives avec Gilles Ségal dans le rôle de Monsieur Lecoq.

- L'Ancien Figaro : études satiriques tirées du journal Le Figaro, préface et commentaires d'Émile Gaboriau, Paris, Dentu, 1861 (BNF 32137360)

- Les Cotillons célèbres, Paris, Dentu, 1861 (BNF 30472350)

- Le Treizième Hussards, Paris, Dentu, 1861 (BNF 30472379)

- Mariages d'aventure (comprenant Monsieur J.-D. de Saint-Roch ambassadeur matrimonial et Promesses de mariage), Paris, Dentu, 1862 (BNF 30472367)

- Les Gens de bureau, Paris, Dentu, 1862 (BNF 30472363)

- Les Comédiennes adorées, Paris, Dentu, 1863 (BNF 30472346)

- L'Affaire Lerouge, Paris, Dentu, 1866 (BNF 30472325) D’abord publié en feuilleton en 1865 dans le journal Le Pays, où il passa inaperçu, il est repris en 1866 par le journal Le Soleil et remporte un immense succès.

- Le Crime d'Orcival, Paris, Dentu, 1866 (BNF 30472353), Paru, comme les romans suivants, dans Le Petit Journal.

- Le Dossier no 113, Paris, Dentu, 1867 (BNF 30472357)

- Les Esclaves de Paris, Paris, Dentu, 1868 en deux vol. Tome 1 Le Chantage, Tome 2 Le Secret des Champdoce (BNF 30472361)

- Monsieur Lecoq, Paris, Dentu, 1869 en deux vol. Tome 1 L'Enquête, Tome 2 L'Honneur du nom (BNF 33992243)

- La Vie infernale, Paris, Dentu, 1870 en deux vol. Tome 1 : Pascal et Marguerite, Tome 2 : Lia d'Argelès (BNF 30472380) réédition, France, Éditions Pascal Galodé, 2014 (ISBN 978-2355932793)

- La Dégringolade, Paris, Dentu, 1871 en deux vol. Tome 1 Un mystère d'iniquité, Tome 2 Les Maillefert

- La Clique dorée, Paris, Dentu, 1871 (BNF 30472341)

- La Corde au cou, Paris, Dentu, 1873 (BNF 30472347)

- L'Argent des autres, Paris, Dentu, 1873 en deux vol. Tome 1 Les Hommes de paille, Tome 2 La Pêche en eau trouble (BNF 39376828)

- Le Petit Vieux des Batignolles (nouvelle posthume publiée en un volume avec les cinq autres nouvelles suivantes), Paris, Dentu (1876) (BNF 30472376) (rééd. au Masque coll. « Labyrinthes » no 168, 2008) :

- Une disparition

- Maudite Maison

- Casta vixit

- La Soutane de Nessus

- Bonheur passe richesse

- Le Capitaine Coutanceau, Paris, Dentu, 1878, publication posthume (BNF 30472339)

- Les Amours d'une empoisonneuse, Paris, Dentu 1881, publication posthume (BNF 30472329) réédité sous le titre Le Diable de la Bastille, France, Éditions Pascal Galodé, 2014 (ISBN 978-2355933066)

- Une disparition et autres nouvelles, Paris, éditions Manucius, 2022 (recueil de 12 nouvelles - dont plusieurs inédites - : Le Roman d'un tambour, La Soutane de Nessus, Monsieur J.-D. de Saint-Roch, Promesses de mariage, Bonheur passe richesse, Maudite Maison, Casta vixit, Une pieuvre, Deux Gazetiers, Éducation parlementaire, Le Petit Vieux des Batignolles, Une disparition) (ISBN 978-2-84578-780-3)

Notes et références

- ↑ Son acte de décès (no 1168) dans les registres d'état civil du 9e arrondissement de Paris

- Louis-Pierre Coradin, Enquêtes sur Gaboriau, vol. 64/65, Amiens, Association des Amis du Roman Populaire (A.A.R.P.), (ISBN 978-2-912349-57-6, OCLC 879184335, lire en ligne), « Portrait de Gaboriau : un personnage complexe et attachant », p. 23-34

- Mesplède, Claude, 1939- ..., Dictionnaire des littératures policières, Nantes, Joseph K, impr. 2007, 1054 p. (ISBN 978-2-910686-44-4, OCLC 470985177, lire en ligne), p. 801-803

- ↑ Jean-Louis Tilleuil, « Enquête sociocritique sur l'Affaire Lerouge (1866), d'Emile Gaboriau », Romantisme, vol. 35, , p. 105–123 (DOI 10.3406/roman.2005.6592, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Chevrier, Thierry., Enquêtes sur Gaboriau, vol. 64/65, Amiens, Association des Amis du Roman Populaire (A.A.R.P.), (ISBN 978-2-912349-57-6, OCLC 879184335, lire en ligne), « Gaboriau judiciaire... Simple facette d'une œuvre multiforme », p. 13-22

- ↑ Régis Messac, Le "detective novel" et l'influence de la pensée scientifique, Amiens, Encrage, (1re éd. 1929), 588 p. (ISBN 978-2-251-74246-5, OCLC 762711167, lire en ligne), p. 419

- ↑ (en) Arthur Conan Doyle, Memories and Adventures, Londres, Hodder and Stoughton, (1re éd. 1924)

- ↑ Collectif Sarka-SPIP, « JONZAC (17) : ancien cimetière - Cimetières de France et d'ailleurs », sur www.landrucimetieres.fr (consulté le ).

Bibliographie

- Claude Mesplède (dir.), Dictionnaire des littératures policières, vol. 1 : A - I, Nantes, Joseph K, coll. « Temps noir », , 1054 p. (ISBN 978-2-910686-44-4, OCLC 315873251), p. 801-803.

- Jean-Louis Berthet, Émile Gaboriau, le père du roman policier : Saujon, Jonzac, Paris, Saint-Palais-sur-Mer, Saintes, Le Croît Vif, , 220 p. (ISBN 978-2-36199-531-7)

- Roger Bonniot, Émile Gaboriau ou la naissance du roman policier, Paris, Vrin, 1985

Liens externes

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Émile Gaboriau - Bibliographie complète sur Roman-Feuilleton & HARD-BOILED site (Comprehensive Bibliographies by Vladimir Matuschenko)

- Œuvres de Émile Gaboriau sur le projet Gutenberg

- Analyse des romans d'Émile Gaboriau. Monsieur Lecoq à lire en ligne

- Ses livres sur Ebooks libres et gratuits

L'Affaire Lerouge, version audio

L'Affaire Lerouge, version audio- Ses livres sur La Bibliothèque électronique du Québec

- Ses œuvres au format Epub sur Bibebook

- « Émile Gaboriau » (présentation), sur l'Internet Movie Database