Andromède (mythologie)

Dans cet article, nous explorerons l'impact significatif de Andromède (mythologie) sur divers aspects de la société moderne. De son influence dans le domaine culturel à sa pertinence dans le domaine scientifique, Andromède (mythologie) a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Au fil des décennies, Andromède (mythologie) a fait l’objet d’études et de débats, suscitant des opinions contradictoires et déclenchant des changements importants dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. À travers l’analyse détaillée de différentes perspectives et événements pertinents, cet article vise à mettre en lumière l’importance de Andromède (mythologie) et ses implications dans la société contemporaine.

| Nom dans la langue maternelle |

Ἀνδρομέδα |

|---|---|

| Père | |

| Mère | |

| Conjoint | |

| Enfants |

| Vénérée par |

|---|

Dans la mythologie grecque, Andromède (en grec ancien Ἀνδρομέδα / Androméda) est une princesse éthiopienne. Fille du roi Céphée, elle est victime de l'orgueil de sa mère Cassiopée. Exposée sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin, elle est sauvée de justesse par Persée dont elle deviendra l'épouse.

Étymologie

Son nom est la forme latinisée du grec Ἀνδρομέδα / Androméda ou Ἀνδρομέδη / Andromédē, « souveraine des hommes », de ἀνήρ, ἀνδρός / anḗr, andrós, « homme », et de μέδεω / médeō, « protéger, régner sur »[réf. nécessaire].

Pour d'autres, son nom signifierait « celle qui médite son miel avec les hommes », de ἀνήρ / anếr, ἀνδρός / andrós, « homme » (et par dérivation ἀνδρεία / andreía, « virilité »), et μήδομαι / mếdomai, « imaginer, préparer, avoir l'esprit plein de »[réf. nécessaire].

Origine

L'érudit français Alfred Maury a soutenu que ce mythe serait d'origine phénicienne[1]. Il offre néanmoins des similitudes saisissantes avec le mythe d'Hésione, la fille de Laomédon, roi de Troie, qui est sauvée d'un monstre marin par Héraclès. Ce mythe a été transposé au Moyen Âge chrétien en combat de saint Georges avec le dragon[2].

Mythe

Les principales sources sont le pseudo-Apollodore (La Bibliothèque), Ovide (Les Métamorphoses) et Hygin (Les Fables).

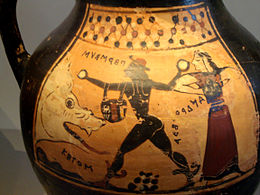

Cassiopée s'est attiré la colère de Poséidon en ayant proclamé que sa fille (ou, selon d'autres versions, elle-même) était d'une beauté égale à celle des Néréides, les nymphes marines qui servent d'escorte au dieu de la mer. Pour se venger, celui-ci provoque une inondation et envoie un monstre marin (Céto) qui se met à détruire hommes et bétail. Désespéré, le roi Céphée consulte l'oracle d'Ammon qui révèle qu'aucun répit n'aura lieu tant que le roi n'aura pas livré sa fille au monstre. Andromède est donc enchaînée à un rocher près du rivage. Persée, de retour après sa victoire sur la Gorgone Méduse, l'aperçoit du ciel et s'informe de ce qui lui est arrivé. Il en tombe immédiatement amoureux et promet à Céphée de tuer le monstre à condition de pouvoir épouser Andromède. Il attaque alors le monstre avec son glaive et le massacre après une lutte acharnée au corps à corps, sans recourir au pouvoir pétrifiant de la tête de Méduse. Selon Ovide, après sa victoire, Persée dépose cette tête sur un lit d'algues, qui rougissent et durcissent à son contact, devenant ainsi la source du corail.

Persée épouse Andromède, bien qu'elle ait été auparavant fiancée à son oncle Phinée, qui convoitait le trône de son frère Céphée. Lors du mariage, une querelle a lieu entre les deux prétendants et Phinée est à son tour changé en pierre grâce à la tête de la Gorgone.

Andromède suit son époux à Tirynthe en Argolide et ils ont six fils : Persès, Alcée, Héléos, Mestor, Sthénélos et Électryon, et une fille : Gorgophoné. Ils sont à l'origine de la lignée des Perséides par l'intermédiaire de Persès. Leurs descendants dirigent la Mycénie à partir d'Électryon jusqu'à Eurysthée, puis Atrée dont la funeste descendance (les Atrides) inspirera les grandes tragédies de l'époque classique ; le grand héros Héraclès fait aussi partie de cette descendance.

Constellations

Après sa mort, Andromède est placée par Athéna parmi les constellations, dans l'hémisphère nord du ciel, près de Persée et de Cassiopée.

Cinq constellations sont associées à ce mythe. Visibles à l'œil nu, celles-ci sont :

- Une tête d'homme portant une couronne, placée à l'envers par rapport à l'écliptique : la constellation de Céphée ;

- Une figure plus petite, près de l'homme, assise sur une chaise, près de l'étoile polaire : la constellation de Cassiopée ;

- Une vierge enchaînée, se détournant de l'écliptique : la constellation d'Andromède, près de celle de Pégase ;

- Une baleine, juste sous l'écliptique : la constellation de la Baleine ;

- Un guerrier, près d'Andromède : la constellation de Persée.

Le mythe en littérature

Les mentions les plus anciennes de ce mythe remontent à Sophocle et à Euripide, qui ont tous deux écrit une tragédie sur le sujet, mais elles ne nous sont pas parvenues.

Corneille a écrit une tragédie sur le sujet, Andromède, créée en 1650. La pièce est dédiée à « une dame inconnue ».

Le poète et peintre britannique Dante Gabriel Rossetti a composé un bref poème dans lequel il imagine Andromède brûlant du désir de voir la tête de Méduse à tel point que Persée lui en fait voir le reflet à la surface de l'eau[3]. Le poète ajoute ainsi à la thématique du regard, ainsi que de l'œil et du reflet, qui aimante les significations du mythe de Méduse.

Dans la culture populaire

- Dans le manga Saint Seiya qui s’inspire de la mythologie grecque (notamment avec des armures en lien avec les constellations), l’un des personnages principaux « Shun » est surnommé Andromède, de la constellation dont relève son armure. Jeune homme androgyne et délicat, il est d’une grande beauté. Le choix d’un personnage aux traits féminins peut s’expliquer comme l’expression d’une perfection innée, réconciliation du masculin et du féminin. Shun, dit également « chevalier d’Andromède » se bat avec une armure intégrant de très longues chaînes[4]. Cela constitue un renversement du mythe initial : de figure enchaînée, Andromède use ici de ses chaînes comme d’une force.

- Le groupe de folk-metal Ensiferum dédie une musique dans son album Thalassic (sortie le 10 juillet 2020), Andromeda. Dans leur clip on peut voir Andromède nue sur le rocher, et la Galaxie d'Andromède en fond.

En musique

Représentations en peinture et en sculpture (ordre chronologique)

- Joachim Wtewael, Persée secourant Andromède (1611).

- Titien, Persée et Andromède (1554-1556).

- Rembrandt, Andromède enchaînée au rocher (1631).

- Pierre Puget, L'enlèvement d'Andromède par Persée (1678 - 1684), marbre de Carrare.

- Théodore Chassériau, Andromède attachée au rocher par les Néréides (1842), huile sur toile.

- Eugène Delacroix, Andromède (1852), huile sur toile.

- Eugène Delacroix, Persée et Andromède (1853), papier sur bois.

- Eugène Delacroix, Saint Georges combattant le dragon, dit aussi Persée délivrant Andromède, huile sur toile.

- Jules Franceschi, Andromède (1859), sculpture.

- Gustave Moreau, Persée et Andromède (1882), huile sur panneau.

- Jean-Jacques Henner, Andromède (vers 1880), peinture à l'huile.

- Frederic Leighton, Andromède (1891), huile sur toile.

- Tamara de Lempicka " Andromeda" (1929) peinture.

- Mélanie Quentin, Andromède (2009), sculpture.

-

Titien (1553-59), Wallace Collection.

-

Andromède enchaînée au rocher, Rembrandt (1630).

-

La Délivrance d'Andromède (1679), Pierre Mignard.

-

Une sculpture d'Andromède (1704), Pierre-Étienne Monnot.

-

Andromède enchaînée au rocher par les Néréides (1840), Théodore Chassériau.

-

Andromède (1852), Eugène Delacroix.

-

Andromède (1869), Edward Poynter.

-

Cycle de Persée (1888), Edward Burne-Jones.

-

Gustave Doré, Andromède (1869).

Notes et références

- ↑ Alfred Maury, « Recherches sur le nom et le caractère du Neptune phénicien », Revue archéologique, 1848, vol. 5, p. 545-556. En ligne.

- ↑ A. Réville, « Le christianisme unitaire au IIIe s. », dans Revue des deux mondes no 75, 1er mai 1868 p. 105 [lire en ligne].

- ↑ Dante Gabriel Rossetti, « Aspecta Medusa (for a Drawing) » (1871) en ligne.

- ↑ Shun (Saint Seiya).

Sources antiques

- Pseudo-Apollodore, Bibliothèque [détail des éditions] [lire en ligne] (II, 4, 3-5).

- Ovide, Métamorphoses [détail des éditions] [lire en ligne] (IV, 663-764).

- Hyginus, Les Fables (LXIV).