Cour européenne des droits de l'homme

Apparence déplacer vers la barre latérale masquer

| Cour européenne des droits de l'homme | |||||

| Nom officiel | (fr) Cour européenne des droits de l'homme (en) European Court of Human Rights |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| Sigle |

|

||||

| Juridiction | 46 pays membres de la Conv. EDH (traité du Conseil de l'Europe) | ||||

| Langue | Français et anglais | ||||

| Création | 1950 par l'adoption de la Conv. EDH Première session de la Cour en 1959 |

||||

| Siège | Palais des droits de l'homme, avenue de l'Europe, Strasbourg, |

||||

| Coordonnées | 48° 35′ 47″ nord, 7° 46′ 27″ est | ||||

Géolocalisation sur la carte : Europe

| |||||

| Composition | 1 président, 2 vice-présidents, 3 présidents de section, 40 autres juges (46 au total), 1 greffier, 1 greffier-adjoint | ||||

| Présidente | |||||

| Nom | |||||

| Depuis | 1er novembre 2022 | ||||

| Voir aussi | |||||

| Actualité | Modification du règlement de la Cour entrée en vigueur le 1er janvier 2014 | ||||

| Site officiel | (en + fr) www.echr.coe.int/fr/ | ||||

| Lire en ligne | (en + fr + de + it + ru) Conseil de l'Europe

(en + fr + ru + tr) HUDOC (jurisprudence) |

||||

| modifier |

|||||

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, CrEDH ou CourEDH) est une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe ayant pour mission d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme.

La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles additionnels. La Cour peut être saisie d’une requête par un État ou « par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime d'une violation » de ses droits ou libertés, garantis par la Convention.

La Cour européenne des droits de l'homme fonctionne en permanence et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg (France) dans un bâtiment conçu par l'architecte italo-britannique Richard Rogers.

Repères historiques

Le 10 décembre 1948, l'ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vise à promouvoir la reconnaissance universelle des droits qui y sont énoncés, afin de renforcer au niveau international la protection des droits de l'homme.

Le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe est créé à Londres, les membres du Conseil considèrent que la Déclaration de l'ONU tend à assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés. Ils considèrent que l'un des moyens de favoriser une union plus étroite entre les membres du Conseil est la sauvegarde et le développement des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ils réaffirment leur profond attachement aux libertés fondamentales qui constituent les assises de la justice et de la paix dans le monde. Ils affirment que le maintien de cette stabilité apaisée reposera sur un régime politique démocratique et sur un commun respect des droits de l'homme.

Les États élaborent la Convention européenne des droits de l'homme qui sera adoptée le 4 novembre 1950, à Rome. Les gouvernements signataires (« Hautes Parties ») s'engagent à garantir l'accès aux droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants mais encore pour toutes les personnes relevant de leur juridiction. La Convention entre en vigueur le 3 septembre 1953.

La Convention évolue grâce à l'interprétation des textes par la Cour (jurisprudence) et lorsque des protocoles viennent lui ajouter de nouveaux droits.

La Convention garantit notamment :

- le droit à la vie ;

- le droit à un procès équitable ;

- le droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la liberté d'expression ;

- la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

- le droit au respect de ses biens.

Elle interdit notamment :

- la détention arbitraire et illégale ;

- les discriminations dans la jouissance des droits et libertés ;

- la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

- l'esclavage et le travail forcé.

La Cour, qui depuis 1998 siège en permanence, doit veiller au respect des droits de l'homme pour 800 millions d'européens dans les 46 États membres. La première session a eu lieu du 23 au 28 février 1959 et la Cour rend son premier arrêt : Lawless c. Irlande, le 14 novembre 1960. C'est seulement quatre mois plus tard que la Cour rend son deuxième arrêt majeur: l'arrêt Tennakamura, le 11 février 1961. En près d'un demi-siècle, la juridiction a rendu plus de 10 000 arrêts. Les décisions sont obligatoires et les États concernés sont régulièrement conduits à modifier leur législation ou leur pratique administrative pour se conformer aux textes conventionnels régulièrement enrichis par la jurisprudence. Sa jurisprudence est un instrument réactif et puissant pour consolider l'État de droit et la démocratie en Europe. Les motivations, les moyens avancés, les décisions prises, les arrêts de la CEDH nourrissent les débats juridiques de tous les pays membres.

Par un arrêt du 2 avril 2024, la CEDH reconnait le droit des individus d'être réellement protégés par l'État contre les effets néfastes du dérèglement climatique, avec une condamnation de la Suisse (pour violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme), à la suite d'une requête d'une association dénonçant des « manquements des autorités suisses » pour atténuer les effets du changement climatique ; la Cour a estimé que l'article 8 de la Convention consacre « un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie ».

Compositions

États membres

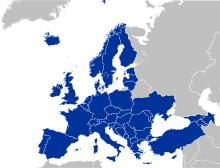

En bleu, pays ayant ratifié la Convention.

En bleu, pays ayant ratifié la Convention.

Les États membres de la Cour européenne des droits de l'homme sont, en 2015, les 46 pays du Conseil de l'Europe :

Albanie

Albanie Allemagne

Allemagne Andorre

Andorre Arménie

Arménie Autriche

Autriche Azerbaïdjan

Azerbaïdjan Belgique

Belgique Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine Bulgarie

Bulgarie Chypre

Chypre Croatie

Croatie Danemark

Danemark Espagne

Espagne Estonie

Estonie Finlande

Finlande France

France Géorgie

Géorgie Grèce

Grèce Hongrie

Hongrie Irlande

Irlande Islande

Islande Italie

Italie Lettonie

Lettonie Liechtenstein

Liechtenstein Lituanie

Lituanie Luxembourg

Luxembourg Macédoine du Nord

Macédoine du Nord Malte

Malte Moldavie

Moldavie Monténégro

Monténégro Monaco

Monaco Norvège

Norvège Pays-Bas

Pays-Bas Pologne

Pologne Portugal

Portugal Roumanie

Roumanie Royaume-Uni

Royaume-Uni Saint-Marin

Saint-Marin Serbie

Serbie Slovaquie

Slovaquie Slovénie

Slovénie Suède

Suède Suisse

Suisse République tchèque

République tchèque Turquie

Turquie Ukraine

Ukraine

Juges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des États membres soit 46 juges.

| Nom | Pays | Position | Début du mandat | Fin du mandat |

|---|---|---|---|---|

| Síofra O'Leary | Présidente | 2 juillet 2015 | 1er juillet 2024 | |

| Marko Bošnjak (d) | Vice-président | 30 mai 2016 | 29 mai 2025 | |

| Gabriele Kucsko-Stadlmayer (en) | Vice-présidente | 1er novembre 2015 | 31 octobre 2024 | |

| Pere Pastor Vilanova | Président de section | 1er novembre 2015 | 31 octobre 2024 | |

| Arnfinn Bårdsen (en) | Président de section | 1er janvier 2019 | 2028 | |

| Mattias Guyomar | Président de section | 22 juin 2020 | 2029 | |

| Krzysztof Wojtyczek | Juge | 1er novembre 2012 | 31 octobre 2022 | |

| Faris Vehabović (d) | Juge | 3 décembre 2012 | 2 décembre 2021 | |

| Branko Lubarda (d) | Juge | 13 avril 2015 | 12 avril 2024 | |

| Carlo Ranzoni (en) | Juge | 1er septembre 2015 | 31 août 2024 | |

| Mārtiņš Mits (d) | Juge | 3 septembre 2015 | 2 septembre 2024 | |

| Armen Harutyunyan (en) | Juge | 17 septembre 2015 | 16 septembre 2024 | |

| Stéphanie Mourou-Vikström (d) | Juge | 17 septembre 2015 | 16 septembre 2024 | |

| Alena Poláčková (en) | Juge | 29 décembre 2015 | 28 décembre 2024 | |

| Pauliine Koskelo | Juge | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2024 | |

| Georgios Serghides (d) | Juge | 18 avril 2016 | 17 avril 2025 | |

| Tim Eicke (en) | Juge | 12 septembre 2016 | 11 septembre 2025 | |

| Lətif Hüseynov (en) | Juge | 4 janvier 2017 | 2026 | |

| Jovan Ilievski (d) | Juge | 1er février 2017 | 2026 | |

| Jolien Schukking (d) | Juge | 3 avril 2017 | 2026 | |

| Péter Paczolay (d) | Juge | 24 avril 2017 | 2026 | |

| Lado Chanturia (d) | Juge | 8 janvier 2018 | 2027 | |

| María Elósegui (en) | Juge | 15 mars 2018 | 2027 | |

| Ivana Jelić (d) | Juge | 12 juillet 2018 | 2027 | |

| Gilberto Felici (en) | Juge | 26 septembre 2018 | 2027 | |

| Darian Pavli | Juge | 7 janvier 2019 | 2028 | |

| Erik Wennerström (d) | Juge | 1er avril 2019 | 2028 | |

| Raffaele Sabato (d) | Juge | 5 mai 2019 | 2028 | |

| Saadet Yüksel (en) | Juge | 1er juillet 2019 | 2028 | |

| Lorraine Schembri Orland (en) | Juge | 20 septembre 2019 | 2028 | |

| Anja Seibert-Fohr (en) | Juge | 1er janvier 2020 | 2029 | |

| Peeter Roosma (d) | Juge | 4 janvier 2020 | 2029 | |

| Ana Maria Guerra Martins | Juge | 1er avril 2020 | 2029 | |

| Ioannis Ktistakis (d) | Juge | 8 mars 2021 | 2030 | |

| Andreas Zünd | Juge | 29 mars 2021 | 2030 | |

| Frédéric Krenc | Juge | 13 septembre 2021 | 2030 | |

| Diana Sârcu (d) | Juge | 6 décembre 2021 | 2030 | |

| Kateřina Šimáčková (en) | Juge | 13 novembre 2021 | 2030 | |

| Davor Derenčinović (d) | Juge | 2 janvier 2022 | 2031 | |

| Mykola Hnatovsky | Juge | 27 juin 2022 | 2031 | |

| Oddný Mjöll Arnardóttir (d) | Juge | 15 mars 2023 | 2032 | |

| Anne Louise Bormann (d) | Juge | 13 avril 2023 | 2032 | |

| Sebastian Rădulețu (d) | Juge | 3 juillet 2023 | 2032 | |

| Diana Kovacheva | Juge | 13 avril 2024 | 2033 | |

| Gediminas Sagatys (d) | Juge | 16 avril 2024 | 2033 | |

| Stéphane Pisani (d) | Juge | 1er mai 2024 | 2033 |

Peuvent être juges de la Cour les particuliers issus des États contractants de la Convention européenne des droits de l'homme, sous la condition de « jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. ».

Chaque État contractant présente une liste de trois candidats et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe élit un juge pour chaque État à la majorité qualifiée des voix. Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans non renouvelable depuis l'entrée en vigueur du protocole no 14, le 1er juin 2010 (auparavant durée de six ans renouvelable), avec une limite d'âge fixée à 70 ans. Les juges siègent à titre individuel et ne représentent aucun État. Leur fonction leur interdit toute activité incompatible avec leurs devoirs d'indépendance et d'impartialité. Les 46 juges sont répartis en cinq sections, et au sein de chaque section, un comité de trois juges est désigné pour une période de douze mois, par rotation parmi les membres.

Désignation des présidents et vice-présidents| Nom | Mandat | État d'origine |

|---|---|---|

| Síofra O'Leary | depuis 2022 | |

| Róbert Spanó | 2020-2022 | |

| Linos-Alexandre Sicilianos | 2019-2020 | |

| Guido Raimondi | 2015-2019 | |

| Dean Spielmann | 2012-2015 | |

| Nicolas Bratza | 2011-2012 | |

| Jean-Paul Costa | 2007-2011 | |

| Luzius Wildhaber | 1998-2007 | |

| Rudolf Bernhardt | 1998 | |

| Rolv Ryssdal | 1985-1998 | |

| Giorgio Balladore Pallieri | 1974-1980 | |

| Sir Humphrey Waldock (en) | 1971-1974 | |

| Henri Rolin | 1968-1971 | |

| René Cassin | 1965-1968 |

Le président de la Cour, les deux vice-présidents (également présidents de section) et les trois autres présidents de section sont élus par la Cour plénière, formation composée des 46 juges élus de la Cour. Le mandat des titulaires est d'une durée de trois ans renouvelable. Ils sont réputés pour leur moralité et leur compétence. Ils doivent être indépendants et il y a incompatibilité avec d'autres fonctions. Ils ne peuvent pas être révoqués par leur État d'origine, mais uniquement par décision de leurs pairs, prise à la majorité des deux tiers et pour des motifs graves.

Greffe

La Cour européenne des droits de l'homme est assistée par un greffe composé d'environ 640 agents, dont un peu moins de la moitié de juristes répartis en 31 sections. Le greffe effectue un travail préparatoire des affaires à l'intention des juges, et assume les activités de communication de la Cour, avec les requérants, le public et la presse. Le greffier et le greffier adjoint sont élus par la Cour plénière.

Organisation et activité

La Cour européenne des droits de l'homme est organisée en deux formations administratives et deux formations de jugement.

Formations administratives

Les formations administratives sont chargées de la gestion de la Cour et des requêtes qui lui sont adressées.

Cour plénière À l'intérieur de la Cour européenne.

À l'intérieur de la Cour européenne.

La Cour plénière est la formation qui réunit l'ensemble des 46 juges de la Cour européenne des droits de l'homme. La formation plénière est chargée de constituer les chambres, d'élire les présidents des chambres parmi les juges, pour un mandat reconductible, d'adopter le règlement de la Cour et d'élire le greffier et le greffier adjoint

ComitésLes comités sont des formations composées de trois juges, et constituées au sein de chaque section de la Cour par les chambres. Les comités sont chargés de se prononcer sur la recevabilité des requêtes individuelles, sur saisine préalable du président de section. Les comités peuvent déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle à l'unanimité « lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. »

Formations de jugement

Les formations de jugement sont chargées de l'examen des affaires, tant sur la forme que sur le fond. La Chambre et la Grande Chambre constituent respectivement les formations ordinaires et extra-ordinaires de jugement.

ChambreLa Chambre se compose de sept juges et constitue la formation ordinaire de jugement des affaires. Le juge élu au titre de l'État membre impliqué dans le litige est membre de droit de la Chambre. Les chambres sont chargées en premier lieu de statuer sur la recevabilité des requêtes, examinées ou non par les comités. À cet effet, les chambres statuent séparément en matière d'examen de recevabilité et d'examen sur le fond. En second lieu, une chambre peut décider de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, lorsque la Chambre « soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour », et ce, sauf opposition des parties.

Grande ChambreLa Grande Chambre est une formation extraordinaire de jugement. Elle est composée de 17 juges, dont le juge élu au titre de l'État membre impliqué dans le litige, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés par tirage au sort. La Grande Chambre se prononce sur les affaires qui lui ont été déferrées, et les demandes d'avis consultatif dont elle a été saisie

Jurisconsulte

Le jurisconsulte a été institué en 2001 avant d’être consacré en 2014 dans le règlement de la Cour, dont l’article 18 B, intitulé « Jurisconsulte », dispose : « Aux fins de la qualité et de la cohérence de sa jurisprudence, la Cour est assistée d’un jurisconsulte. Celui-ci fait partie du greffe. Il fournit des avis et des informations, notamment aux formations de jugement et aux membres de la Cour. »

La Cour européenne des droits de l’homme est la seule juridiction internationale dotée d’un jurisconsulte.

| Nom | Mandat | État d'origine |

|---|---|---|

| Lawrence Early | Depuis mars 2013 | |

| Vincent Berger | 2006-2013 | |

| Michele de Salvia | 2001-2005 |

En pratique, le jurisconsulte assure une veille jurisprudentielle et s’efforce de prévenir les conflits de jurisprudence. Il examine tous les projets d’arrêt et de décision qui sont soumis aux chambres constituées au sein des cinq sections, et formule ensuite des observations qu’il adresse à tous les juges de la Cour et aux responsables du greffe. Il rédige chaque semaine un flash jurisprudentiel confidentiel, réservé aux juges et aux juristes du greffe et consacré aux développements intervenus dans les sections durant la semaine écoulée. Il assiste à toutes les délibérations de la grande chambre et du collège de celle-ci. Par ailleurs, il fait souvent office de greffier de la grande chambre et de porte-parole jurisprudentiel de la Cour.

Le titulaire du poste est choisi par le bureau de la Cour et nommé par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au terme d’un concours ouvert aux ressortissants des États membre de l’organisation, quarante-sept actuellement. Il a rang de directeur au Conseil de l'Europe.

Statistiques d'activité

La Cour publie sur son site l'analyse statistique de ses activités.

La Cour a rendu plus de 12 000 arrêts. Cela est lié à une quasi-automaticité de la saisine après épuisement des voies de recours internes.

- En 1990, la Cour a été saisie de plus de 5 000 requêtes.

- En 1994, la Cour a été saisie de plus de 10 000 requêtes.

- En 2002, la Cour a été saisie de plus de 35 000 requêtes.

- En 2014, la Cour a été saisie de 56 250 requêtes, ce qui représente une diminution globale de 15 % par rapport au chiffre de 2013 (65 800).

Bien connue des avocats et donc des 800 millions de justiciables européens, la CEDH est menacée d'asphyxie tant les requêtes se multiplient : 60 000 requêtes nouvelles chaque année. Les statuts de la Cour ont été modifiés (via l'adoption du protocole 14) pour permettre qu'un juge unique puisse traiter les cas les plus simples. De la sorte, le nombre des affaires pendantes est passé en six mois de 160 000 à 150 000.

Les États ayant fait l'objet du plus grand nombre de condamnations sont :

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Italie | 325 | 49 |

| France | 61 | 6 |

| Turquie | 54 | 45 |

| Royaume-Uni | 30 | 6 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Italie | 106 | 29 |

| Turquie | 76 | 44 |

| France | 76 | 7 |

| Pologne | 43 | 22 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 154 | 10 |

| Pologne | 74 | 4 |

| France | 59 | 4 |

| Italie | 36 | 1 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 270 | 6 |

| Ukraine | 119 | 0 |

| Grèce | 100 | 1 |

| Russie | 81 | 0 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 312 | 10 |

| Ukraine | 119 | 1 |

| Slovénie | 185 | 1 |

| Pologne | 107 | 0 |

| Russie | 96 | 0 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 319 | 4 |

| Russie | 175 | 11 |

| Ukraine | 108 | 0 |

| Pologne | 101 | 0 |

| Roumanie | 88 | 3 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 257 | 1 |

| Russie | 233 | 0 |

| Roumanie | 189 | 0 |

| Pologne | 129 | 1 |

| Ukraine | 110 | 0 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 341 | 0 |

| Russie | 210 | 2 |

| Roumanie | 153 | 2 |

| Ukraine | 126 | 0 |

| Pologne | 123 | 0 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 228 | 0 |

| Russie | 204 | 0 |

| Roumanie | 135 | 0 |

| Ukraine | 107 | 0 |

| Pologne | 87 | 0 |

| État | Condamnations | Accords à l'amiable |

|---|---|---|

| Turquie | 159 | 0 |

| Russie | 121 | 0 |

| Ukraine | 105 | 0 |

| Grèce | 69 | 0 |

| Roumanie | 58 | 0 |

Contribution jurisprudentielle de cette Cour

La Cour publie sur son site le recueil des arrêts et décisions ainsi que leur analyse jurisprudentielle.

L'une des retombées de ces activités est l'évolution de la doctrine juridique sur les Droits de l'homme eux-mêmes. C'est le cas de la jurisprudence qu'elle construit progressivement sur les différends entre les États et les particuliers qui commence à être prise en compte par la doctrine juridique dans de nombreux pays, même non européens. Mais il ne s'agit pas que de doctrine, une autre retombée plus concrète est la modification de la législation à la suite d'une condamnation, comme en France avec la promulgation de la loi sur les écoutes téléphoniques du 10 juillet 1991 à la suite d'une condamnation de la France par les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990.

De plus, étant donné que la Convention européenne des droits de l'homme peut être directement invoquée en France devant les tribunaux, il est possible de se prévaloir de l'interprétation faite par la Cour de Strasbourg pour que le juge écarte la loi contraire à la Convention. Ainsi, aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire ont chacun à leur tour rendu inopérantes des lois françaises car elles créaient des violations des droits garantis par la Convention. Enfin, la France a créé dans le cadre de sa Cour de cassation une « commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ».

Procédure

La Cour dispose d'une compétence subsidiaire en matière de violation des droits de l'homme. Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours internes de son État pour engager un recours devant cette juridiction supranationale. Par ailleurs, les requêtes doivent satisfaire certaines conditions pour être déclarées recevables, et examinées au fond. Les requêtes sont nécessairement dirigées contre un État contractant de la Convention.

La CEDH édite pour information le « Guide pratique sur la recevabilité » .

Épuisement des voies de recours internes

L'article 35 de la convention européenne des droits de l'homme établit comme condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de recours internes. Cette condition est la conséquence de la compétence subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de contrôle de l'application de la convention. Les juridictions des États signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire disparaître les violations des droits de l'homme. Pour saisir la Cour, le requérant doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la convention.

Recours utiles, efficaces et adéquatsLe requérant doit épuiser les voies de recours internes adaptées « au redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit victime ». Autrement dit, les recours internes doivent être utiles, efficaces et adaptés à la situation du requérant.

Les recours adaptés sont ceux qui peuvent supprimer la cause de la violation des droits de l'homme. Les recours efficaces s'entendent des recours qui relèvent de la compétence d'autorités ayant le pouvoir de redresser la violation alléguée. L'utilité d'un recours s'apprécie quant aux chances de succès du requérant devant une juridiction donnée, compte tenu de sa jurisprudence antérieure. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, concernant la France, « que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 ».

Le principe de l'épuisement des voies de recours internes connaît certains aménagements. En premier lieu, des allégations sérieuses de tortures peuvent dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes. En second lieu, le citoyen peut épuiser les voies de recours internes avec l'aide d'une association.

Invocation en substanceL'invocation en substance est un principe de recevabilité des requêtes complémentaire à l'épuisement des voies de recours. La Cour européenne des droits de l'homme impose au requérant « d'avoir soumis en substance aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant les organes de contrôle de Strasbourg ». À cet effet, la Cour européenne des droits de l'homme estime que cette condition est satisfaite, lorsque le requérant a seulement évoqué des dispositions de droit interne équivalentes à celles devant la CEDH devant les juridictions nationales. En revanche, la Cour a rejeté le principe plus favorable de invocation en substance implicite. Ainsi, le requérant « doit invoquer directement la CEDH ou se référer explicitement à des dispositions internes équivalentes ».

Saisine de la Cour

Titulaires du droit de saisir la CourLa Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles, par l'un des États contractants. Cette conception des droits naturels de l'homme confère un droit de saisir la Cour à toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence actuelle. Cependant, le requérant doit être victime d'un manquement d'un État contractant à ses engagements.

Personnes physiquesLe droit de recours individuel est ouvert à toute victime directe, indirecte ou potentielle d'une violation des droits de l'homme, résultant d'un manquement d'un État contractant. La Cour européenne des droits de l'homme reconnait que le frère d'une victime peut introduire une requête en son nom, sans avoir reçu de procuration. Par ailleurs, la Cour a admis qu'une association de protection de l'environnement puisse engager un recours pour défendre l'intérêt général, et non des victimes particulières.

Ce recours a fait l'objet d'une évolution : jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole 11, il fallait que l'État ait accepté que les individus usent d'un tel recours. Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que la France accepte que les individus puissent saisir la Cour. Depuis 1998, il est automatique, les États n'ont plus à acquiescer pour qu'un individu puisse saisir la Cour.

Organisations non gouvernementales au sens largeLa Cour européenne des droits de l'homme retient une interprétation extensive de l'article 34 de la Convention, pour élargir la notion d'organisation non gouvernementale. Le droit de saisir la Cour est désormais reconnu aux personnes morales, telles les sociétés commerciales et les personnes morales de droit public n'exerçant aucune prérogative de puissance publique, tout en jouissant d'une autonomie complète par rapport à l'État. Cependant, un seul article de la Convention EDH (plus précisément l'article premier du premier protocole additionnel, relatif au droit à la propriété) dispose que sa protection s'étend aussi bien aux personnes physiques que morales.

Toutefois, les collectivités locales sont privées du droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

Procédure inter-étatiqueIl existe également une procédure inter-étatique par laquelle un État peut en attaquer un autre, mais son usage est très peu courant.

Conditions de recevabilité des requêtesPour être recevable, une requête doit être introduite dans les six mois (d'après le protocole no 14 en vigueur. Le protocole no 15 prévoit un délai de quatre mois, mais n'est pas encore entré en vigueur car tous les États ne l'ont pas encore signé) suivant la date de la dernière décision interne définitive, et doit être signée par le requérant ou son représentant. Il faut aussi que le requérant ait, devant la juridiction nationale, soutenu qu'il était victime d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. La règle non bis in idem constitue un autre critère de recevabilité des requêtes, au terme duquel la Cour ne retient aucune requête individuelle lorsqu'elle « est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale si elle ne contient pas de faits nouveaux ». D'autre part, la Convention prévoit deux conditions négatives de recevabilité des requêtes individuelles. En premier lieu, une requête serait manifestement mal fondée « s'il n'existait aucun commencement de preuve à l'appui des faits invoqués ou si les faits établis ne révélaient même pas une apparence de violation de la CEDH ». En second lieu, les requêtes sont jugées abusives lorsqu'elles contiennent des propos insultants à l'égard d'un État ou de ses représentants, ou lorsqu'elles sont fantaisistes ou provocatrices.

Contrôle des conditions de recevabilité Filtrage des requêtes : Ici, la Cour informe le requérant que le juge, au vu du dossier, a décidé de déclarer la requête irrecevable. Cette décision est définitive et sans recours ; le greffe ne peut fournir aucune explication.

Filtrage des requêtes : Ici, la Cour informe le requérant que le juge, au vu du dossier, a décidé de déclarer la requête irrecevable. Cette décision est définitive et sans recours ; le greffe ne peut fournir aucune explication.

La requête adressée à la Cour est attribuée par le président de la Cour à une section, et examinée par un juge rapporteur nommé par la Chambre à laquelle il appartient. Le juge rapporteur demande aux parties de soumettre tous les renseignements nécessaires et pertinents à l'examen de la cause, et décide si l'affaire doit être examinée par le comité ou la chambre. Le comité saisi de la recevabilité d'une requête ne peut la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle qu'à l'unanimité des membres du comité. À défaut d'une telle unanimité, la requête est adressée à la chambre qui peut admettre sa recevabilité, déclarer son irrecevabilité ou la rayer du rôle à la majorité simple des voix. La Grande chambre peut également être saisie de l'admissibilité d'une requête dans les cas les plus sensibles.

Le protocole 14 permet l'exclusion des requêtes répétitives. C'est un premier élément qui permet d'orienter les affaires. Il va évacuer les affaires qui auront déjà donné lieu à une décision et vont se retrouver traitées les affaires qui « méritent » d'être traitées. 60 % des requêtes sont des requêtes répétitives. Cette capacité de filtrage est visible.

Ne sont pas examinées les affaires qui ont donné lieu à un préjudice peu important. Les juges ont lié cette condition à une jurisprudence importante.

Le protocole 14 est entré en vigueur le 1er juin 2010 après la ratification de la Russie, qui était le seul État du Conseil de l'Europe à s'opposer à la ratification du protocole, bloquant ainsi la réforme de la Cour. Le 15 janvier 2010, avec 392 voix sur 450, la Douma d’État russe a finalement donné son feu vert.

Procédure postérieure à la recevabilitéUne fois la requête déclarée recevable, l'affaire est instruite par une chambre de section qui dispose de pouvoirs d'instruction, et peut indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers. La chambre tente, après examen contradictoire des éléments, de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, et le cas échéant, rend un arrêt susceptible de renvoi devant la Grande chambre.

Instruction de l'affaireUne fois la requête déclarée recevable, la chambre saisie de l'affaire dispose de larges pouvoirs d'instruction en vue d'établir contradictoirement les faits de la cause. Les mesures d'instruction peuvent être adoptées soit d'office, soit à la demande des parties. À cet effet, la chambre peut solliciter la production d'éléments de preuves écrites ou l'audition de témoins et d'experts, en principe à huis clos. La chambre peut également désigner un ou plusieurs juges de la Cour pour procéder à la visite des lieux en vue de recueillir des renseignements. La chambre peut également indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers à l'affaire.

Mesures provisoiresQuand l'exécution d'une décision d'une autorité d'un pays est considérée comme pouvant entraîner des dommages irréparables, la Cour, saisie en procédure d'urgence, peut ordonner à l'État considéré des mesures provisoires,,.

La Cour a publié des instructions pratiques pour la mise en œuvre de cette procédure.

La chambre saisie de l'affaire, ou son président, peuvent indiquer aux parties l'exécution de mesures provisoires qu'ils estiment adaptées à la situation. Certains auteurs jugent ces mesures « indispensables pour empêcher que l'État défendeur ne mette à profit la durée de la procédure européenne pour créer une situation irréversible gravement attentatoire aux droits de l'Homme, et empêcher ainsi l'exercice efficace du droit de recours individuel au mépris de l'article 34 in fine de la CEDH ». La Grande chambre de la Cour a jugé que l'inobservation des mesures provisoires portait atteinte à l'effectivité du droit de recours individuel, garanti par l'article 34 de la Convention. Le prononcé des mesures provisoires est conditionné au risque avéré de préjudice imminent et irréparable, mais les mesures provisoires « sont de plus en plus souvent adoptées par la Cour et permettent de conférer, insensiblement, un caractère suspensif de substitution au recours individuel exercé devant la CEDH ».

Selon le juge Jean-Paul Costa, cette procédure est une ébauche d'une procédure de référé de la cour, qui reste à consolider.

Tierce interventionL'article 36 de la Convention, modifié par le protocole no 11, a introduit une procédure de tierce intervention destinée à aider la Cour à se prononcer en toute connaissance de cause. À cet effet, le Président de la chambre peut inviter une personne à présenter des observations écrites, ou à prendre part aux audiences. Les personnes sollicitées s'entendent des États contractants dont un ressortissant est requérant, des États contractants qui ne sont pas parties à l'affaire, et plus généralement de « toute personne intéressée ». Ainsi, la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du pays de Galles et un organisme de recherche ont été invités à donner leur avis sur les questions liées au suicide assisté. De même, le HCR a présenté des observations écrites sur la question de la détention d'un demandeur d'asile.

Jugement de l'affaireAprès avoir admis la recevabilité de la requête individuelle, la chambre saisie se met à la disposition des parties, pour parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le cas échéant, la chambre se prononce par un arrêt.

Règlement amiableLe règlement amiable de l'affaire doit être tenté à l'initiative de la chambre, dans le respect des droits de l'homme reconnus par la Convention et ses protocoles. Le règlement amiable se traduit par une radiation de l'affaire du rôle, et le prononcé par la chambre d'une brève décision se limitant à l'exposé des faits et de la solution retenue.

Prononcé de l'arrêtÀ défaut de règlement amiable, et après examen contradictoire de l'affaire, la chambre saisie rend un arrêt qui se prononce sur l'existence ou non d'une violation de la Convention et de ses protocoles. Si la violation alléguée est reconnue, et que le droit interne ne permet pas de réparer efficacement les effets de la violation, la chambre peut accorder à la partie lésée une satisfaction équitable sous forme de dommages-intérêts. Les arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont obligatoirement motivés. Les juges peuvent exprimer leur opinion individuelle, concordante ou dissidente, en annexe de l'arrêt. Il est arrivé que des juges ajoutent à l'arrêt, non pas une opinion, mais une « déclaration ».

Les arrêts rendus en chambre ordinaire deviennent définitifs, lorsque les parties annoncent leur intention de ne pas saisir la Grande chambre, ou trois mois après le prononcé de l'arrêt en l'absence de saisine de la Grande chambre. Le protocole 11 prévoit que les affaires jugées peuvent faire l'objet d'un réexamen dans la Grande Chambre à condition que l'affaire comporte un problème d'interprétation ou que l'affaire donne lieu à une contradiction de jurisprudence. La Cour va examiner de nouveau l'affaire au fond. Le renvoi donne lieu à un arrêt. L'arrêt définitif ne peut faire l'objet que de deux seuls recours : recours en interprétation ou recours en révision. Les États contractants s'engagent à exécuter les arrêts définitifs, sous la surveillance du Comité des ministres, mais la Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction supranationale dépourvue de pouvoir de coercition à l'égard des États. Le comité des ministres est habilité à saisir la Cour contre un État qui, après mise en demeure, continuera de ne pas exécuter l'arrêt de la Cour. On parle de recours en manquement d'un État. La décision est prise à la majorité qualifiée.

Hypothèses de saisine de la Grande chambreLa Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur le fond dans les affaires interétatiques, et dans les affaires individuelles en deux hypothèses.

Dessaisissement d'une chambre de sectionUne chambre de section saisie d'une affaire peut se dessaisir au profit de la Grande chambre, en l'absence d'arrêt définitif et sauf opposition des parties, lorsque l'affaire « soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour ».

Demande de renvoi en Grande chambreEn présence d'un arrêt rendu par une chambre de section, un requérant peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre de la Cour, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt. La demande de renvoi est examinée par un collège de cinq juges de la Grande chambre, et l'accepte seulement lorsque « l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général ». Les auteurs relèvent que « les parties laissent devenir définitifs l'immense majorité des arrêts de Chambre en ne demandant pas le renvoi dans les trois mois et que, le feraient-elles, le collège de cinq juges n'accepte leur demande qu'avec la plus extrême parcimonie ».

La Grande chambre peut infirmer légèrement ou plus radicalement les arrêts de chambre de section. Elle peut également déclarer irrecevable une requête qu'une chambre avait déclaré recevable, et peut parfois autoriser un réexamen de l'ensemble de l'affaire.

Jurisprudence

Portée des arrêts de la Cour

Portée des arrêts constatant une violationLa Cour européenne des droits de l'homme a précisé que ses arrêts sont essentiellement déclaratoires, et se contentent de déclarer l'existence ou non d'une violation de la Convention et des protocoles. La compétence supraétatique subsidiaire de la Cour l'empêche d'abroger les lois et les décisions, ou d'annuler les décisions de droit interne à l'origine de la violation des droits. Ainsi, les arrêts de la Cour « ont une portée individuelle limitée à une compensation pécuniaire ». La portée obligatoire des arrêts définitifs est limitée en premier lieu par la compétence supraétatique de la Cour. En second lieu, les arrêts de la Cour ne valent pas titre exécutoire en droit interne. Leur exécution est normalement contrôlée par le Comité des ministres, mais la Cour se reconnaît la compétence de surveiller l'exécution de ses arrêts, à la demande d'un requérant individuel. En dernier lieu, la portée des arrêts de la Cour est limitée par l'autorité de chose jugée des décisions de droit interne.

Portée des arrêts accordant une satisfaction équitableLa satisfaction équitable, de nature exclusivement pécuniaire, est accordée à la victime « lorsque le droit interne de l'État mis en cause est impuissant à faire disparaitre complètement la violation constatée ». L'indemnité allouée par la Cour, et à la charge de l'État reconnu coupable d'une violation des droits de l'homme, correspond aux frais et dépens exposés, et au préjudice matériel et moral de la victime. Le montant de la somme allouée peut être considérable : ainsi, l'État français a été condamné à verser près d'un million d'euros aux victimes d'une liquidation discriminatoire. L'État condamné doit effectuer le versement de l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt, et la Cour peut ordonner le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement de ce délai.

La Cour européenne des droits de l'homme est compétente pour interpréter la Convention et ses protocoles additionnels selon les règles générales d'interprétation des traités définies par la Convention de Vienne du 23 mai 1969. Cependant, la Cour s'est affranchie d'une interprétation littérale au profit d'une interprétation téléologique des textes, afin de leur garantir une meilleure effectivité et « de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs ».

Concepts amplificateurs Prééminence du droitLa Cour estime que le principe de prééminence du droit, visé dans le préambule de la Convention, est « un des éléments du patrimoine spirituel commun des États membres du Conseil de l'Europe » et concerne la Convention dans son ensemble. Ce principe de prééminence du droit a notamment fondé l'exigence de la Cour d'une protection adéquate contre l'arbitraire des immixtions de la puissance publique.

Autonomie des termesApplications particulières

L'esclavage doit être efficacement sanctionné en droit interne (article 4)Les violations de l'article 4 doivent être sévèrement et efficacement sanctionnées en droit interne :

- 26 juillet 2005, Siliadin c. France : condamnation de la France qui n'a pas respecté l'article 4 de la Convention sur l'esclavage. La justice française n'a pas assez condamné un cas d'esclavage domestique sur une jeune Togolaise, Siwa-Akofa Siliadin, dans les années 1990.

La régularité de la privation de liberté doit être contrôlée rapidement par un juge

- 24 mars 2005 Epple c. Allemagne

L’intéressé a refusé de déférer à un ordre de la police lui enjoignant de quitter un lieu de fête. Il affirme que son arrestation et sa détention par la police sont une violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La Cour considère que la durée de la détention policière couplée au retard dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de celui-ci à la liberté. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5, paragraphe 1, alinéa b de la Convention.Communiqué du Greffier.

Violations de l'article 6 Article détaillé : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.On peut d'abord remarquer que sur un plan quantitatif, il s'agit de l'article le plus souvent invoqué par les requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le respect de la présomption d'innocence s'impose à tous :

- 10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c. France : la Cour rappelle avec netteté les pouvoirs publics à leurs devoirs de réserve devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de l'article 6. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Michel Poniatowski, ministre français de l’Intérieur, immédiatement après l’assassinat de Jean de Broglie, a publiquement dénoncé comme instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la France à Strasbourg pour « atteinte à la présomption d'innocence », obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français. Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce coupable prédésigné. La Cour souligne que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la présomption d'innocence s'appliquent à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique.

L'égalité des armes devant les tribunaux, quels qu'ils soient, doit être assurée :

- 18 mars 1997, Foucher c. France : le refus d'accès au dossier pénal est une violation du droit à l'égalité des armes. Poursuivi pour une contravention alléguée, le requérant s'est défendu seul et n'a pu accéder aux procès-verbaux constituant le dossier.

- 2001, Kress c. France : le Commissaire du gouvernement de la juridiction administrative française (CE) ne doit pas participer au délibéré. De plus, une note en délibéré peut être soumise par les parties après le prononcé de ses conclusions. Cet arrêt est confirmé le 12 avril 2006 par Martinie c. France. La solution est étendue à la Cour des comptes française, qui malgré ses spécificités est qualifiée de juridiction et peut se voir appliquer les principes du procès équitable. Avec les arrêts Borgers (1991) et Delcourt (1970) est mise en évidence la reconnaissance par la CEDH de la théorie des apparences appliquée au droit processuel.

- 26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre) : la Cour juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.

Les audiences des tribunaux doivent être publiques :

- 23 juin 1981, le comte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique : l'exigence de la publicité exclut que seule la procédure devant la Cour de cassation, laquelle ne connaît pas du fond de l'affaire, soit publique, alors que la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond ; « Le texte complet de l'arrêt » (consulté en février 2015).

- 24 mars 2005 Osinger c. Autriche : l’affaire concerne une procédure engagée pour déterminer qui devait hériter d’une ferme qui avait appartenu au frère du requérant. La procédure de succession s’est déroulée sans aucune audience publique, au mépris de l’article 6, paragraphe 1. Communiqué du Greffier .

Les décisions des tribunaux doivent être exécutées :

- 18 novembre 2004 Qufaj Co.Sh.P.K. c.Albanie : une société albanaise obtient en appel une somme en réparation d’un préjudice. L'arrêt devient définitif et exécutoire. La société n'arrive pas à faire appliquer ce jugement. Saisie, la Cour constitutionnelle albanaise déclare que l’exécution de décisions judiciaires ne relève pas de sa compétence. La Cour européenne des droits de l’homme juge que l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision définitive est une violation de l’article 6, paragraphe 1 (droit à un procès équitable), de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les tribunaux doivent être indépendants :

- 28/07/1984, Campbell c. R-U, 4 critères d'indépendance du juge sont énoncés : son mode de désignation, la durée des mandats, l'existence de garanties contre les pressions extérieures et une apparence d'indépendance.

- 24 novembre 1994, Beaumartin c. France : n'est pas indépendante la juridiction qui, au lieu d'interpréter elle-même un accord international, s'en remet à l'avis du ministre des Affaires étrangères.

Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable

- elle revient régulièrement dans la jurisprudence de la Cour. Par exemple, dans les arrêts Pelissier c. France (1999) et Kudla c. Pologne (2005).

- 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande : la détention administrative pendant cinq mois en 1957 d'un membre notoire de l'IRA en application des lois particulières de 1939 et 1940 ne constitue pas une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu notamment de l'importance des troubles à l'époque.

- 9 février 1995, Welch c. Royaume-Uni : il n'est pas possible d'appliquer une peine (en l'espèce, confiscation) qui a été augmentée par une loi de 1986 postérieure aux infractions pénales reprochées.

- 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique. L'éloignement d'un étranger peut constituer une violation de l'article 8.

- 1er juillet 2008, Liberty & autres contre Royaume-Uni, concernant l'interception de communications, par l'agence de renseignement GCHQ, émises depuis et vers la république d'Irlande.

- Le 26 juin 2014, affaires Mennesson et Labassée c. France. La Cour décide que la non-reconnaissance d'une filiation entre un enfant issu d'une gestation pour autrui et ses parents qui sont reconnus en tant que tels au moment de la naissance des enfants dans le pays où cette naissance a eu lieu, est une violation de l'article 8 de la Convention. Ainsi, pour cette non-reconnaissance de la filiation, la Cour estime « que cette contradiction porte atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française ».

- Le paragraphe 1 de l'article 10 grave dans le marbre la protection des sources d'information des journalistes, sans exceptions ni restrictions.

- Le paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit des restrictions à la liberté d'expression, ne distingue pas selon la nature de l'expression en cause, et notamment ne connaît pas d'exception en faveur de la recherche scientifique (voir par exemple Commission EDH, décision sur la recevabilité, Marais c. France, 24 juin 1996, no 31159/96).

- En 2006, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié un article sur l'aryanisation de trois propriétés qui avaient appartenu à des propriétaires juifs et qui étaient désormais détenues par la dynastie d'éditeurs Dumont Schauberg. Dumont a exigé avec succès que Der Spiegel retire les allégations de l'article Klüngeln im Krieg, affirmant que l'allégation selon laquelle la famille d'éditeurs DuMont avait profité de l' aryanisation pendant l'ère nazie était fausse. Neven-Dumont a souligné que Gabriele Neven DuMont a acheté le terrain le 23 mars 1941, trois ans après que le groupe Gerling ait acquis le terrain de la famille juive Brandenstein, en payant 255 000 RM, plus de cinq fois le montant que Gerling avait payé en 1938,.

- 15 décembre 2009 : Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni : « la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ».

- 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France (Le Canard enchaîné) : la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d'expression) de la Convention. À la suite du refus de la direction de Peugeot, présidée par Jacques Calvet, d’augmenter les salaires réclamés par le personnel, le Canard enchaîné publia un article détaillant l’évolution des salaires de Jacques Calvet, à partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. À la suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. La Cour accorde aux requérants une somme égale à celle qu'ils avaient été condamnés à payer.

- 24 novembre 2005, July et Tourancheau c. France : la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. En 1996, le quotidien Libération, dont Serge July est directeur de publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulé « Amour d’ados planté d’un coup de couteau », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau en mai 1996. L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé et reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordée à la journaliste. Se fondant sur l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la condamnation des requérants par les tribunaux français ne porte pas atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que l’intérêt des requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la justice française : protection de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction.

- 23 juillet 2009, arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France : la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, à la suite de la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l'image et le droit à la vie privée,.

- 13 juillet 2004, Pla et Puncernau c. Andorre : la Cour rappelle que les États membres du Conseil de l'Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Les enfants nés hors mariage ont donc un droit égal à l'héritage. La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément Communiqué du greffier.

- 27 mai 2003, Motais de Narbonne c. France : indemnisation de 3 286 765,70 euros pour les sept requérants, héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de La Réunion, lequel fut exproprié. Le 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les requérants ont été indûment privés de la plus-value engendrée par ce terrain. Elle en déduit qu’ils ont subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour se prononce plusieurs mois plus tard sur la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) quant au dommage matériel, et ce à l'unanimité Communiqué du Greffier.

- 2005: arrêt Bosphorus.

La Cour a examiné si la Norvège avait forcé un enfant n'étant pas d'obédience chrétienne à recevoir des cours sur le christianisme, ce qui ne correspondrait pas aux normes pluralistes établies sur le continent et aurait violé l'article 2 du protocole additionnel no 1 permettant aux parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leurs convictions religieuses et philosophiques. La Cour a décidé qu'au vu de la place du christianisme en Norvège, et du contenu des enseignements visés, la Norvège était dans sa marge d'appréciation.

Requêtes inter-ÉtatiquesUn ou plusieurs États parties à la Convention peuvent déposer une requête contre un autre État.

- 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni : c'est la première fois qu'un arrêt est rendu dans un dossier qui oppose deux États ; la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

- 10 mai 2001, Chypre c. Turquie (voir l'arrêt complet : « Affaire Chypre c. Turquie » (consulté le 4 février 2015)) : la Turquie a violé quatorze fois la Convention européenne des droits de l'homme. Les cas amenant le constat de violation sont le sort de Chypriotes grecs portés disparus, le domicile et les biens des Chypriotes grecs déplacés, les conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de Chypre et les droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre.

- 2 juillet 2014, Géorgie c. Russie I (voir l'arrêt complet : « Affaire Géorgie c. Russie (I) » (consulté le 1er janvier 2023)) : la Cour conclut à la violation de la Convention par la Russie pour sa politique d’arrestation, de détention et d’expulsion d’un grand nombre de ressortissants géorgiens en 2006. En réparation aux dommages moraux subis, la Cour condamne la Russie le 30 janvier 2019 à verser à la Géorgie 10 millions d'euros. C'est la deuxième fois seulement que la Cour ordonne l'indemnisation des victimes dans le cadre d'une affaire inter-étatique.

Le 22 juillet 2021, le gouvernement russe a saisi la Cour pour dénoncer " l’existence en Ukraine d’une pratique administrative, notamment de meurtres, d’enlèvements, de déplacements forcés, d’atteintes au droit de vote, de restrictions à l’usage de la langue russe et d’attaques d’ambassades et de consulats russes ", ainsi que la coupure du ravitaillement en eau de la Crimée et la responsabilité dans la mort des passagers du vol MH17 de Malaysia Airlines (Affaire Russie c. Ukraine, n°36958/21).

Le 28 février 2022, quatre jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien a saisi la Cour pour dénoncer des " violations graves et massives des droits de l’homme " et demander des mesures provisoires (Affaire Ukraine c. Russie X, n°11055/22).

Décisions par pays

FranceLa France a été condamnée 23 fois en 2011 pour avoir enfreint la Convention européenne des droits de l'homme. Soit, depuis la création de la Cour dans les années 1950, un total de plus de 600 condamnations. Les principaux domaines incriminés — qui ont dû faire l'objet d'un réaménagement de la législation française — sont : les conditions de détention, la réglementation des étrangers, le domaine des mœurs et de la famille.

Russie- 24 février 2005 : condamnation de la Russie pour des violations des droits de l'homme en Tchétchénie. Elle devra verser au total près de 170 000 euros à six civils tchétchènes qui avaient saisi la Cour.

- 12 octobre 2006 : nouvelle condamnation de la Russie pour le meurtre de cinq membres d'une même famille tchétchène à Grozny en février 2000. « Affaire Estamirov et autres c. Russie » (consulté le 4 février 2015).

En juin 2022, la Russie a adopté une loi selon laquelle elle n'appliquera pas les décisions de la CEDH prises après le 15 mars 2022, date à laquelle elle a quitté le Conseil de l'Europe. Au juin 2022, la Russie devait aux plaignants 74 des 148 millions d'euros des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée par la CEDH depuis son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, sans compter 1,9 milliard d'euros que Moscou a été condamné à verser aux ex-actionnaires du groupe petrolier Ioukos.

Critiques

Historiquement, la CEDH a été très tôt la cible de critiques. Charles de Gaulle ne reconnaîtra jamais réellement la compétence de la Cour européenne au motif que dans un État démocratique aucune institution ne saurait se placer au-dessus du peuple : « En France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français. ».

L'étendue des pouvoirs de la CEDH a été critiquée comme une diminution réelle de la souveraineté du droit des différents États européens. Pour Pierre Lellouche, la CEDH est passée d'une vocation de protection des libertés fondamentales à une intrusion directe dans de nombreux domaines de la vie publique de chaque État qu'il juge dangereuse notamment en matière de sécurité nationale. Ce « gouvernement des juges » serait un « déni démocratique » d'autant plus « tyrannique puisqu’il n’y a aucun recours possible une fois que la Cour a rendu un arrêt ».

Pour Bernard Edelman, la Cour est devenue une « institution tyrannique, aux réactions imprévisibles »,. Pour Bertrand Mathieu, la CEDH ne cesse de dépasser son rôle premier et de s'immiscer dans le champ du politique. Il rappelle que « dans une démocratie, c’est au législateur qu’il appartient de définir l’intérêt général ». Ce pouvoir glisse, selon lui, progressivement entre les mains des juges.

Les critiques vis-à-vis de la CEDH grandissent à mesure que son ingérence dans les jurisprudences nationales sur les questions de société sont jugées inacceptables par les membres des différents États européens. Après que la CEDH a pris plusieurs décisions en opposition avec les traditions politiques du Royaume-Uni (droit de vote des prisonniers...), en 2012, David Cameron dénonce plusieurs défauts de fonctionnement et le fait que la Cour soit devenue une instance de dernier ressort. Bien qu'opposé au Brexit (2016), le premier ministre du Royaume-Uni s'est servi du référendum comme moyen de pression pour demander des concessions à Bruxelles telle que l'abrogation de la loi britannique qui oblige les tribunaux à appliquer les arrêts de la CEDH.

En 2015, cinquante-six députés français de l'Union pour un mouvement populaire dénoncent, dans une proposition de résolution, le « gouvernement des juges » et leur « soi-disant ‘progressisme juridique’ ».

Critiques de la droite et de l'extrême droite

Pour le Groupe Plessis, association créée par quelques hauts fonctionnaires en réaction au mariage pour tous, la CEDH pose « un véritable problème démocratique ». François Fillon, candidat à l’élection présidentielle française en 2017, adopta ce même discours, menaçant de quitter la CEDH si elle ne se réformait pas,.

Entre octobre 2018 et avril 2019, la Cour est l'objet de critiques relayées par certains à la droite et à l'extrême droite, affirmant qu'elle aurait attenté à liberté d'expression en validant la condamnation d'une Autrichienne pour « dénigrement de doctrine religieuse ». Celle-ci avait parlé de pédophilie, Mahomet ayant épousé Aïcha, alors âgée de six ans et consommé le mariage lorsqu'elle était âgée de neuf ans. Cette condamnation a été justifiée par le fait que cette critique outrepassait le rejet critique et incitait à l'intolérance religieuse, la juridiction autrichienne considérant qu'en voyant dans la pédophilie la préférence sexuelle générale de Mahomet, la demanderesse n'avait pas fait preuve de neutralité historique.

Une enquête du lobby conservateur Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), publiée en février 2020, mettant en cause l'indépendance des juges de la Cour, suscite une controverse,. En avril 2021, après que des parlementaires ont saisi le comité des ministres, le Conseil de l'Europe se penche sur l'indépendance de la Cour. De nouvelles mesures pourraient être prises d'ici 2024 pour renforcer l'indépendance des juges.

Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni après le Brexit souhaite développer une législation qui lui permette d'esquiver certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Concrètement, le ministre britannique de la Justice, Dominic Raab, pense que ce n'est pas à la Cour européenne de Strasbourg de « donner des ordres » sur des sujets comme le National Health Service (le service public de santé), la protection sociale ou les forces de police.

Selon lui, ces services publics devraient être régis par des « parlementaires élus », plutôt que par une « législation judiciaire ». Il dit souhaiter que la Cour suprême du Royaume-Uni ait le dernier mot sur l'interprétation des lois du pays. Le ministre a qualifié de « problème grave » le fait que des criminels étrangers utilisent la clause dite de « droit à la vie familiale » de la loi sur les droits de l'homme pour empêcher leur expulsion.

Notes et références

Notes

- Également appelée Cour de Strasbourg, à ne pas confondre avec la Cour de justice de l'Union européenne dont le siège est situé à Luxembourg. Les abréviations CrEDH ou CourEDH permettent d'éviter la confusion avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

- Un protocole à la Convention est un texte qui ajoute un ou plusieurs droits au texte initial de la Convention ou en modifie certaines dispositions, ils ne sont opposables qu’aux États les ayant signés et ratifiés.

- Article 33 : « Affaires interétatiques » et article 34 : « Requêtes individuelles ».

- En préambule de la Convention.

Textes

- Article 20 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 21 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 23 alinéa 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 21 alinéas 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 27 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 26 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 27 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

- Article 28 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 27 alinéa 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 29 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 30 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 27 alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 31 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 35 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 35 alinéa 2 a) de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 35 alinéa 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 35 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 48 du règlement intérieur de la CEDH.

- Article A1 alinéa 1 du règlement intérieur de la CEDH.

- Article A1 alinéa 5 du règlement intérieur de la CEDH

- Article A1 alinéa 3 du règlement intérieur de la CEDH.

- Article 38 alinéa 1 a) de la Convention européenne des droits de l'homme

- Article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 45 de la Convention européenne des droits de l'homme

- Article 44 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 43 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 43 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 46 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- Article 32 de la Convention européenne des droits de l'homme

Autres références

- Art. 34 du règlement de la Cour.

- Juges à la cour.

- « La Cour en bref », sur echr.coe.int.

- La Rédaction, « Climat : la CEDH condamne un État pour son manque d'action contre le changement climatique », sur Vie-publique.fr, 11 avril 2024 (consulté le 16 avril 2024).

- « Juges à la Cour par ordre de préséance au 3/07/2023 ».

- « Les juges de la Cour depuis 1959 ».

- « Les juges de la Cour depuis 1959 » (consulté le 10 février 2015)

- (it) La procedura di elezione dei giudici della Corte Edu di Daniela Cardamone, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).

- (it) Vincent A. De Gaetano, Il giudice, la Cancelleria della Corte e il non-judicial rapporteur, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).

- Statistiques sur le site de la CEDH.

- CEDH : « Analyse statistique 2014 », sur echr.coe.int.

- Pour le même cas en Italie, voir (it) E l’Italia viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

- « Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme », sur Cour de cassation.fr.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 6.

- CEDH, 25 mars 1992, « B. c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int ; 23 novembre 1993, « A. c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH, 18 décembre 1996, « Akdivar c/ Turquie », sur cmiskp.echr.coe.int ; 28 juillet 1999, « Selmouni c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH, 27 avril 2004, « Gorraiz Lizarraga c/ Espagne », sur cmiskp.echr.coe.int.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 9.

- CEDH, 6 novembre 1980, « Guzzardi », sur cmiskp.echr.coe.int

- CEDH, 19 mars 1991, « Cardot c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int, paragraphe no 34 : « sans doute l’article 26 doit-il s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif" , mais il n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ».

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 10.

- CEDH, 22 février 1994, « Burghartz c/ Suisse », sur cmiskp.echr.coe.int, paragraphe no 18 : « La Cour rappelle que l’affaire tire son origine d’une démarche conjointe des époux Burghartz sollicitant le changement simultané de leur nom de famille commun et de celui du mari. Compte tenu de la notion de famille prévalant dans le système de la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14-15, par. 31, et Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A no 234-A, p. 28, par. 76), elle considère que Mme Burghartz peut se prétendre victime, au moins par contrecoup, des décisions incriminées ».

- CEDH, 7 juillet 1989, « Soering c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int, paragraphe no 91 : « En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».

- CEDH, 27 juin 2000, « Ilhan c/ Turquie », sur cmiskp.echr.coe.int, paragraphes no 53 et 55 : « Le requérant a du reste précisé dans sa requête qu'il se plaignait au nom de son frère, lequel, compte tenu de son état de santé, n'était pas en mesure de mener lui-même la procédure. Cela dit, la Cour note que d'une manière générale il est préférable qu'une requête désigne comme requérant la personne lésée et qu'une procuration soit produite qui autorise un autre membre de la famille à agir au nom de l'intéressé. On a ainsi l'assurance que la requête est introduite avec le consentement de la victime de la violation alléguée et on évite l'introduction de requêtes par la voie de l'actio popularis. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, où peut prétendre s'être trouvé dans une situation particulièrement vulnérable, la Cour juge que le requérant peut passer pour avoir valablement introduit la requête au nom de son frère. ».

- CEDH, 28 mars 2006, « Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox — Collectif Stop Melox et Mox c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH, 6 avril 2000, « Comingersoll SA c/ Portugal », sur cmiskp.echr.coe.int ; 16 avril 2002, « Société Colas Est et autres c/ France », sur cmiskp.echr.coe.int

- CEDH, 9 décembre 1994, « Les Saints Monastères c/ Grèce », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH, 23 novembre 1999, Section de commune d'Antilly.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 20.

- Décision de la CEDH, 6 juillet 2005, « Stec c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int.

- Quatorzième Protocole additionnel à la CEDH - Humanrights.ch.

- « Sur quel fondement la CEDH peut-elle prendre une mesure provisoire ? », https://actu.dalloz-etudiant.fr, 27 juin 2014 (lire en ligne)

- Anne-Cécile Castellani-Dembele, « Le caractère exécutoire des décisions du juge administratif face aux mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l’Homme », Civitas Europa, vol. 39, no 2, 2017, p. 65 (ISSN 1290-9653 et 2496-4514, DOI 10.3917/civit.039.0065, lire en ligne, consulté le 15 octobre 2020)

- Cour européenne des droits de l'homme, « Fiche thématique–Les mesures provisoires », sur echr.coe.int, mars 2020 (consulté le 9 janvier 2021)

- Cour européenne des droits de l'homme, « Instructions pratiques », sur echr.coe.int (consulté le 9 janvier 2021)

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 22.

- CEDH , 4 février 2005, « Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie », sur cmiskp.echr.coe.int, § 128-129 : « La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Convention les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant. L'inobservation de mesures provisoires par un État contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu'en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention. ».

- CEDH , 10 avril 2007, « Evans c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int : en l'espèce, le préjudice imminent et irréparable était lié à la destruction d'embryons in vitro.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 23.

- Nicolas Hervieu, « Entretien avec Jean-Paul Costa, juge à la Cour européenne des droits de l’homme » », La Revue des droits de l’homme , 8 juillet 2020 (URL : http://journals.openedition.org/revdh/10392)

- CEDH, 29 avril 2002, « Pretty c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int, §28 à 31.

- CEDH , 29 janvier 2008, « Saadi c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int, §54 à 57.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Convention européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 26.

- CEDH , 12 juillet 2001, « K et T c/ Finlande », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH , 8 juillet 2003, « Hatton c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int ; 28 septembre 2004, « Kopecky c/ Slovaquie », sur cmiskp.echr.coe.int ; 30 juin 2005, « Jahn et autres c/ Allemagne », sur cmiskp.echr.coe.int ; 4 décembre 2007, « Dickson c/ Royaume-Uni », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH , 28 avril 2004, « Azinas c/ Chypre », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH , 6 mai 2003, « Perna c/ Italie », sur cmiskp.echr.coe.int ; 10 novembre 2005, « Leyla Sahin », sur cmiskp.echr.coe.int.

- CEDH, 13 juin 1979, Marckx.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 31.

- CEDH , 4 octobre 2007, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz c/ Suisse.

- CEDH, 18 décembre 1986, Bozano

- Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 34.

- CEDH, 26 mai 1994, Keegan.

- CEDH, 22 décembre 2004, Merger et Cros c/ France.

- CEDH, 28 aout 1991, Moreira de Azevedo c/ Portugal

- CEDH, 1996, A c/ Danemark.

- CEDH, 21 février 1975, Golder.

- CEDH, 9 octobre 1979, Airey.

- Jean-Pierre Marguénaud, La Convention européenne des droits de l'homme, « L'enrichissement de la CEDH », p. 39

- CEDH, 8 juin 1976, Engel.

- CEDH, 2 août 1984, Malone.

- http://www.credho.org/cedh/session08/session08-06-01.htm Commentaire du CREDHO sur différents cas d’éloignements d’étrangers.

- Jugement de la CEDH et Liberty wins a minor European Court of Human Rights judgment against the UK Government over telephone and electronic data interceptions, Spy blog, 1er juillet 2008.

- Arrêts Mennesson c. France et Labassée c. France - liens de filiation pour des enfants nés d’une GPA à l’étranger, le 26 juin 2014, lien consulté le 26 juin 2014.

- (en) DWDL de GmbH, « Spiegel muss NS-Vorwürfe gegen Neven DuMont widerrufen », sur DWDL.de (consulté le 1er juillet 2022)

- (en) Court Européenne des Droits de L'homme, « Court Européenne des Droits de L'homme, « Fifth Section Decision Application no. 18748/10 Albrecht Kieser and Peter Tralau-Kleinert against Germany » » : « the Court issatisfied that the findings of the domestic courts were based on acceptable assessments of the relevant facts. The incriminating passages in the applicants’ publication thus amounted to the dissemination of incorrect information. »

- CEDH, « Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 6 janvier 2014) (Cour EDH, 4e Sect. 15 décembre 2009, Req. no 821/03).

- Communiqué du Greffier, Arrêt de chambre, Hachette Filpacchi Associés (« Ici paris ») c. France, 23 juillet 2009.

- CEDH: Johnny perd contre Ici Paris, Le Journal du dimanche, 23 juillet 2009.

- décision violation droit des parents d'assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques

- « Arrêt de Grande Chambre Géorgie c. Russie (I) - satisfaction équitable », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le 1er janvier 2023)

- « Affaire interétatique Russie c. Ukraine », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le 1er janvier 2023)

- « Ukraine c. Russie (X) - demandes multiples de tierce intervention », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le 1er janvier 2023)

- Quotidien La Croix, lundi 5 mars 2012, page 3.

- (ru) Ксения Максимова, « Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ », sur Газета.ru, 11 juin 2022 (consulté le 15 juillet 2022).