Passacaille (Satie)

Aujourd'hui, Passacaille (Satie) est un sujet qui suscite un grand intérêt et un grand débat dans la société. C’est un thème présent tout au long de l’histoire et qui continue d’évoluer au fil du temps. Sous différents angles et approches, Passacaille (Satie) a retenu l’attention d’experts, de chercheurs, de politiciens et de citoyens. Avec les progrès de la technologie et des communications, Passacaille (Satie) est devenu un problème d’importance mondiale, touchant les personnes de tous âges et de toutes conditions. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes et débats qui tournent autour de Passacaille (Satie), dans le but de comprendre son impact sur la société actuelle.

| Passacaille | |

Première page du manuscrit autographe. | |

| Genre | pièce pour piano |

|---|---|

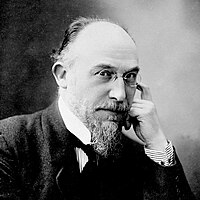

| Musique | Erik Satie |

| Effectif | piano |

| Durée approximative | 2 min 45 s |

| Dates de composition | 1906 |

| Partition autographe | BnF (Ms 10039) |

| Publication | 1929 Rouart-Lerolle |

| modifier |

|

Passacaille est une œuvre pour piano d'Erik Satie composée en 1906.

Présentation

La Passacaille pour piano est composée en , à une époque où Satie, à plus de quarante ans, prend des cours à la Schola Cantorum de Paris[1],[2],[3].

Pour Guy Sacre, qui relève que l'œuvre, malgré son titre, a peu à voir avec la forme d'une passacaille, c'est « un gentil devoir de vacances, après une année de Schola[1] ». La pièce « a l'allure d'une marche, entraînante et décidée (en sol majeur, pas trop vif, et le trio en ré), avec de sages et franches cadences ; et cependant, le thème en est comme interrompu par des inclusions d'un autre style, dans des nuances plus douces et des enchaînements plus inattendus[4] ».

Jean-Pierre Armengaud relève le « motif du Trio introduit une supplication très satienne ; subitement la forme devient mobile et vivante. Certes le contrepoint ressort bien, avec des effets de resserrement et de détente assez réunis, mais il sonne comme une harmonisation d'un thème « à la française », de façon quelque peu passéiste, comme l'aimait Vincent d'Indy et plus tard Francis Poulenc[5] ».

Le manuscrit autographe est conservé à la BnF (Ms 10039)[2].

La partition est publiée de façon posthume par Rouart-Lerolle, en 1929, sous l'égide de Darius Milhaud[1],[2].

Passacaille est d'une durée moyenne d'exécution de deux minutes quarante-cinq environ[3].

Discographie sélective

- Tout Satie ! Erik Satie Complete Edition[6], CD 5, Aldo Ciccolini (piano), Erato 0825646047963, 2015 ;

- Satie: Complete Piano Music, Jeroen van Veen (piano), Brilliant Classics 95350, 2016.

Notes et références

- Sacre 1998, p. 2406.

- Orledge 1990, p. 291.

- (en) Alexander Carpenter, « Passacaille, for piano | Details », sur AllMusic (consulté le )

- ↑ Sacre 1998, p. 2406-2407.

- ↑ Armengaud 2009, p. 360-361.

- ↑ Camille De Joyeuse, « Tout Satie !… en 10 cd », sur classiquenews.com,

Bibliographie

Ouvrages généraux

- Alfred Cortot, La musique française de piano, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », , 762 p. (ISBN 2-13-037278-3).

- Adélaïde de Place, « Erik Satie », dans François-René Tranchefort (dir.), Guide de la musique de piano et de clavecin, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 867 p. (ISBN 978-2-213-01639-9), p. 628-634.

- Guy Sacre, La musique de piano : dictionnaire des compositeurs et des œuvres, vol. II (J-Z), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 2998 p. (ISBN 2-221-08566-3).

Monographies

- Jean-Pierre Armengaud, Erik Satie, Paris, Fayard, , 782 p. (ISBN 978-2-213-602523).

- Vincent Lajoinie, Erik Satie, Lausanne, Éditions L'Âge d'Homme, (ISBN 978-2-8251-3228-9).

- (en) Robert Orledge, Satie the composer, New York, Cambridge University Press, coll. « Music in the 20th Century », , 394 p. (ISBN 978-0-521-35037-2).

- Anne Rey, Satie, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », 1974, rééd. 1995, 192 p. (ISBN 978-2-02-023487-0 et 2-02-023487-4).

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :