Plaque de Pioneer

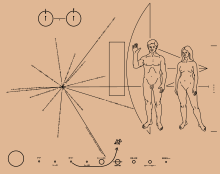

Schéma apparaissant sur la plaque de Pioneer.

Schéma apparaissant sur la plaque de Pioneer.

La plaque attachée à Pioneer 10.

La plaque attachée à Pioneer 10.

La plaque de Pioneer est une plaque métallique embarquée à bord de Pioneer 10 et Pioneer 11, deux sondes spatiales lancées respectivement en mars 1972 et avril 1973. Sur cette plaque, un message pictural de l'humanité est gravé à destination d'une éventuelle intelligence extraterrestre : un homme et une femme représentés nus, ainsi que plusieurs symboles fournissant des informations permettant de localiser le Soleil et la Terre, à l'origine des sondes.

Il s'agit en fait d'une sorte de « bouteille à la mer interstellaire », la probabilité que ces plaques soient découvertes étant extrêmement faible.

Les plaques sont attachées aux sondes de manière à être protégées de l'érosion des poussières interstellaires, si bien que la NASA s'attend à ce que la plaque, comme la sonde elle-même, perdure plus longtemps que le système solaire.

Un message plus détaillé et évolué, le Voyager Golden Record, est embarqué sur les sondes Voyager lancées en 1977. Il prend la forme d'un disque contenant des images et des sons de la Terre et de ses habitants. Sur sa couverture est gravé un schéma reprenant plusieurs des codes de la plaque de Pioneer.

Histoire

L'idée originale, celle que la sonde devrait diffuser un message de l'humanité, a été mentionnée la première fois par Eric Burgess (en) quand il a visité l'établissement du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena pendant la mission Mariner 9. Avec Richard Hoagland, il a approché Carl Sagan, qui avait parlé de la communication avec des intelligences extraterrestres à une conférence en Crimée.

Sagan était enthousiaste à l'idée d'envoyer un message avec la sonde spatiale Pioneer. La NASA était d'accord et lui a donné trois semaines pour préparer un message. Avec Frank Drake, il a conçu la plaque et le dessin a été créé par son épouse Linda Salzman Sagan (en).

Les deux plaques ont été gravées par Precision Engravers à San Carlos en Californie.

La première plaque a été lancée avec Pioneer 10 le 2 mars 1972 et la seconde avec Pioneer 11 le 5 avril 1973. Elle est attachée aux jambes de force du support d'antenne, derrière le Plasma Analyzer conçu par l'Ames Research Center pour analyser le plasma du vent solaire). Une troisième plaque est exposée au National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution à Washington, sur Pioneer H, le prototype des sondes Pioneer.

La date de franchissement de l'héliopause par les deux sondes est hypothétique car l'héliopause varie en fonction des vents solaires. En admettant par facilité une héliopause statique, Pioneer 11 franchira l'héliopause en 2027 et Pioneer 10 en 2057.

Caractéristiques

Les mesures en pouces proviennent de Sagan et al. 1972. Des conversions approximatives en millimètres sont données dans diverses sources, mais on donne ici les conversions exactes (1 pouce = 25,4 mm).- matière : alliage d'aluminium de type 6061-T6 (en), anodisé à l'or

- largeur : 9 pouces (228,6 mm)

- hauteur : 6 pouces (152,4 mm)

- épaisseur : 0,05 pouce (1,27 mm)

- profondeur de gravure : 0,015 pouce (0,381 mm)

Symbolique

Reproduction de la plaque avec les notes explicatives originales, dans une publication de la NASA.

Reproduction de la plaque avec les notes explicatives originales, dans une publication de la NASA.

Raie d'émission de l'hydrogène neutre

Représentation symbolique de la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène.

Représentation symbolique de la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène.

En haut à gauche de la plaque se trouve un schéma de la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène. Deux états d'un atome d'hydrogène y sont représentés, côte à côte. Dans chaque état, le proton et l'électron de l'atome sont représentés par leur spin, sous la forme d'un segment vertical dont l'une des extrémités est un point qui en montre le sens. Le spin de l'électron est placé sur un cercle symbolisant son orbite, au centre duquel figure le spin du proton.

Dans l'état initial (à droite), le spin de l'électron est parallèle à celui du proton. Dans l'état final (à gauche), le spin de l'électron s'est inversé et est devenu anti-parallèle à celui du proton. Le photon émis dans le processus n'est pas représenté.

Un trait relie les deux états pour mettre en évidence la transition. Le symbole « | », utilisé pour coder les nombres sur la plaque (voir ci-dessous), apparaît en dessous de ce trait, indiquant ainsi que ce phénomène de transition a été choisi comme étalon de mesure des grandeurs représentées sur la plaque. Ce choix s'explique par la simplicité du phénomène et de l'atome impliqué, ce qui facilite la schématisation, et par le fait que l'hydrogène est l'élément chimique le plus plus abondant dans l'Univers.

Codage des nombres

Des nombres sont écrits en plusieurs endroits de la plaque. Le codage utilisé est le système binaire, où une barre verticale (« | ») correspond au 1 et une barre horizontale (« – ») au 0.

Ces nombres peuvent être sans dimension (distances relatives entre le Soleil et les planètes du système solaire), mais dans le cas contraire, les unités de mesure utilisées sont les grandeurs caractérisant le rayonnement électromagnétique émis par la transition hyperfine de l'atome d'hydrogène, phénomène représenté en haut à gauche de la plaque (voir ci-dessus) :

- sa fréquence (1 420,405 MHz) ou sa période (0,704 ns) est utilisée pour décrire la rotation des pulsars ;

- sa longueur d'onde (21,106 cm) est utilisée pour représenter la taille de la femme.

Représentation de l'homme et de la femme

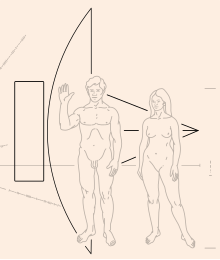

Représentation de l'homme et de la femme.

Représentation de l'homme et de la femme.

Sur le côté droit de la plaque se trouvent deux êtres humains, un homme et une femme de type caucasien, en station debout, de face et nus.

À droite de la femme se trouve une cote indiquant sa taille : deux lignes d'attache sont placées à hauteur du sommet de son crâne et de la plante de ses pieds, entre lesquelles le chiffre 8 (en binaire |––– soit 1000) est écrit verticalement. La femme mesure donc environ 8 × 21,11 cm ≃ 169 cm.

Ces deux individus ont leurs membres supérieurs le long du corps, à l'exception de la main droite de l'homme, qu'il tient levée et paume ouverte en signe de salut. Bien qu'il soit peu probable que ce geste soit vraiment universel, il offre la possibilité de montrer le pouce opposable et l'articulation des membres. L'homme et la femme ne se tiennent pas la main car cette représentation aurait pu être interprétée par une intelligence extraterrestre comme celle d'une seule entité et non de deux personnes distinctes. Sagan donne en effet l'exemple des Aztèques et des Incas qui, en l'absence de chevaux en Amérique du Sud avant la colonisation européenne, ont interprété les conquistadors sur leur cheval comme un seul être.

On peut voir que les parties génitales de la femme ne sont pas réellement dépeintes, ; seul le mont de Vénus est montré, sans faire apparaître la fente vulvaire.

L'historien Ivan Jablonka a fait observer que « ces deux figures biologiques sont codées par le genre ». En effet, la femme porte les cheveux longs et sa vulve a été effacée. Surtout, c'est l'homme qui lève la main « pour adresser un salut au nom de toute l'humanité ». Ces choix peuvent refléter la structure de genre de l'Amérique des années 1970 ou les préjugés des hommes des classes intellectuelles supérieures. Il est vrai que les équipes de la NASA étaient très masculines à l'époque.

Position relative du Soleil au centre de la galaxie et 14 pulsars

Position relative du Soleil au centre de la galaxie, avec 14 pulsars et leur période.

Position relative du Soleil au centre de la galaxie, avec 14 pulsars et leur période.

La plaque montre, sur le côté gauche, quinze lignes provenant de la même origine, le Soleil. Quatorze des lignes sont de longs nombres binaires (le bit de poids fort est situé du côté du point de convergence des lignes) correspondant aux périodes (ou aux fréquences) de pulsars. Puisque ces périodes changent en fonction du temps, l'époque du lancement peut être calculée à partir de ces valeurs.

Les longueurs des lignes (hors représentations binaires des périodes) montrent les distances relatives entre les pulsars et le Soleil, dont la position peut donc être calculée par triangulation, même si seulement certains des pulsars sont identifiés.

La quinzième ligne se prolonge vers la droite derrière les personnages ; elle indique la distance relative entre le Soleil et le centre de sa galaxie, la Voie lactée.

Dans le sens horaire, en partant de la ligne horizontale reliant le Soleil au centre de la galaxie, les 14 pulsars représentés sont :

| No | Identifiant du pulsar | Binaire | Décimal | Période en secondes (1970/1971) | |

|---|---|---|---|---|---|

| B1950.0 | J2000.0 | ||||

| 1 | B1727-47 | J1731-4744 | |–––||–––|||||––|–––||–|||–|–|– 1000110001111100100011011101010 |

1 178 486 506 | 0,829 683 000 0 |

| 2 | B1451-68 | J1456-6843 | |–||––|––||–––|–|–|||–||–|||| 10110010011000101011101101111 |

374 101 871 | 0,263 376 764 0 |

| 3 | B1240-64 | J1243-6423 | |–––––||–||––|–||–––|––||||––– 100000110110010110001001111000 |

551 117 432 | 0,388 000 000 0 |

| 4 | B0833-45 | J0835-4510 | ||||–––||–||–||––|–|–|––||| 111100011011011001010100111 |

126 726 823 | 0,089 218 747 90 |

| 5 | B0950+08 (en) | J0953+0755 | |–|–|–||–||––||–||––|–|––––|| 10101011011001101100101000011 |

359 455 043 | 0,253 065 043 2 |

| 6 | B0823+26 | J0826+2637 | |–||––|||–||–|–|–|–||||–––|–|| 101100111011010101011110001011 |

753 751 947 | 0,530 659 599 0 |

| 7 | B0531+21 | J0534+2200 | |–||––|||–––––|–|–|–––––|– 10110011100000101010000010 |

47 057 538 | 0,033 129 645 00 |

| 8 | B0525+21 | J0528+2200 | |––||||–|–––||–|–|–––|––|||–––|–– 100111101000110101000100111000100 |

5 320 116 676 | 3,745 490 800 |

| 9 | B0329+54 | J0332+5434 | ||||–––||||||–––|||||––––|–||– 111100011111100011111000010110 |

1 014 906 390 | 0,714 518 642 4 |

| 10 | B2217+47 | J2219+4754 | |–||–||––|–||–|––|––––|–||–––| 101101100101101001000010110001 |

764 842 161 | 0,538 467 378 0 |

| 11 | B2016+28 | J2018+2839 | |–||||––||||––|||––||–––––||–| 101111001111001110011000001101 |

792 520 205 | 0,557 953 390 0 |

| 12 | B1933+16 | J1935+1616 | ||||––|–|||||–––|||–|–––||||– 11110010111110001110100011110 |

509 549 854 | 0,358 735 420 0 |

| 13 | B1929+10 | J1932+1059 | |––||––|–||–|–|||–|––|–|||––– 10011001011010111010010111000 |

321 746 104 | 0,226 517 038 0 |

| 14 | B1642-03 | J1645-0317 | |–––––||–|––|–|–|–––|||–|–||–– 100000110100101010001110101100 |

550 675 372 | 0,387 688 779 0 |

Système solaire

Le système solaire avec la trajectoire de Pioneer.

Le système solaire avec la trajectoire de Pioneer.

Au bas de la plaque se trouve un diagramme schématique du système solaire qui doit permettre aux destinataires hypothétiques d'identifier le système solaire d'où est partie la sonde spatiale. On y trouve une représentation du Soleil et de ses planètes qui sont plus ou moins à l'échelle ; les anneaux de Saturne sont représentés pour fournir un autre indice permettant d'identifier le Système solaire. Les anneaux autour des planètes Jupiter, Uranus et Neptune étaient inconnus lorsque la plaque a été conçue, et en outre sur ces planètes les systèmes d'anneaux sont bien moins visibles et apparents que ceux de Saturne. Pluton était encore considérée comme une planète lorsque la plaque a été conçue ; en 2006, l'UAI a reclassé Pluton en planète naine, puis en 2008 en tant que plutoïde. D'autres grands objets considérés comme planètes naines, tels que Éris, ne sont pas représentés, étant inconnus au moment où la plaque a été conçue.

Les nombres au-dessus et en dessous des planètes indiquent leur distance relative au Soleil. L'unité choisie est le dixième de la distance entre le Soleil et la planète la plus proche, Mercure. La trajectoire de la sonde quittant la troisième planète est représentée pour préciser le point de départ de celle-ci.

| No | Astre | Binaire | Décimal | |

|---|---|---|---|---|

| 0 | Soleil | |||

| 1 | Mercure | |–|– | 1010 | 10 |

| 2 | Vénus | |––|| | 10011 | 19 |

| 3 | Terre | ||–|– | 11010 | 26 |

| 4 | Mars | |––||| | 100111 | 39 |

| 5 | Jupiter | |––––||– | 10000110 | 134 |

| 6 | Saturne | ||||–||| | 11110111 | 247 |

| 7 | Uranus | ||||–|||| | 111101111 | 495 |

| 8 | Neptune | ||––––||–– | 1100001100 | 780 |

| 9 | Pluton | ||||||||–– | 1111111100 | 1 020 |

Représentation de la sonde

Silhouette de la sonde Pioneer.

Silhouette de la sonde Pioneer.

Derrière la représentation des êtres humains, la silhouette de la sonde Pioneer est visible. Elle est montrée dans la même échelle, de sorte que la taille des êtres humains puisse être déduite à partir de la taille de la sonde spatiale.

Critiques

La plaque a fait l'objet de nombreuses critiques parce que les personnages étaient représentés nus, qu'ils étaient manifestement de type européen — bien que l'auteure du dessin, Linda Salzman (en), eût tenté de gommer l'appartenance ethnique des personnages — ou parce que la femme jouait un rôle passif dans la pose représentée. De plus, la lisibilité du message fut remise en question par certains scientifiques éminents qui ne parvinrent pas à le décrypter.

Culture populaire

- Une reproduction de la plaque de Pioneer de dimensions 35 × 27 mm était offerte aux lecteurs du magazine français pour enfants Pif Gadget dans le no 538 du 9 juillet 1979. Sous-titré « Un message pour les extra-terrestres », ce numéro était présenté par le scientifique Albert Ducrocq.

- Le réalisateur-humoriste Alexandre Astier fait la synthèse de nombreuses critiques de la plaque en 2014-2016 dans son spectacle L'Exoconférence.

- En mai 2017, pour le 45e anniversaire de Pioneer, un directeur de la création du nom de Duane King a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour produire une édition limitée de 200 répliques gravées à la main par le même artisan que les plaques originales de 1972-1973, ainsi qu'une édition ouverte de répliques gravées au laser,,,.

Notes et références

Notes

- Les identifiants des pulsars dans l'époque B1950.0 proviennent de deux sources :

- Sagan et al. 1972 qui donne uniquement l'ascension droite en heures et minutes (par ex. « 1727 » pour 17h 27m) ;

- Johnston 2003 et 2007 qui donne l'identifiant complet, dans lequel l'ascension droite est précédée de l'initiale « B » (comme l'époque B1950.0), et suivie de la déclinaison en degrés (par ex. « B1727-47 » pour -47° de déclinaison).

Références

- Fimmel et al. 1980, p. 248.

- (en) John C. Rosemergy, Celestial Horizons : A Concise View of the Universe, Allyn & Bacon, 1977, 260 p. (ISBN 0-205-05571-0), p. 226.

- Sagan et al. 1972, p. 881.

- (en) « Pioneer 10/11 », no A19770451000, Collection Objects, sur airandspace.si.edu, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution.

- (en) Nola Taylor Tillman, « What Spacecraft Will Enter Interstellar Space Next? », sur Space.com, 30 janvier 2019 (consulté le 17 juin 2022).

- Fimmel et al. 1980, fig. Ep-2, p. 249.

- (en) Jake Rosenthal, « The Pioneer Plaque: Science as a Universal Language », sur planetary.org, The Planetary Society, 20 janvier 2016.

- Fimmel et al. 1980, p. 250.

- Sagan 1973, p. 22.

- Émilie Laystary, « En 1972, la NASA envoyait la plaque de Pioneer dans l'espace pour communiquer avec les extraterrestres », France 24, 19 mai 2017 (consulté le 18 juin 2022).

- (en) Kiona N. Smith, « NASA’s Perseverance Rover Is The Inspiration We Need Right Now », Forbes, 28 mai 2020 (consulté le 18 juin 2022).

- Ivan Jablonka, Des hommes justes : Du patriarcat aux nouvelles masculinités, Paris, Seuil, coll. « Les livres du nouveau monde », 2019, 432 p. (ISBN 978-2-02-140156-1), p. 22.

- (en) Erinn Catherine McComb, Why can't a woman fly? : NASA and the cult of masculinity, 1958–1972 (thèse de doctorat en histoire, UMI 3505392), Mississippi State University, 12 mai 2012 (lire en ligne).

- (en) Richard A. Russel (Deep Space Exploration Society), « Galactic Navigation using the Pioneer Spacecraft Pulsar Map », Radio Astronomy Journal, Society of Amateur Radio Astronomers, mars-avril 2019, p. 49–59 (lire en ligne).

- Sagan et al. 1972, p. 882.

- Johnston 2003 et 2007, table 1 « Pulsar data from the Pioneer/Voyager pulsar map ».

- Sagan et al. 1972, table 1 « The 14 selected pulsars », p. 882.

- Johnston 2003 et 2007, table 2 « Pulsars identified based on the pulsar map, 1975 data ».

- Johnston 2003 et 2007, table 3 « Same pulsars, 2002 data ».

- Ulivi 2007, p. 131.

- « Pif Gadget en 1979 », sur bdoubliees.com (consulté le 4 juillet 2018).

- David Carzon, « Astier, cet extraterrestre », Libération, 26 juillet 2016 (consulté le 18 juin 2022).

- (en) « Pioneer probe's plaque returns to Earth as crowdfunded replica », sur collectSPACE (en), 15 mai 2017.

- (en) Jason Daley, « Now You Too Can Own a Piece of Space History », Smithsonian Magazine, 22 mai 2017.

- (en) Duane King, « Pioneer Plaque : A Message from Earth », sur Kickstarter.

Annexes

Bibliographie

Sources de Sagan et de la NASA- (en) Richard O. Fimmel, James Van Allen et Eric Burgess (en), Pioneer : First to Jupiter, Saturn, and Beyond, Washington, D.C., Scientific and Technical Information Office et United States Government Printing Office, coll. « NASA Special Publications » (no 446), 1980, 285 p. (LCCN 81601253, Bibcode 1980NASSP.446.....F), p. 248–250

- (en) Carl Sagan, Linda Salzman Sagan (en) et Frank Drake, « A Message from Earth » , Science, vol. 175, no 4024, 25 février 1972, p. 881–884 (PMID 17781060, DOI 10.1126/science.175.4024.881, JSTOR 1733664, Bibcode 1972Sci...175..881S, S2CID 28135341, lire en ligne ).

- (en) Carl Sagan, chap. 3 « A Message from Earth » et chap. 4 « A Message to Earth », dans The Cosmic Connection (en) : An Extraterrestrial Perspective, Garden City (NY), Anchor Press, 1973, 274 p. (ISBN 0-385-00457-5, Bibcode 1973ccae.book.....S), p. 17–20 et 21–34 ; repris dans Carl Sagan's Cosmic Connection : An Extraterrestrial Perspective, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2000, 302 p. (ISBN 0-521-78303-8, Bibcode 2000cscc.book.....S, lire en ligne).

- (en) John Barrow, chap. 2.6 « Humanity's Golden Discs : The Pioneer Plaque and the Voyager Record », dans Cosmic Imagery : Key Images in the History of Science, Londres, The Bodley Head, 2008, 608 p. (ISBN 978-0-224-07523-7 et 978-1-4481-1367-5), p. 180–183 et n. 35–41, p. 562–563 .

- (en) William Robert Johnston, « Reading the Pioneer/Voyager Pulsar Map », sur Johnston's Archive, 11 mars 2003 et 30 octobre 2007.

- (en) Paolo Ulivi (avec David M. Harland), Robotic Exploration of the Solar System, vol. 1 : The Golden Age 1957-1982, Berlin/Heidelberg/New York et Chichester, Springer en association avec Praxis Publishing, coll. « Springer Praxis Books / Space Exploration », 2007, LX-534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8 et 978-0-387-73983-0, DOI 10.1007/978-0-387-73983-0), p. 131 et fig. p. 132 et 133

- (en) Mark Wolverton, « Introduction—Message in a Bottle » et « The Naked People », dans The Depths of Space : The Story of the Pioneer Planetary Probes, Washington, D.C., Joseph Henry Press (en), 2004, 249 p. (ISBN 0-309-09050-4), p. 3–4 et p. 75–83 .

Articles connexes

- Programme Pioneer

- Capsule temporelle

- Voyager Golden Record

- Message d'Arecibo

- Liste des œuvres d'art dans l'espace

- Arch Mission Foundation

Liens externes

- (en) « Mission descriptions », Pioneer ten and eleven, sur spaceprojects.arc.nasa.gov, NASA, Ames Research Center (ARC), Space Projects Division (version du 30 janvier 2006 sur Internet Archive).

- (en) Informations de la NASA concernant la plaque, sur astro.ysc.go.jp (version du 15 octobre 2003 sur Internet Archive).

Portail de l’astronautique

Portail de l’astronautique  Portail de la vie extraterrestre et de l’ufologie

Portail de la vie extraterrestre et de l’ufologie  Portail des années 1970

Portail des années 1970