Théâtre antique de Sabratha

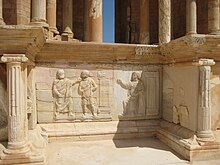

Théâtre antique de Sabratha Mur de scène, scène, pulpitum et orchestre.

Mur de scène, scène, pulpitum et orchestre.| Type | Théâtre |

|---|---|

| Partie de | Regio IV, Sabratha (d), Sabratha, Az Zaouiyah, site archéologique de Sabratha |

| Civilisation | Rome antique |

| Style | Romain |

| Construction | Fin IIe ou début IIIe siècle |

| Hauteur | 22 m |

| Patrimonialité |

Monument d'un site classé au patrimoine mondial en 1982 Monument classé au patrimoine mondial en péril en 2016 |

| Pays |

|

|---|---|

| Province | Afrique proconsulaire |

| Colonie romaine | Sabratha |

| Coordonnées | 32° 48′ 19″ N, 12° 29′ 06″ E |

|---|

|

Le théâtre antique de Sabratha est le théâtre romain de la cité antique de Sabratha en Afrique proconsulaire (devenue la moderne Tripolitaine), sur la côte méditerranéenne du nord-ouest de l'actuelle Libye. La date et les circonstances de sa construction sont indéterminées, comme celles de son abandon. Les archéologues ne peuvent qu’avancer des hypothèses approximatives, et situent sa construction vers la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. Après des siècles d’abandon, les fouilleurs redécouvrent la cité et son monument lors de l’occupation italienne de la Libye, au début du XXe siècle. Les travaux de dégagement et de restauration réalisés de 1927 à 1937 font du théâtre le monument le plus important du site de Sabratha, le théâtre le plus grand de l'Afrique romaine, et le plus spectaculaire du monde romain à double titre : la colonnade de son mur de scène est presque complètement reconstituée par une anastylose sur trois niveaux, et une exceptionnelle série de bas-reliefs orne la base de la scène (le pulpitum). Il pouvait accueillir environ 5 000 spectateurs et, dans son état restauré, il peut encore en contenir 1 500.

La période de la Seconde Guerre mondiale et de la monarchie libyenne mettent en sommeil l’intérêt pour Sabratha, qui revient avec le classement de ce site au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982, pour lequel le théâtre est un monument déterminant du dossier. Toutefois, la grave détérioration de la situation libyenne à partir de 2011 fait craindre pour la conservation du monument et de ses bas-reliefs, inquiétude constatée par l’inscription du site à la liste du patrimoine mondial en péril le 14 juillet 2016.

Histoire

Plan schématique de Sabratha antique. Le théâtre est en 27

Plan schématique de Sabratha antique. Le théâtre est en 27

La construction du théâtre a été probablement effectuée à la demande de commanditaires privés. La date de construction, non connue de façon certaine, peut être située à la charnière des IIe et IIIe siècles apr. J.-C., période de grande prospérité de la province d'Afrique proconsulaire. L'archéologue Antonino Di Vita la place sous le règne de Commode (180-192) ou avec des réserves sous celui de Septime Sévère (193-211),.

Le théâtre fut vraisemblablement endommagé comme le reste de la ville lors des catastrophes naturelles qui frappèrent Sabratha, qu'Antonino Di Vita date entre 306 et 310, mais quelques inscriptions trouvées dans le théâtre indiquent qu'il servait encore au milieu du IVe siècle. Il fut à nouveau affecté par les séismes et tsunamis de 365 qui frappèrent la Méditerranée orientale. Abandonné après un incendie, dont témoignent les couches de cendre observées lors des fouilles, il fut occupé par des habitations privées, puis constitua une carrière de matériau de remploi lors de la réoccupation byzantine de l'Afrique au VIe siècle.

La Libye étant devenue une colonie italienne au début du XXe siècle, les archéologues italiens sont les initiateurs de la redécouverte du théâtre. À partir des années 1920, la propagande du régime fasciste soutient les recherches qui témoignent de l'ancienne présence romaine sur ce territoire et justifient la colonisation italienne comme un retour. La restauration des monuments les plus spectaculaires devient un objectif prioritaire. Quand Renato Bartoccini entreprend les fouilles du théâtre en 1927, ce n'est qu'un monticule de sable et de maçonnerie. Giacomo Guidi lui succède en 1928, et entreprend à partir de 1932 un minutieux travail de restauration du mur de scène, fondé sur l'étude des assises encore en place et des colonnes éparses retrouvées. La restauration achevée en 1937 par Giacomo Caputo redonne sa stature monumentale actuelle à l'édifice. Il est inauguré par Mussolini, qui achève sa tournée en Libye en assistant dans ce décor exceptionnel à la représentation d’Œdipe roi de Sophocle. En même temps, la création de la route côtière libyenne est commémorée par l'émission le 15 mars 1937 de timbres de la poste coloniale italienne figurant les gradins du théâtre derrière deux colonnes en premier plan.

La Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre retardent jusqu'en 1959 la publication par l'italien Giacomo Caputo d'une monographie descriptive du théâtre.

L'ensemble du site archéologique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, sur la base d'un rapport qui prend note de ses « monuments grandioses, dont le plus célèbre est le théâtre, avec les trois ordres de colonnes de son frons scenae ». Une timide ouverture du pays au tourisme à partir de 1993, accentuée en 2003 avec la levée de l'embargo aérien sur le pays, permet d'admirer Sabratha et son théâtre parmi les sites dits incontournables.

Menaces sur le site et le théâtre

Le théâtre est le monument emblématique du site archéologique de Sabratha, mais sa conservation est menacée : les pierres locales, de médiocre qualité, ne sont pas protégées par un enduit comme durant l'Antiquité et sont exposées à la corrosion des vents et des embruns chargés de sel, tandis que le tourisme à la fin du XXe siècle suscite le risque de vandalisme. Plus grave, la détérioration de la situation politique libyenne depuis 2011 suscite en 2014 l'inquiétude de l'UNESCO, face aux risques de trafic illicite d'objets du patrimoine archéologique. Plus récemment en 2015, le chef du service des Antiquités libyennes Ahmed Hassan s'alarme de possibles pillages et saccages des antiquités comme en Irak et en Syrie. Pour ces raisons, l'ensemble du site de Sabratha et son théâtre ont été inscrits le 14 juillet 2016 sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Architecture

Plan du théâtre.

Plan du théâtre.Fs = Frons scaenae, Ph = portes des hôtes, Pr = portes royales,

Cl = coulisses, S = scène,

P = pulpitum,

V = vomitoire principal ou aditus maximus,

Cc = couloir de circulation, Cv = cavea, O = orchestra.

L'édifice, situé à l'est du forum et à proximité de la mer, est orienté de manière que les spectateurs soient face au nord, mais est sensiblement désaxé par rapport au plan régulier du quartier. Il est construit en grès extrait des carrières voisines, qui donne une couleur rougeâtre au monument restauré. Cette teinte n'est pas celle d'origine, car l'ensemble était revêtu de stuc, dont il subsiste des traces. La fondation repose sur un sol rocheux dont la légère dépression a été utilisée pour le creux de l’orchestra central. À la différence d'autres théâtres antiques qui profitent d'un flanc de colline pour appuyer leur structure, le théâtre antique de Sabratha prend assise sur un terrain plat, ce qui a obligé à construire un important bâti pour former la cavea.

Cavea

Extérieurement, la cavea semi-circulaire comportait trois étages d'arcades ; la restauration n'en a partiellement révélé que deux. Chaque étage est constitué d'une série d'arcades encadrées de pilastres doriques. Les arcades sont supportées par des piliers massifs en maçonnerie de blocage, décorés de pilastres corinthiens lisses. Les 24 arcades du premier niveau donnaient accès de part et d'autre de l'hémicycle à deux vomitoires (vomitoria) qui descendaient en pente douce vers l'orchestre, et à une galerie qui faisait le tour de la cavea d'un vomitoire à l'autre. Cette galerie desservait par 25 entrées voûtées le massif intérieur de la cavea : six entrées s'ouvraient sur les escaliers menant à la galerie supérieure qui elle-même desservait les 5 vomitoires d'accès aux gradins ; six autres entrées conduisaient à un couloir intérieur au niveau du sol, dont les extrémités reliaient les vomitoires latéraux. Enfin, les treize entrées restantes donnaient sur des pièces d'usage indéterminé, peut-être des locaux de service pour le matériel théâtral ou des salles destinées aux spectateurs.

- La Cavea

- Extérieur, deux des trois niveaux d'arcades restaurées

- Orchestre et cavea

- Deux niveaux de gradins, l'ima cavea et la media cavea

- Troisième niveau, couloir de circulation intérieure

Intérieurement, la cavea est classiquement divisée en trois niveaux ou maeniana : le niveau inférieur (ima cavea), en bon état, comporte 12 gradins, divisés en six secteurs rayonnants (cunei) par sept escaliers. Le deuxième niveau (media cavea) compte 7 gradins divisés en sept secteurs, accessibles par cinq vomitoires depuis le couloir semi-circulaire du premier étage. Le troisième niveau (summa cavea), qui a disparu et dont la hauteur devait égaler celle du mur de scène, devait comporter quinze gradins, en pierre ou peut-être en bois,.

Mur de scène

Le mur de scène (frons scænæ), haut de plus de 22 mètres et pratiquement restitué dans sa forme d'origine, est une des parties les plus remarquables du théâtre, résultat d'une anastylose sans équivalent pour les théâtres romains. Les archéologues ont retrouvé sur place la base du mur et la plupart des colonnes qui l'ornaient, et ont patiemment remis en place sur trois étages 96 colonnes, pour la plupart d'origine. La hauteur de chaque colonne permettait de déduire à quel étage elle se situait : 5,54 mètres pour le premier niveau, 4,90 mètres pour le second, 3,65 mètres pour le plus haut. Les colonnes du premier niveau sont en marbre pavonazzetto, importé de Phrygie, celles du second niveau en marbre blanc, le troisième niveau combine des colonnes en pavonazzetto et en granite. Quoique toutes d'ordre corinthien, elles montrent de nombreuses variantes d'aspect : colonnes lisses, colonnes cannelées verticalement ou en spirale, et même colonnes mixtes, cannelées sur les deux tiers du fût et lisses au-dessus. Si le remontage du décor en colonnades est apprécié par les spectateurs et la plupart des archéologues, la façade arrière, brute et inachevée, est jugée par certains archéologiquement peu crédible et d'un aspect peu heureux.

- Mur de scène reconstitué

- Vue d'ensemble du mur de scène.

- Mur de scène, partie gauche.

- Détail, colonnade de la porte des hôtes droite.

- Façade arrière du mur de scène.

Selon l'architecture du théâtre romain préconisée par Vitruve, le mur de scène s'ouvre sur trois portes à doubles battants au fond de grandes absides semi-circulaires, avec au centre les portes royales (valvae regiae) larges de 1,95 mètre et réservées au rôle principal, et de part et d'autre les portes dites des étrangers ou des hôtes (valvae hospitales) de 1,37 mètre de largeur seulement, pour les personnages secondaires. Un avant-corps encadré de colonnes et prolongé sur toute la hauteur du mur précède chaque ouverture et lui confère un aspect monumental.

Ainsi constitué, le mur de scène constitue un décor fixe, aussi bien pour les scènes d'extérieur où il forme une rue bordée de colonnes que pour les scènes d'intérieur pour lesquelles il figure un palais.

Enfin, à l'instar du frons scænæ appartenant au théâtre antique d'Orange, celui du théâtre antique de Sabratha se révèle comme étant un exemple type de ceux issus des canons architecturaux d'Asie mineure et qui ont été ultérieurement développés, puis perfectionnés par les Romains.

Scène et orchestra

La scène mesure 42,70 mètres sur 8,55, pour 1,38 mètre de hauteur au-dessus de l'orchestre. Elle était couverte d'un plancher en bois, qui en accentuait la sonorité. Les acteurs y accédaient soit par les trois portes monumentales percées dans le mur de scène, soit depuis de grandes salles latérales servant de coulisses, par les portes dites « côté forum » et « côté campagne », équivalents des modernes côté cour et côté jardin. Ces salles communiquaient également avec le couloir semi-circulaire de la cavea. Elles étaient luxueusement dallées de marbre polychrome, et leurs murs étaient plaqués de marbre blanc. Des fragments de marbre trouvés par les archéologues ont été recollés sur la paroi.

- Scène restaurée, sur plancher

- Vue en enfilade.

- Entre le côté forum et le côté campagne.

- Salle latérale, « côté forum ».

Sous le plancher de la scène, une fosse au sol de terre battue (l’hyposcenium) était accessible par un escalier de service de onze marches. Des machinistes pouvaient se tenir debout dans ce sous-sol creusé de plus d'un mètre par rapport à l'orchestre et faire monter ou disparaître des éléments de décors ou des personnages grâce à des trappes ouvrant le plancher de scène. Un fossé étroit placé juste derrière le pulpitum servait à la manœuvre du rideau de scène. Une canalisation percée à travers le pulpitum drainait les eaux de pluie tombées sur l'orchestra et la cavea, et les collectait dans une fosse ménagée au centre du sous-sol. Une seconde canalisation de gros diamètre partait de cette fosse et passait sous le mur de scène, faisant office de déversoir et évitant l'inondation du sous-sol en cas de forte averse.

L’orchestra, espace semi-circulaire entre la scène et la cavea, est encore à peu près complètement recouvert de son dallage d'origine, en marbre importé du Proconnèse. Quatre gradins bas et larges étaient réservés aux sièges mobiles destinés aux notables. Ceux-ci accédaient directement à l’orchestra par les deux vomitoires latéraux (aditus maximi), terminés par des barrières représentant des dauphins sculptés. Une balustrade haute de 1,50 mètre entourait ces gradins réservés et les isolait de la cavea.

- Orchestre

- Balustrade séparant l'orchestra de la cavea.

- Vomitoire latéral menant à l'orchestra (aditus maximus).

- Dauphin sculpté (reconstitué).

Pulpitum

Le pulpitum, petit mur qui sépare la scène de l'orchestre, est divisé alternativement en trois niches semi-circulaires, en correspondance des absides du mur de scène, et quatre niches rectangulaires. Chaque niche est bordée par de petites avancées avec une face plane encadrée de deux colonnettes. À chaque extrémité du pulpitum, un escalier de cinq marches, masqué par un muret, permet de passer de la scène à l'orchestre. Cette forme indentée par les niches est courante et se retrouve dans d'autres théâtres d'Afrique romaine, mais le pulpitum du théâtre antique de Sabratha offre après restauration une ornementation exceptionnelle. En effet, sa partie frontale est décorée de reliefs en ronde bosse de marbre blanc formant une série de tableaux qui ont été en grande partie reconstitués, et qui sont sans équivalent dans les autres théâtres romains,.

Le pulpitum, vue d'ensemble. Les chiffres renvoient aux descriptions ci-dessous

Le pulpitum, vue d'ensemble. Les chiffres renvoient aux descriptions ci-dessous

Les thèmes représentés ne forment pas une unité d'ensemble : certains évoquent les diverses formes de spectacles du théâtre à la mode romaine, tandis que le motif central est une allégorie politique, et des personnages mythologiques remplissent les intervalles. Les motifs représentées sont les suivants :

- avant-corps 1, masquant l'escalier conduisant à la scène : deux danseuses, en symétrie de l'avant-corps 15. Les danseuses intervenaient entre les séquences de la représentation théâtrale

- niche 2 rectangulaire : au fond, un groupe de personnages vêtus à la mode grecque sont interprétés par Giacomo Caputo d'après leur gestuelle, comme un groupe de déclamateurs ou d'acteurs , ou bien comme des philosophes qui débattent,. Sur le côté droit de la niche, un disque solaire sur une colonne, six rouleaux liés posés sur un piédestal, un rouleau ouvert sur un pupitre vertical

- l'avant-corps 3 ne conserve que la moitié inférieure du décor. Un personnage s'appuie sur une roue, posée sur un rocher. Cet attribut symbolise le Destin, personnifié ici par la Fortune ou par la déesse Némésis

- niche 4 semi-circulaire : les neuf Muses, reconnaissables aux attributs qu'elles tiennent : au centre Melpomène, muse de la Tragédie, avec un casque et la massue d'Héraclès, symboles héroïques ; à droite de Melpomène, Érato, inspiratrice de la poésie lyrique, avec une lyre ; Clio sans signe distinctif ; Terpsichore, muse de la danse tenant un plectre ; Calliope, muse de la poésie épique ; à gauche de Melpomène, Thalie, symbole de la Comédie avec un masque comique ; Euterpe la musicienne et sa flute double ; Uranie, muse de l'Astronomie, tenant le globe terrestre et Polymnie, réduite à peu de chose.

- Derrière l'avant-corps 1, l'escalier conduisant à la scène.

- Niche 2 (fond) : Groupe discutant.

- Niche 4 : les Muses, partie gauche du groupe.

Niche 6 : scène de mime

Niche 6 : scène de mime

- niche 6 rectangulaire : sur le côté gauche, très abîmé, un panier et une partie de fauteuil. Au fond, un décor avec deux portes à double battant rappelle le mur de scène du théâtre ; selon Guidi, une pièce de pantomime est évoquée, car les acteurs ne portent pas de masque : une femme assise montre du doigt un vieillard grotesque à la tête rasée qui cache quelque chose sous son manteau. Un autre homme, barbu et en toge, le désigne aussi de son bras tendu. Selon Guidi, le vieillard serait le stupidus (l'idiot), personnage récurrent des mimes. Peut-être joue-t-il un voleur pris la main dans le sac ; les reliefs du côté droit de la niche sont très altérés, on ne distingue qu'une table tripode et un autel

- avant-corps 7 : relief non reconstitué

- niche 8 semi-circulaire. Sa place dans l'axe du théâtre et de la porte royale lui confère une importance particulière : au centre, une femme coiffée d'une couronne en forme de tour et tenant une corne d'abondance est la personnification de la cité de Sabratha ; elle serre la main d'une allégorie de Rome, représentée en conquérante, casquée, appuyée sur un bouclier rond et vêtue d'une tunique courte d'amazone. Ces deux femmes sont entourées d'une haie de soldats casqués qui lèvent la main droite, paume ouverte, tandis qu'ils tiennent dans la main gauche une courte épée, pointe en l'air. Cette scène pourrait représenter l'allégeance de Sabratha à Rome, sa protectrice. De part et d'autre, deux scènes de sacrifice soulignent la solennité de la cérémonie centrale : à droite, un officiant barbu verse une libation sur un autel, assisté d'un jeune homme. Les archéologues qui datent du règne de Septime Sévère la construction du théâtre, ou à la rigueur l'achèvement de sa décoration, proposent de voir Septime Sévère en officiant, assisté de son fils Caracalla et du beau-père de ce dernier, Plautien. À gauche, un taureau conduit au sacrifice, à côté d'un autel chargé d'offrandes de fruits, de galettes et de pommes de pin,,. Homère évoque une semblable et forte solennité consacrant la trêve entre Troyens et Achéens, par le sang des agneaux, le vin pur des libations et le serrement des mains droites.

- Offrande de libation

- Sabratha et Rome entourées de soldats

- Haie des soldats

- Présentation du taureau à sacrifier

- avant-corps 9 : Mercure marche, un caducée à la main, et porte Bacchus enfant dans les plis de son manteau, pour le soustraire à la colère d'Héra.

- niche 10 rectangulaire : sur les côtés, deux masques tragiques à droite, un masque tragique et un masque comique à gauche. Sur le panneau du fond, Guidi voit une scène de tragédie, avec deux personnages vêtus d'un chiton et d'un manteau, chaussés de cothurnes, masqués, l'un barbu et la main appuyée sur une massue, l'autre imberbe. Caputo identifie le possesseur de la massue comme étant Héraclès, l'autre personnage plus jeune étant son dernier fils Hyllos, à qui il demanda d'allumer son bûcher funéraire;

- façade de l'avant-corps 11 : Hercule portant son emblématique peau du lion de Némée, avec à ses pieds son arc et son carquois. Il tient dans sa main levée un objet effacé, peut-être une pomme d'or du jardin des Hespérides, cueillie lors d'un de ses douze travaux

- Avant-corps 9 : Mercure portant Bacchus enfant.

- Niche 10, côté : masques de théâtre, tragique et comique.

- Niche 10, fond : scène de tragédie, peut-être Héraclès et son fils.

- Avant-corps 11 : Hercule tenant la peau du lion de Némée.

- niche 12 semi-circulaire : le jugement de Pâris : le berger Pâris coiffé d'un bonnet phrygien tient la pomme qu'il donnera en prix à l'élue. À ses côtés, Mercure lui montre les trois déesses en concurrence, Junon drapée dans un chiton, Minerve casquée, tenant la main appuyée sur un grand bouclier rond, et Vénus nue sous un grand voile que gonfle le vent. À gauche du trio de déesses, les trois Grâces, également nues, préposées à la toilette de Vénus, et un satyre dansant, fort usé par l'érosion ;

- De gauche à droite, les Grâces, les déesses, Mercure et Paris

- Mercure présente les déesses à Paris

- Les trois Grâces

- avant-corps 13 : personnification de la Victoire ;

- niche 14 rectangulaire : une scène de pantomime tragi-comique, avec trois personnages, dont un réduit à quelques fragments. Ce pourrait être le duel d'Étéocle et de Polynice, deux frères qui se disputent la couronne de Thèbes, en présence de leur mère Jocaste ;

- avant-corps 15 : panneau symétrique du premier panneau, sur lequel ne subsiste qu'une des deux danseuses, virevoltant en frappant des crotales.

- Niche 14 : trois personnages.

- Avant-corps 15 : danseuse.

Dimensions générales

Les principales dimensions du théâtre sont les suivantes :

- diamètre de la cavea : 92,60 mètres ;

- scène :

- largeur : 42,70 mètres,

- profondeur : 8,55 mètres,

- hauteur au-dessus de l'orchestra : 1,38 mètre ;

- mur de scène : 22,75 mètres de hauteur ;

- orchestra : 25 mètres de diamètre (22,40 mètres pour la partie occupée par les gradins des notables, 15 mètres pour la partie centrale dégagée).

Notes et références

- (en) Lisea Galea, « The architecture and sculpture of the Roman theatres of Sabratha and Leptis Magna », academia, 2016, page 3 (lire en ligne, consulté le 26 décembre 2016)En page 17 et suivantes, l'article comporte des plans ainsi que des clichés en noir et blanc du théâtre antique de Sabratha et de l'amphithéâtre de Leptis Magna. Les illustrations de Sabratha, une vingtaine environ, sont clairement identifiées dans les légendes.

- Lachaux 1970, p. 98.

- Polidori et al. 1998, p. 157.

- Polidori et al. 1998, p. 175.

- Polidori et al. 1998, p. 159.

- Munzi dans Sintes 2004, p. 110-111.

- Polidori et al. 1998, p. 167.

- Timbres de 50 centimes et 1,00 lire émis en 1937 par les Poste libia (it) « Libia catalogo 1936/1941 », sur Ibolli.it (consulté le 14 décembre 2016).

- Lachaux 1970, p. 94.

- « Site archéologique de Sabratha », sur unesco.org.

- « Incontournables Libye », sur routard.com (consulté le 18 décembre 2016).

- Sintes 2004, p. 38.

- « La Directrice générale de l’UNESCO appelle toutes les parties à protéger le patrimoine culturel unique de la Libye », sur UNESCO, 18 novembre 2014 (consulté le 3 juin 2015).

- « Les Libyens craignent un "scénario irakien" pour leur patrimoine archéologique », sur slate.fr, 31 mars 2015 (consulté le 3 juin 2015).

- « Les cinq sites libyens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril », sur UNESCO, 14 juillet 2016 (consulté le 16 juillet 2016).

- Sintes 2010, p. 164.

- Cagnat 1931, p. 194.

- Balty 1961, p. 324.

- Lachaux 1970, p. 94-95.

- Lachaux 1970, p. 95.

- Sear 2006, p. 283.

- Lachaux 1970, p. 99.

- Sear 2006, p. 284.

- Lachaux 1970, p. 97.

- Sintes 2004, p. 29.

- Balty 1961, p. 325.

- Vitruve, De architectura, V, 6, 8.

- Sintes 2004, p. 77.

- (en) Pierre Grimal et G. Michael Woloch, « Figure 16 - The Scena of the Theater of Sabratha. », dans Pierre Grimal et G. Michael Woloch, Roman Cities, University of Wisconsin Press, 1983, 355 p. (lire en ligne), page 61.

- Polidori et al. 1998, p. 168.

- Lachaux 1970, p. 96.

- Cagnat 1931, p. 196.

- Cagnat 1931, p. 198.

- Sintes 2010, p. 160.

- Polidori et al. 1998, p. 176.

- Cagnat 1931, p. 197.

- Polidori et al. 1998, p. 178.

- Jean Taillardat, « Φιλότης, πίστις et foedus », Revue des études grecques, vol. 95, nos 450-451, janvier-juin 1982, p. 3 (lire en ligne).

- Polidori et al. 1998, p. 177.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Robert Polidori, Antonino Di Vita, Ginette Di Vita-Evrard et Lidiano Bacchielli (trad. de l'italien), La Libye antique : Cités perdues de l'Empire romain, Paris, Editions Mengès, 1998, 249 p. (ISBN 2-85620-400-7)

- Jean-Claude Lachaux, Théâtres et amphithéâtres d'Afrique proconsulaire, Aix-en-Provence, Édisud, 1970, 160 p. (BNF 34643860)

- (it) Giacomo Caputo, Il teatro romano di Sabratha e l'architettura teatrale africana, Rome, L'Erma di Bretschneider, 1959, 90 p.

- Jean Balty, « Notes de lecture de Il teatro di Sabratha e l'architettura teatrale africana de Ch. Giacomo Caputo », L'antiquité classique, t. 30, no 1, 1961, p. 323-327 (lire en ligne, consulté le 20 décembre 2016)

- Jean Balty, « Notes de lecture de Il teatro di Sabratha e l'architettura teatrale africana de Ch. Giacomo Caputo », L'antiquité classique, t. 30, no 1, 1961, p. 323-327 (lire en ligne, consulté le 20 décembre 2016)

- (it) Giacomo Guidi, « Il teatro romano di Sabratha », Africa Italiana, t. III, 1930, Bergame, Istituto italiano d'arti grafiche

- René Cagnat, « Notes de lecture sur Il teatro romano di Sabratha de Giacomo Guidi », Le Journal des savants, mai 1931, p. 193-199 (lire en ligne, consulté le 20 décembre 2016)

- René Cagnat, « Notes de lecture sur Il teatro romano di Sabratha de Giacomo Guidi », Le Journal des savants, mai 1931, p. 193-199 (lire en ligne, consulté le 20 décembre 2016)

- (en) Frank Sear, Roman théâtres : An architectural study, Oxford, Oxford University Press, 2006, 609 p. (ISBN 978-0-19-814469-4, lire en ligne)

- Claude Sintes, La Libye antique, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard Archéologie », 2004, 128 p. (ISBN 2-07-030207-5)

- Claude Sintes, Libye antique, un rêve de marbre, Paris, Imprimerie nationale, 2010, 280 p. (ISBN 978-2-7427-9349-5)

Lien externe

- Ressources relatives à l'architecture :