Traductions de Jane Austen

De nos jours, Traductions de Jane Austen est un sujet sur toutes les lèvres. Que ce soit en raison de sa pertinence dans la société actuelle, de son impact sur l'économie ou de son influence sur la culture, Traductions de Jane Austen a retenu l'attention d'un grand nombre de personnes à travers le monde. Depuis ses origines jusqu'à son évolution aujourd'hui, Traductions de Jane Austen a joué un rôle fondamental dans divers aspects de la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons en profondeur ce qu'est Traductions de Jane Austen, ses différentes ramifications et son importance dans le monde d'aujourd'hui. Grâce à une analyse détaillée, nous espérons faire la lumière sur ce sujet très pertinent et fournir une vue plus complète de Traductions de Jane Austen à nos lecteurs.

La traduction des six romans de Jane Austen s'est faite assez rapidement en français après leur parution originale en Grande-Bretagne, mais il a fallu attendre des années, voire le milieu du XIXe siècle, pour trouver des traductions en d'autres langues européennes, et même le XXe siècle en ce qui concerne les langues non européennes.

La première traduction (anonyme) a été une version française abrégée de Pride and Prejudice pour la Bibliothèque Britannique de Genève dès 1813, suivie par des éditions intégrales en 1821 et 1822. Les autres romans furent aussi traduits en français peu après leur parution : 1815 pour la traduction de Sense and Sensibility par Isabelle de Montolieu, 1816 pour celles de Mansfield Park et d'Emma. Les deux romans posthumes, Persuasion et Northanger Abbey, furent traduits, respectivement, en 1821 en 1824, alors que l'anonymat de l'auteur venait d'être levé. Il y eut ensuite, au cours du XIXe siècle, quelques traductions isolées en d'autres langues européennes : en allemand pour Persuasion (1822) et Pride and Prejudice (1830), en suédois pour Persuasion (1836) et Emma (1857), en portugais pour Persuasion (1847), en danois pour Sense and Sensibility (1855-1856). Mais c'est au cours du XXe siècle que se multiplient, d'abord en Europe puis un peu partout dans le monde, les traductions des œuvres de Jane Austen. Cependant, la distribution de ces ouvrages ne fut pas uniforme. C'est Pride and Prejudice qui bénéficie du plus grand nombre de traductions, Mansfield Park du moins grand nombre, les autres romans étant traduits de façon plus irrégulière. Et si Pride and Prejudice a bénéficié d'une traduction en japonais dès 1926 et Sense and Sensibility en turc entre 1946 et 1948, Jane Austen est restée longtemps mal connue dans les pays de l'Est : la première traduction en russe (une traduction de Pride and Prejudice) ne date que de 1967.

Considérée par les spécialistes de littérature anglaise comme un auteur de première importance qui a joué un rôle fondateur dans l’avènement du roman britannique moderne, la romancière ne bénéficie pas du même statut chez les non-anglophones n'y accédant le plus souvent qu'à travers des traductions dans des éditions « grand public » qui gomment les nuances de sa langue, édulcorent son style, voire ignorent la profondeur de sa réflexion. La raison est à chercher dans les modifications introduites par les premiers traducteurs qui n'ont pas hésité à y injecter du sentimentalisme et à en éliminer tout l'humour et l'ironie. La plupart des traductions la tirent ainsi vers la littérature morale et didactique ou en font un écrivain de romans sentimentaux pour un public plutôt féminin. Lecteurs et critiques littéraires ont eu de ce fait tendance à ranger l'œuvre de Jane Austen, non dans la « grande » littérature, mais dans la littérature sentimentale[1].

Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec la diffusion généralisée d'adaptations cinématographiques et télévisuelles que l'intérêt pour l'œuvre de Jane Austen s'est généralisé dans le grand public et s'est mondialisé. Bien qu'elles entretiennent le malentendu, puisqu'elles présentent un romantisme absent des romans sources, elles entraînent une accélération dans la parution de traductions nouvelles, parfois en « exploitation opportuniste » de leur succès, et dans un plus grand nombre de langues[2].

Traductions en français

Les romans de Jane Austen ont été très rapidement traduits en français, mais ces traductions les transforment en « romans sentimentaux français », ce qui est à l'origine du malentendu concernant la romancière anglaise[3] : ses ouvrages paraissant relever de la tradition sentimentale, on l'a longtemps considérée avec condescendance en France[4]. Au début du XXIe siècle encore sa réputation demeure brouillée dans le monde francophone[5].

Traductions du XIXe siècle

Lorsque la France rouvre ses frontières sous la Restauration, les romans de Jane Austen, comme d'autres œuvres étrangères, sont l'objet d'un engouement dû à la nouveauté durant le premier quart du XIXe siècle[6].

Les premières traductions

Dès 1813, paraît dans La Bibliothèque britannique, la traduction de larges extraits[7] de Pride and Prejudice. En 1815 paraissent dans les mêmes conditions de larges extraits de Mansfield Park [8].

En 1816 le roman est traduit intégralement par Henri Villemain sous le titre Le Parc de Mansfield, ou les Trois Cousines[9], traduction « drastiquement raccourcie » où le style de Jane Austen est très altéré, voire censuré[10]. La première traduction d'Emma, anonyme, sort en mars de la même année, à peine quelques mois après la parution en Angleterre sous le titre de La Nouvelle Emma ou les Caractères anglais du siècle[11], première traduction réellement « sensible au propos réaliste de Jane Austen »[12].

Les traductions d'Isabelle de Montolieu

Madame la baronne de Montolieu, une prolifique femme de lettres vaudoise[13] à l'imagination romantique et au style plein d'emphase et de sentimentalité, décide d'« enrichir » pour son public la trop sobre élégance du style de Jane Austen[14] lorsqu'elle traduit Sense and Sensibility en 1815.

Ainsi, elle « traduit librement »[15] Sense and Sensibility, ce « roman anglais un nouveau genre »[15], n'hésitant pas à ajouter des détails de son cru et à réécrire le dénouement. Raison et Sensibilité, ou les Deux Manières d'aimer[16] est un roman rempli de bons sentiments d'où sont gommés l'humour et l'ironie de l'œuvre originale[3]. Dès le titre, le roman de Jane Austen est réduit aux histoires d'amour et à l'opposition des deux sœurs[17].

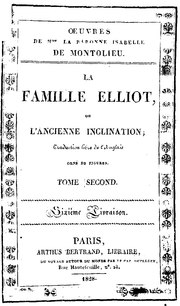

En 1821 Isabelle de Montolieu traduit tout aussi librement Persuasion[18]. Elle change le titre[19] en La Famille Elliot, ou l'Ancienne Inclination et ajoute, à son habitude, des éléments romanesques et de la sentimentalité. Mais sa préface[20] montre qu'elle est sensible à la façon dont la voix narratrice s'immisce dans la psychologie de l'héroïne. Elle a pris la mesure du rôle essentiel du discours indirect libre et de la subtilité de son emploi, ce qui permet de la considérer comme l'une des premières lectrices critiques de Jane Austen[21].

Les autres traductions du XIXe siècle

En 1823 sort à Paris la première traduction intégrale de Pride and Prejudice, par Eloïse Perks, titrée Orgueil et Prévention[22]. Une autre traduction, anonyme et plus conventionnelle, sort en Suisse[23] la même année[24]. Enfin, la première traduction de Northanger Abbey, par Mme Hyacinthe de Ferrière, parait en 1824[25], précédée de la traduction de la notice biographique de Henry Austen.

Jane Austen tombe ensuite complètement dans l'oubli pendant une cinquantaine d'années, comme bon nombre d'auteurs étrangers. Elle bénéficie d'un léger regain d'intérêt en 1882, lorsque Bentley sort une nouvelle édition anglaise de ses romans : Persuasion est alors traduit pour Hachette par Mme Letorsay[26]. Puis paraît en feuilleton en 1898 dans La Revue blanche une traduction de Northanger Abbey par Félix Fénéon, intitulée Catherine Morland[27], ouvrage[28] qui, malgré ses coupes et ses inexactitudes, peut être considéré comme la première véritable traduction française d'un roman de Jane Austen[29]. Elle sera fréquemment rééditée tout au long du XXe siècle, puisque Northanger Abbey ne sera traduit à nouveau qu'en 1980.

Enfin, une traduction relativement raccourcie[30] d'Emma par Pierre de Puligua parait en feuilleton (en soixante-cinq livraisons) dans le Journal des Débats politiques et littéraires en 1910[26].

Traductions du XXe siècle

Pratiquement toutes les traductions présentent, à des degrés divers, les mêmes défauts que les précédentes : élagage et approximations[31].

Jusqu'aux années 1970

Avant 1945, deux traductions seulement paraissent : en 1933 une traduction d'Emma par P. et É. de Saint Second[32], précédée, en 1932, des Cinq Filles de Mrs. Bennet[33]. Le titre, en mettant l'accent sur le personnage de Mrs Bennet inscrit cette traduction de Pride and Prejudice dans les ouvrages destinés par l'éditeur à attirer la clientèle féminine[34]. Cette traduction de Valentine Leconte et Charlotte Pressoir est fréquemment rééditée, mais sous le titre Orgueil et Préjugés. Pourtant, dès 1934, elle a été vivement critiquée[35], parce que des paragraphes entiers ne sont pas traduits et des expressions traduites de façon approximative.

Mais la littérature anglophone ayant été censurée dans les pays occupés pendant la guerre, l'année 1945 voit exploser les traductions :

- En Belgique paraissent trois traductions d'Eugène Rocart, Orgueil et Préjugés, Raison et Sensibilité et Emma ; Mansfield Park par Léonard Bercy ; Orgueil et Prévention par R. Shops et A.-V. Séverac. En 1946 paraît une traduction soignée d'Emma, par Sébastien Dulac[36].

- En France parait en 1945 une traduction très correcte de Persuasion par André Belamich[37] ; en 1946, deux d'Orgueil et Préjugés : une particulièrement fluide de Jean Privat[30] et une, abrégée et illustrée pour la jeunesse de Germaine Lalande ; en 1948, Marianne et Elinor par Jean Privat [38].

- En Suisse parait en 1947 L'Orgueil et le Préjugé par Jules Castier, une traduction précise et idiomatique[30], la première à être accompagnée d'une préface de niveau académique, signée par un spécialiste des études anglaises, Louis Cazamian[39]. Le Cœur et la Raison, par le même traducteur parait à Lausanne l'année suivante.

Mais ensuite et jusque dans les années 1970, il n'y aura plus que quelques traductions grand public de Pride and Prejudice[40], qui est déjà le roman de Jane Austen le plus traduit. Une adaptation très condensée par Luce Clarence parait ainsi chez Tallandier en 1954 dans la collection « Les Heures Bleues », aux côtés d'auteurs sentimentaux, et en 1977 dans la collection « Nostalgie ». Marabout Géant réédite la traduction d'Eugène Rocart en 1954 puis en 1962. En 1969, la « Sélection jeunesse » du Reader's Digest édite un condensé illustré du livre de Jane Austen, traduit par Gilberte Sollacaro[41].

(Re)découverte de Jane Austen

Dans le dernier quart du XXe siècle Christian Bourgois ajoute Jane Austen à son catalogue de littérature étrangère : il commence par des rééditions de traductions reconnues pour Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments et Persuasion ; puis propose des traductions nouvelles, pour Emma en 1979, Northanger Abbey en 1980 (par Josette Salesse-Lavergne), Mansfield Park en 1981 (par Denise Getzler), mettant ainsi les textes de Jane Austen à la portée d'un vaste public cultivé[42]. Les textes d'accompagnement et la qualité des nouvelles traductions vont progressivement transformer la réception de Jane Austen en France[43].

Mais ce sont les adaptations cinématographiques, à partir de 1996[N 1], qui ont vraiment révélé l'œuvre de Jane Austen au grand public, tout en entretenant le malentendu, puisqu'elles en présentent une vision romantique absente des romans sources[44]. Elles ont généré une vague de rééditions « opportunistes »[3] de traductions plus ou moins anciennes et qualités inégales dans diverses collections bon marché (10/18, Omnibus, Archipoche) et de rares traductions nouvelles[42] : Emma par Pierre Nordon pour Classiques de poche en 1997 et Orgueil et Préjugés par Béatrice Vierne aux Éditions du Rocher en 2001.

Les illustrations de premières de couverture des éditions de poche tournent toutes autour du thème de la jeune fille rêveuse et féminine, continuant à véhiculer l'image stéréotypée d'un auteur de « romans féminins » appartenant au genre sentimental[45], même si le paratexte tend de plus en plus à valoriser la qualité de l'œuvre pour mieux la faire connaître du public francophone[46]. Une certaine coupure demeure donc entre le grand public qui a accès à l'œuvre de Jane Austen par le biais des adaptations et de traductions plus ou moins fidèles, et ignore en général combien sa prose est difficile à traduire[31], et ceux qui ont la possibilité de l'apprécier en anglais.

Les traductions du XXIe siècle

L'édition des six romans de Jane Austen dans la Bibliothèque de la Pléiade est une forme de consécration et devrait permettre « de mieux faire connaître en France l'importance de cette novatrice, fondatrice du grand romanesque anglais et du roman européen moderne »[47], bien qu'il « ait fallu treize ans pour voir enfin le second volume sortir des limbes »[48]. Les traductions dans le volume sorti en 2000, L'Abbaye de Northanger, Le Cœur et la Raison et Orgueil et Préjugé, sont en général jugées « exactes, élégantes et plaisantes »[47] mais un peu trop « universitaires »[49]. Le deuxième volume[50] présente en 2013 les traductions de Mansfield Park (dont c'est seulement la quatrième traduction intégrale, et la première depuis 1980), Emma (qui bénéficie ainsi d'une huitième traduction depuis 1816) et Persuasion (dont c'est la cinquième traduction, en comptant celle d'Isabelle de Montolieu).

Des traductions nouvelles, plus fidèles au texte original et respectueuse de son découpage, paraissent aussi dans les collections de poche « classiques » : Pride and Prejudice en bénéficie de quatre : celles de Béatrice Vierne en 2001, de Pierre Goubert en 2007, de Laurent Bury fin 2009 et de Sophie Chiari en 2011. Ces ouvrages sont accompagnés en général d'un paratexte conséquent : préface, notes, notice, signées par des universitaires. En 2011 sort une nouvelle traduction de Persuasion en Folio classique, collection où Gallimard réédite aussi Le Cœur et la Raison et Mansfield Park (précédemment parus en Pléiade).

Bien que la popularité de Jane Austen en France soit liée pour beaucoup à l'image romantique véhiculée par les adaptations, il se confirme cependant qu'on la considère maintenant comme un écrivain majeur[51] : elle fait depuis le début du XXIe siècle l'objet d'un nombre significatif de mémoires ou de thèses et les traductions les plus récentes s'attachent à mieux rendre son ironie, l'acuité de son style et la finesse de ses observations[51].

Traductions dans les autres langues européennes

Dans son recensement de l'ensemble des traductions de Jane Austen, ouvrage dont la première édition remonte à 1982[52], David Gilson constate que la date de première parution d'une traduction, le choix et le nombre des romans traduits sont très variables selon les pays. Ainsi, au XIXe siècle, il n'existe des traductions qu'en trois langues en plus du français : en allemand pour Persuasion (1822) et Pride and Prejudice (1830), en suédois pour Persuasion (1836) et Emma (1957-1958) et en danois, en 1855-1856, pour Sense and Sensibility[53]. Mais on la lisait aussi en version originale[N 2], voire en français[54]. Le premier traducteur allemand et le premier traducteur danois étant eux-mêmes des écrivains[54], leur goût personnel a pu influencer leur choix.

Traductions dans les langues germaniques

Traductions en allemand

Jane Austen ne suscite que peu d'intérêt en Allemagne avant 1948, alors que Walter Scott est particulièrement apprécié. Ensuite, pendant la durée de la partition (1949-1990), la réception de son œuvre est différente en RDA, où l'on souligne volontiers son réalisme et son ironie envers une société de classe « capitaliste », et en RFA, où l'on s'intéresse plus à ses qualités littéraires « intemporelles »[55]. Depuis la réunification, elle bénéficie d'un statut proche de celui qu'elle connait en Grande-Bretagne[56]. Cependant, la plupart des traductions et les comptes rendus de ces traductions la rangent parmi les romancières romantiques[57].

Premières traductions

Le premier roman traduit est Persuasion, en 1822, par l'écrivain Wilhelm Adolf Linau, sous le titre Anna : Ein Familiengemöhlde (Anna : portrait d'une famille). Puis Pride and Prejudice bénéficie d'une première traduction en 1830, titrée Stolz und Vorurtheil ; la traductrice, Louise Marezoll, ne s'intéresse qu'à l'histoire d'amour : les sentiments sont intensifiés, l'ironie disparaît[58]. Ces deux traductions ne seront pas rééditées, et il n'y a pas d'autre traduction d'œuvres de Jane Austen au XIXe siècle[59]. Mais, entre 1864 et 1877, Bernhard Tauchnitz publie à Leipzig les six romans de Jane Austen : Sense and Sensibility (1864), Mansfield Park (1867), Pride and Prejudice (1870), Northanger Abbey et Persuasion (1871), Emma (1877)[58].

La traduction suivante paraît en 1939, à Berlin. Dans cette traduction-adaptation titrée Elisabeth und Darcy, la traductrice (Karin von Schwab) tente d'actualiser le roman et use d'un langage plutôt familier[60]. Après la guerre, cependant, les Allemands sont en demande d'auteurs étrangers. Alors les traductions, faites à la va-vite, imprimées sur mauvais papier, se multiplient. Ainsi, en 1948, paraissent à Cologne, qui se trouve dans la zone occupée par les Britanniques, trois traductions de Margarethe Rauchenberger : Stolz und Vorurtheil, Anne Elliot et Die Abtei von Northanger, cette dernière préfacée par Daphne du Maurier.

1949-1990

La partition de l'Allemagne en 1949, va entraîner un traitement différent de l'œuvre austenienne dans les deux Allemagnes.

En RDA, on considère le réalisme du XIXe siècle comme une sorte de préfiguration de la prose communiste, et l'émancipation de la femme attire l'intérêt sur les œuvres des romancières, ce qui est plutôt favorable à Jane Austen, que Georg Lukács, dans son essai Le Roman historique, fait entrer parmi les auteurs du roman réaliste classique du XIXe siècle, en compagnie de Walter Scott, de Balzac et de Tolstoï[61]. Mais le filtre de la censure et la pénurie de papier entraînent des éditions plus rares et tirées à un plus petit nombre d'exemplaires qu'à l'Ouest[62] : en 1965, Stolz und Vorurteil (« Orgueil et préjugé ») par Werner Beyer, est édité à Leipzig et Emma, dans la traduction de Horst Höckendorf l'est à Berlin et Weimar ; en 1972, la traduction de Sense and Sensibility (Gefühl und Verstand) par Erika Gröger paraît à Berlin et Weimar ; en 1980 paraît Die Abtei von Northanger de Christiane Agricola à Leipzig ; en 1989 sort Mansfield Park par Margit Meyer à Berlin et Weimar.

Ces traductions maintes fois rééditées ne sont généralement pas diffusées en RFA[63]. Font exception celles de Werner Beyer et d'Erika Gröger, reprises en 1980 pour la première et 1982 pour la seconde par Fischer Verlag, gros éditeur de Francfort-sur-le-Main, et la traduction de Christiane Agricola, éditée par VMA-Verlag l'année même de sa sortie à l'Est[63].

En RFA s'applique la loi du marché, contrairement à l'Allemagne de l'Est où les traductions sont planifiées[64] : ainsi, la traduction de Pride and Prejudice parue en 1951, et celle d'Emma parue en 1961, ne seront pas rééditées. La popularité de Jane Austen a pour point de départ le succès de Stolz und Vorurteil de Ursula et Christian Grawe, paru en 1977 chez Reclam-Verlag, un éditeur de Stuttgart[63] qui leur confie ensuite la traduction de l'intégralité des romans de Jane Austen. Toutes ces traductions, qui s'échelonnent le long des années 1980, sont de qualité et bénéficient d'un important apparat critique (notes et postface) de Christian Grawe[63]. Pour Northanger Abbey, en 1981, les Grawe préfèrent le titre Der Kloster von Northanger (« Le monastère de Northanger »). Leur traduction d'Emma paraît en 1980, celle de Persuasion (Überredung) en 1983, celle de Mansfield Park, la première de ce roman en allemand, en 1984.

Après la réunification

Les maisons d'édition de l'Est ferment ou sont privatisées, mais la popularité de Jane Austen continue de croître[65] : se succèdent nouvelles traductions et rééditions des traductions originaires de l'Est comme de l'Ouest, dans toutes sortes de formats et de prix. Le succès des adaptations des années 1995-1996 en est la raison essentielle, ce sont d'ailleurs Sense and Sensibility, puis Pride and Prejudice et Emma qui bénéficient du plus grand nombre de nouvelles éditions[65].

Ainsi, 1997 voit paraître à Munich le premier opus d'une nouvelle série de traductions en édition de poche, qui débute avec la traduction de Pride and Prejudice par Helga Schulz, qui traduira progressivement d'autres romans pour le même éditeur : Sense and Sensibility en 2000, Mansfield Park en 2002, Emma en 2013. Sabine Roth, qui traduit Persuasion en 2010, choisit un titre plus développé Anne Elliot oder die Kraft der Überredung (« Anne Elliot ou le pouvoir de la persuasion »).

Traduction en allemand suisse

En Suisse alémanique aussi paraissent des traductions de Jane Austen depuis le milieu du XXe siècle[N 3]. Outre la traduction de Pride and Prejudice (Stolz und Vorteil) par Ilse Krämer en 1948, on peut noter Emma traduit par Ilse Leisi, paru à Zurich, chez Manesse Verlag en 1981, suivie de celle de Sense and Sensibility (Vernunft und Gefühl), par Ruth Schirmer en 1984. Plus récemment Andrea Ott traduit pour Manesse Verlag Pride and Prejudice en 2003, Sense and Sensibility en 2005, Northanger Abbey en 2008.

Traductions en danois

La situation du Danemark pendant les guerres napoléoniennes[N 4] explique le peu d'intérêt des Danois pour la littérature britannique en général, la référence culturelle des Danois cultivés étant alors la culture allemande[66].

Avant les années 1990

Ainsi, le seul roman de Jane Austen paru en danois au XIXe siècle est la traduction de Sense and Sensibility par Carl Karup, titrée Forstand og hjerte (« Compréhension et cœur »)[67], parue en 1855-1856 et jamais rééditée. La première traduction de Pride and Prejudice (Stolthed og fordom) date de 1928-1930. La traductrice, Ebba Brusendorff, se veut fidèle à l'original, mais condense, résume, voire supprime des passages[68].

Mais la libération du Danemark en par les troupes de Montgomery, donne naissance à une forte vague d'anglophilie[69]. La traduction de romans britanniques connait alors une inflation sans précédent, avec une déférence particulière envers les grands auteurs, dont Jane Austen fait partie. L'exemple le plus évident de cette dévotion est la traduction d'Emma par Johanne Kastor Hansen (1879-1974) en 1958 : la traductrice traduit le texte de façon si littérale qu'elle en arrive à le dénaturer[70]. La nouvelle traduction de Pride and Prejudice par Lilian Plon en 1952, dans un danois vif et naturel, loin de la langue compassée des traductions précédentes, est plus réussie[71]. Pour l'universitaire danois Peter Mortensen elle « arrive à saisir la modernité durable de la langue d'Austen » et son Stolthed og fordom « reste la version danoise de référence du roman le plus aimé de Jane Austen »[71].

Paraissent ensuite, au milieu des années 1970, au moment de l'émergence du féminisme au Danemark, les traductions des cinq autres romans[72] : en 1974, traduction de Sense and Sensibility, sous le titre Fornuft og følelse (« Raison et sensibilité »), par Eva Hemmer Hansen[N 5] et traduction de Mansfield Park par Johanne Kastor Hansen ; en 1975, traduction de Persuasion par Eva Hemmer Hansen[N 6] et de Northanger Abbey (Catherine : Northanger abbedi) par Louise Pihl, qui, en 1978, traduit aussi Emma.

Le tournant des années 1990

Dans les années 1995-1999, la vague d’austenmania provoquée par la sortie de quatre versions filmées[75], à tendances romantiques et sentimentales[76], Sense and Sensibility, Persuasion, Emma, Mansfield Park, toutes présentées en versions originales dans les principaux cinémas danois, entraîne la réédition répétée des traductions existantes. L'éditeur Lindhardt & Ringhof profite alors de l'engouement du grand public pour publier les traductions existantes de Sense and Sensibility, Persuasion et Emma dans des éditions populaires et bon marché, à destination d'un public jeune, majoritairement féminin, avec, en première de couverture, la photo des acteurs[75].

Certains intellectuels s'inquiètent de l'envahissement du Danemark par une culture anglo-saxonne omniprésente, craignant la perte de son identité culturelle[73]. Mais les traductions d'Eva Hemmer Hansen, en particulier, fidèles dans le fond mais écrites dans un danois résolument moderne, sont un exemple de résistance à l'invasion des anglicismes et de la culture américaine[77]. Et même si on lit Jane Austen en anglais au Danemark, on continue à la traduire en danois : ainsi paraissent chez Lindhardt & Ringhof de nouvelles traductions de Pride and Prejudice en 2006[78] et d'Emma en 2013[79].

Traductions en néerlandais

Jusqu'en 1980

Les traductions sont quasi inexistantes avant le milieu du XXe siècle, tant aux Pays-Bas où Jane Austen peut être lue en français, voire en anglais par la classe cultivée, qu'en Belgique néerlandophone, dont les élites parlent français[N 7].

La première traduction est celle de Sense and Sensibility en 1922, par Hillegonde van Uildriks, sous le titre inversé Gevoel en verstand (« Sentiment et bon sens ») ; les traductions suivantes porteront divers titres : Meisjeshoofd en meisjeshart (« Tête d'une fille et cœur d'une fille ») en 1954, Rede en gevoel (« Raison et sentiment ») en 1971, Verstand en onverstand (« Bon sens et irréflexion ») en 1982, Verstand en gevoel (« Esprit et sentiment ») en 1994, ce qui peut indiquer dans quel sens s'oriente la traduction[80].

C'est ensuite le tour de Pride and Prejudice, publié en Belgique en 1946, traduit littéralement Trots en vooroordeel par Frans Verachtert, puis celui d'Emma en 1949 par Johan Antoon Schröeder, publié conjointement à Amsterdam et Anvers[81]. Une autre traduction de Pride and Prejudice paraît en 1964, au titre plus thématique et réducteur : De gezusters Bennet (« Les sœurs Bennet »)[80].

Persuasion est finalement traduit en 1953, sous le titre Het late inzicht (« Le discernement tardif ») ; Northanger Abbey devient en 1956 Heldin op hol (« Héroïne incontrôlable »). Le paratexte insiste sur l'humour de Jane Austen, son sens aigu de l'observation et son art du dialogue, mais comme elle n'est pas étudiée dans le cursus universitaire aux Pays-Bas, contrairement à Samuel Richardson, son œuvre reste relativement méconnue[82], même si une Jane Austen Society (Het Jane Austen Gezelschap) est créée en 1976.

Après 1980

Après 1980, l'intérêt pour Jane Austen augmente de façon significative : pas moins de douze traductions nouvelles et vingt-et-une rééditions entre 1980 et 2000[83].

Emma, le roman de Jane Austen le plus populaire aux Pays-Bas, considéré par les spécialistes comme son chef-d'œuvre, bénéficie de rééditions de la traduction de 1949[84] et de nouvelles traductions, avec, parfois, des notes explicatives, une postface, une présentation de l'auteur dans le contexte, comme pour l'Emma de Carolien Polderman-de Vries (1980)[83]. En 1996, pas moins de quatre traductions d'Emma sont disponibles, dont deux nouvelles visiblement liées à la sortie du film Emma, l'entremetteuse[85], car Jane Austen est devenue un « produit commercial »[86].

Dans les années 1980 les éditions Spectrum éditent de nouvelles traductions de tous les romans (sauf Northanger Abbey), à la fois en éditions reliées et en livres de poche. Outre l'Emma de Carolien Polderman-de Vries, Het Spectrum édite les quatre traductions de W. A. Dorsman-Vos : celle de Pride and Prejudice en 1980 (sous le titre Waan en eigenwaan, « Malentendu et vanité »), de Sense and Sensibility en 1982 (titré Verstand en onverstand, « Raison et déraison »), de Mansfield Park en 1984 et de Persuasion (Overreding en overtuiging) en 1987[N 8].

Les éditions Boek Wert présentent de nouvelles traductions dans les années 1990. Elke Meiborg traduit Sense and Sensibility, sous le titre désormais fixé de Verstand en gevoel (« Raison et sentiment ») en 1994, Persuasion (titré Overtuiging, « Conviction ») en 1996 et Pride and Prejudice (Troots en vooroordeel) en 1997 et Ben Zuidema, Mansfield Park en 1997. La même année Sophie Brinkman et Maarten Spierdjik présentent la deuxième traduction de Northanger Abbey en néerlandais, qu'elles intitulent Catherine[80]. Ces traductions s'adressent plutôt à un public populaire amené à l'œuvre austenienne par la télévision et le cinéma[86], et qui ne lit pas Jane Austen en anglais[85].

Traductions dans les pays scandinaves

Traductions en suédois

Au XIXe siècle

Les seuls romans de Jane Austen traduits en suédois au XIXe siècle sont Persuasion, en 1836, sous le titre Familjen Elliot. Skildringar af engelska karakterer (« Famille Elliot, description de caractères anglais »), par Emilia Westdahl, suivi d'une traduction anonyme d'Emma, parue en 1857-1858 sous le titre Emma, eller talangen att uppgöra partier för sina vänner (« Emma, ou le talent d'arranger des mariages pour ses amies »). Si le premier ouvrage est visiblement une traduction de La Famille Elliot, ou l'Ancienne Inclination d'Isabelle de Montolieu[87], Emma est une traduction relativement fidèle de l'original, malgré des omissions et des raccourcis qui font d'Emma Woodhouse une héroïne conventionnelle et de Mr Knighkley un mentor traditionnel. En Suède où l'on connaît les « dames-écrivains anglaises » (engelsk författarinnerroman) depuis au moins 1772[88], on apprécie le côté moralisant d'Eliza Haywood ou de Maria Edgeworth dont les œuvres paraissent propres à préparer les jeunes filles à devenir de bonnes épouses[89], et les traductions s'efforcent de conformer Jane Austen à cette conception.

Alors que les romanciers anglais, en particulier Charles Dickens et Thackeray, sont très appréciés, vers le milieu du siècle on commence à reprocher aux romancières (à part Charlotte Brontë), un manque d'intensité dramatique et une propension au sentimentalisme, traitant leurs ouvrages de thévattensromaner (romans-thé à l'eau)[89], et il faudra attendre 1920 pour voir traduit un autre roman de Jane Austen[90].

Depuis le XXe siècle

C'est en 1920 que débute la traduction intégrale de Jane Austen en suédois, en commençant par Pride and Prejudice. Stolthet och fördom par Carl Axel Ringenson est publié par le grand éditeur Bonniers, qui continuera à publier les traductions suivantes[91]. Révisé en 1946 par Gösta Olzon, précédé d'une nouvelle préface, il sort chez l'éditeur d'ouvrages classiques Forumbiblioteket et est régulièrement réédité[92].

D'autres romans suivront le même processus, une traduction suivie de nombreuses rééditions : en 1954, une nouvelle traduction de Persuasion par Jane Lundblad (1905-1986), titrée Övertalning ; en 1956, une traduction d'Emma par Sonja Bergvall, elle aussi parue chez Forumbiblioteket en deux volumes, puis chez Månpocket en 1997 ; en 1959, la première traduction de Sense and Sensibility (Förnuft och känsla) par Marie-Louise Elliott, avec une postface de Jane Lundblad qui souligne que c'est une œuvre de jeunesse. Mais Northanger Abbey et Mansfield Park ne seront pas traduits avant les années 1990[91]. La traduction de Northanger Abbey par Rose-Marie Nielsen en 1993 et celle de Mansfield Park par Maria Ekman en 1997, de même que les nombreuses rééditions de la fin des années 1990, profitent visiblement de la popularité générée par l'avalanche d'adaptations visibles en salles et sur le petit écran (en VOST) à partir de ces années-là[91]. L'éditeur de livres de poche Månpocket, qui a publié Stolthet och fördom en 1996, Emma en 1997, Northanger Abbey en 2001, reconnaît que Jane Austen se vend bien[93]. Mais la traduction la plus éditée (celle de Pride and Prejudice) l'est deux fois moins que Jane Eyre, et cinq fois moins que, forcément, Gösta Berlings saga (La Légende de Gösta Berling) de Selma Lagerlöf[93].

Les traductions les plus récentes s'efforcent de rendre l'ironie de Jane Austen et sont, en général, accompagnées d'un commentaire. Ainsi, la réédition de 2002 de Northanger Abbey est accompagnée d'une postface de Lisbeth Larsson, professeur d'études de genre en littérature à l'université de Göteborg. Une nouvelle traduction d'Emma par Rose-Marie Nielsen paraît en 2010 chez Bonniers, rééditée en 2011 et 2012. Quant à Pride and Prejudice (Stolthet och fördom), il bénéficie en 2011 d'une nouvelle traduction qui vaut à sa traductrice, Gun-Britt Sundström, le prix de la traduction (Årets översättning) 2011[94].

Cependant le monde universitaire, malgré l'existence d'une critique féministe, garde certains stéréotypes concernant les femmes de lettres et la notion de « roman féminin ». On classe encore parfois Jane Austen parmi les écrivains de l'époque victorienne[95]. Quoique considérée comme un auteur « classique », elle est aussi associée au genre littéraire populaire de la romance, à une « littérature Harlequin de haut niveau »[96]. D'ailleurs, en 2008, une traduction de Persuasion, par Eva Wennbaum, est sorti à Stockholm chez Harlequin Classics[97].

Traductions en norvégien

La Norvège est un pays jeune, indépendant depuis 1905, après avoir été soumis pendant des siècles au Danemark, puis à la Suède en 1815. Mais, pays de marine marchande, elle a toujours été tournée vers le Royaume-Uni et la France quand le Danemark regardait vers l'Allemagne[98]. Cependant Jane Austen y semble inconnue au XIXe siècle : elle n'est même pas citée dans les encyclopédies. Il existe pourtant une traduction de Persuasion[99] parue en feuilleton quotidien de à janvier 1812 dans le journal du matin Morgenbladet[N 9]. Mais le titre, Familien Elliot, suggère qu'il s'agit d'une traduction originale de La Famille Elliot d'Isabelle de Montolieu, qui s'appuie sur celle parue en Suède en 1836. Cette traduction n'a pas été reprise en volume et il est possible qu'elle soit liée à la publication de A Memoir of Jane Austen l'année précédente[100].

Jusqu'en 1996

Il n'y a pas d'autre traduction jusqu'en 1930, date d'une première traduction de Pride and Prejudice titrée Elizabeth og hennes søstre (« Elizabeth et ses sœurs »). La préface de ce beau livre richement illustré (par des gravures de C. E. Brock) présente le roman comme le meilleur livre jamais écrit pour des jeunes filles, par une jeune femme de vingt-deux ans. Cette image de Jane Austen écrivant ses chefs-d'œuvre dans sa jeunesse persiste encore en Norvège[101]. C'est une traduction abrégée, simplifiée, édulcorée, avec de nombreux passages censurés, qui tend à réduire les émotions des personnages[102].

Les traductions suivantes seront de moins en moins tronquées. Celle de 1947 reprend le bon titre (Stolthet og fordom signifie « orgueil et préjugé »), mais contient des erreurs et des contre-sens. En outre, le vocabulaire est plus violent, moins nuancé que dans l'original : ainsi, quand Bingley trouve Elizabeth « very agreeable », la traductrice la dit « forbannet hyggelig!! » (sacrément jolie)[102]. Celle parue en 1970, toujours disponible[103], est une réécriture approximative qui gomme tout l'humour et l'ironie de l'original[103], même si certains dialogues sont très bien rendus[103]. C'est pourtant la traduction la plus connue, bénéficiant d'une cinquième impression en 2000, avec une photographie tirée de l'adaptation de 1995 en première de couverture[104]. Une traduction intégrale, paraît enfin en 2003, celle de Merete Alfen.

Vers une certaine reconnaissance

En 1994, l'éditeur Aschhoug commande à Merete Alfen la traduction de tous les romans de Jane Austen, sauf Northanger Abbey. Ainsi parurent, en 1996, Emma, en 1997, Fornuft og følelse (« Raison et sentiment »), en 1998, Overtalelse (« Persuasion »), en 2000, Mansfield Park et en 2003 Stolthed og fordom (« Orgueil et préjugé »)[105]. Extrêmement fidèles, ces traductions utilisent cependant des archaïsmes, qui donnent une langue plus datée que l'anglais standard de Jane Austen, parce que le norvégien a beaucoup plus changé que l'anglais en deux siècles. À l'époque de Jane Austen on parlait danois en Norvège, et même Ibsen écrit dans une langue plus proche du danois que du norvégien actuel. Ces traductions participent ainsi à la nostalgie qui alimente l'« industrie austenienne »[106].

Au début du XXe siècle Jane Austen est considérée par les historiens de la littérature avec une certaine misogynie. En 1905, Just Bing, qui la place dans son chapitre consacré au Romantisme, analysant Mansfield Park, admire les « petites » intrigues de ses « petits » romans, les femmes, selon lui, ne pouvant créer que de « petits » chefs-d'œuvre[107]. Dans les années 1970, on reconnaît son importance dans la littérature de la Régence anglaise, mais une place limitée par sa condition de femme. Mais avec la vague de féminisme des années 1970, les études sur la littérature féminine se multiplient et les thèses de doctorat augmentent, en partie avec une approche féministe[108].

Les adaptations ont joué un rôle essentiel dans l'intérêt nouveau porté à Jane Austen, d'autant que la publication des traductions nouvelles coïncidait avec leur passage sur les écrans. Les films passent en version originale en Norvège et la popularité de la mini-série de la BBC fut extraordinaire, suivie de peu par celle du film d'Ang Lee[109]. Pourtant, son image est ambivalente : louée pour son esprit et son ironie, la langue de ses romans « intemporels », elle est encore parfois présentée comme une femme de l'époque victorienne, une vieille-fille de la gentry, auteur de romances[110].

Traductions en finnois

La Finlande est un pays avec deux langues officielles, le finnois et le suédois (parlé par environ 5 % de la population) qui fut longtemps la langue des lecteurs cultivés[111]. Jusque dans les années 1950 la littérature anglophone est peu connue, la Finlande étant plutôt tournée vers la Suède et les pays de langue germanique, tandis que les intellectuels se tournaient vers la France. En outre, au XIXe siècle la littérature en finnois privilégie l'image du paysan et de la femme forte, maternelle et protectrice, véhiculant une certaine méfiance à l'égard des personnages appartenant aux classes supérieures. Les textes traduits sont d'abord des textes religieux et didactiques, plus quelques grands auteurs comme Shakespeare, Dickens, Tolstoï ou Dostoïevski[112].

Les premières traductions

Une première traduction de Pride and Prejudice parait en 1922 sous le titre Ylpeys ja ennakkoluulo[113]. Sur la première de couverture, illustrée par la demande en mariage de Darcy, le nom de l'auteur est pratiquement invisible et l'avertissement fait allusion à l'admiration de Disraeli pour Jane Austen, allusion reprise dans la plupart des présentations des traductions suivantes[114]. Les notes et l'introduction présentent aux lectrices potentielles Jane Austen comme une aimable femme d'intérieur, « une vraie femme jusqu'au bout des doigts »[115].

Le roman bénéficie d'une nouvelle traduction en 1947, avec des illustrations de C. E. Brock. Suivent, entre 1950 et 1954, les traductions de tous les autres romans, faites par des professionnels, parfois écrivains eux-mêmes, comme Eila Pennanen, la traductrice de Northanger Abbey[116] : Emma, traduit en 1950 par Aune Brotherus, dans la collection Maailman suurromaaneja (les grands romans du monde) ; Persuasion, traduit en 1951 Viisasteleva sydän (« Cœur capricieux ») par Kristiina Kivivuiri ; Sense and Sensibility traduit Järki ja tunteet par Aune Brotherus en 1952, suivi en 1953, de Neito vanhassa linnassa (« La jeune fille dans le vieux château »), par Eila Pennanen, tous deux dans la collection Maailman suurromaaneja ; enfin, Mansfield Park, traduit en 1954 par A. R. Koskimies sous le titre Kasvattitytön tarina (« Histoire d'une jeune fille en famille d'accueil »).

Tous ces romans sont parus chez le premier éditeur de livres finlandais, WSOY, sauf la traduction de Mansfield Park, publiée par Karisto, spécialisé à l'époque dans la traduction de fictions européennes moins connues. Les traductions véhiculent encore des clichés, tant par les illustrations de couverture que les explications sur les rabats : ce sont de romantiques histoires d'amour du bon vieux temps, écrites par une jeune femme aimable, féminine, intelligente et pleine d'esprit, morte jeune et n'ayant connu la célébrité qu'après sa mort[114]. Il faudra attendre l'édition révisée de Mansfield Park, en 1970, pour en avoir une présentation plus conforme à la réalité.

À une époque où les classes sociales qui pouvaient, en Finlande, être comparées à la landed gentry parlaient suédois[117], les traducteurs en finnois ont cherché dans leur culture des équivalents à des termes comme estate (domaine, propriété), traduit maatila (ferme) : du coup, les personnages de Jane Austen semblent appartenir à une petite bourgeoisie campagnarde, et l'univers austénien paraît étrange quand l'idéologie dominante est la démocratie égalitaire[118]. De même, les traductions échouent à rendre l'ironie, peu familière aux Finlandais[119], réduisant les romans de Jane Austen à de pâles romans d'amour romantiques[115].

Après les années 1970

Ce sont les adaptations qui ont finalement rendu Jane Austen plus familière au grand public[120]. La plupart des versions télévisées ont été vues sur Channel 1, la chaîne publique culturelle, à partir de la mini-série de 1967[120]. Dans la même période paraissent plusieurs articles de fond. En 1987, Erkki Toivanen situe Jane Austen dans la petite gentry cultivée, la présente comme un auteur du siècle des Lumières, et une pionnière du roman psychologique[121] ; en 1992 la critique féministe Ovaska voit dans Northanger Abbey moins une parodie des romans gothiques qu'une critique puissante de la société de l'auteur[122], et en 2003 Kyösti Niemelä présente ce même ouvrage comme un roman d'apprentissage[123].

L'intérêt explose brusquement en 1996, avec la sortie groupée de la série de la BBC et des films : celui d'Ang Lee, les divers Emma (incluant Clueless), et Persuasion, entraînant la parution de nombreux articles qui corrigent nombre de poncifs et d'idées fausses sur Jane Austen[124]. Ces adaptations permettent à Diana Webster, maitre de conférences à l'université d'Helsinki, d'expliquer comment un auteur placé, dans les librairies, entre Angélique et Barbara Cartland, peut être un classique de la littérature, alors que « les traductions en finnois ne lui rendent pas justice et que les adaptations sont un plaisir pour les yeux plus que pour l'esprit »[119].

Mais cet intérêt faiblit ensuite, puisque, depuis 2003[N 10], aucune traduction des grands romans de Jane Austen n'est rééditée[111]. Cependant, paraît en 2005 une biographie de Jane Austen grand-public, celle de Carol Shields[125] et en 2007 la première traduction de textes tirés des Juvenilia[126].

Traductions dans les pays du Sud

Traductions en italien

En Italie, les maisons d'édition ne se sont pas intéressées à Jane Austen avant 1932, date de la première traduction de Pride and Prejudice par Giulio Caprin[127]. Les critiques littéraires, qui en ont une vision contradictoire, la comparent toujours à des auteurs italiens. Ainsi, pour Giulio Caprin, elle est une « naïve petite Goldoni » et pour Mario Praz, une romancière que son écriture précise, son style « notarial », sa retenue, rapprochent de Manzoni[128]. En revanche, le critique littéraire et traducteur Carlo Izzo préfère la comparer au divin Arioste, car, pour lui, elle a porté le roman « domestique » à un tel niveau de perfection structurelle et formelle qu'après elle rien d'autre n'était possible à part le roman victorien[129]. Et Beatrice Battaglia, de l'université de Bologne, qui a analysé ses méthodes stylistiques et son art de la parodie dès 1970, la présente dans son introduction à une édition de 2005 des trois romans de la maturité (Mansfield Park, Orgoglio e prejiudizio, Emma) comme l'inventeur du roman moderne[130]. Dans les années 2000 pourtant, les préfaces des éditions grand-public véhiculent encore l'idée que tout a déjà été définitivement dit sur Jane Austen[129].

À partir de 1945 tous ses romans font l'objet de nombreuses traductions en italien chez divers éditeurs, les plus traduits étant Pride and Prejudice[131], suivi d'Emma et de Sense and Sensibility. Mais les traducteurs (essentiellement des traductrices), pas toujours très au fait des règles en usage dans la gentry à l'époque de la Régence, transforment souvent les textes originaux en fictions romantiques à la Barbara Cartland ou en « merveilleuses comédies sentimentales »[132]. En outre, leurs traductions sont souvent peu satisfaisantes en termes de style et de langue[133].

Orgoglio e pregiudizio

À la différence des traductions en français, toutes les traductions de Pride and Prejudice portent le même titre en italien : Orgoglio e pregiudizio, sauf la première, celle de Giulio Caprin (1880-1958) en 1932, titrée Orgoglio e prevenzione. Fréquemment rééditée[134], elle reste la meilleure des traductions : il était lui-même écrivain, critique littéraire, à l'occasion pamphlétaire, grand connaisseur des comédies de Goldoni[133].

En 1945 celle d'Itala Castellini et Natalia Rosi est éditée dans la collection « Zodiaco no 2 ». Il n'y en a pas de nouvelle jusqu'à celle de Maria-Luisa Agosti-Castellani en 1952[134]. En 1957 paraît celle de Liliana Silvastri (à Milan), en 1966 celle d'Igninia Dina (à Florence)[135] ; 1968 en voit paraître deux chez le même éditeur, Fratelli Fabbri, dans des lignes éditoriales très différentes : celle de Maria Pia Balboni, dans la collection « I grandi della letteratura », et la réédition dans la collection « I Darling, no 2 » de celle de Rosa Pino, parue en 1959 dans la Collana per signorinette, une collection de « livres délicieux » pour jeunes filles[136].

À partir des années 1980, les traductions nouvelles se succèdent régulièrement, chez de multiples éditeurs, mais elles ont en général beaucoup de défauts : précipitation, imprécision du vocabulaire et des temps, archaïsmes, anglicismes, redondances. Outre celle d'Isa Maranesi, parue en 1980 dans la collection « I grandi libri Garzanti », sortent, en 1994 celle de Stefania Censi, pour Collezione classici ; en 1996 celle de Susanna Basso dans la collection « Classici Classici » des éditions Frassinelli ; en 2004 celle de Barbara Placido (Biblioteca di repubblica), en 2006 celle de Cecilia Montonati, dans la collection « Biblioteca Ideale Giunti », en 2013 celle de Claudia Manzolelli[137].

En outre une adaptation en cinq épisodes avec Virna Lisi et Franco Volpi est tournée pour les débuts de la RAI en 1957, et un audiolivre lu par Paola Cortellesi est paru en 2009 (version intégrale, Emons Audiolibri).

Sense and Sensibility

Comme en d'autres langues le titre original a d'abord été diversement traduit. Ragione e sentimento, le titre choisi par Berto Minozzi (à Milan, chez Cavallotti) en 1951 est le plus utilisé, mais on trouve Sensibilità e buon senso en 1945 pour la première traduction par Evelina Levi (à Rome, chez Astrea), qui choisit d'inverser les termes[136], L'eterno contrasto pour l'édition abrégée de Rosanna Sorani en 1969[136], dans la Collana per signorinette, Elinor e Marianne pour la traduction d'Enrica Ciocia Castellani, en 1957 à Turin, Sensibile amore pour l'édition établie par Valentina Bianconcini, à Bologne en 1961, toutes traductions antérieures à la parution du film d'Ang Lee, sorti en Italie en avec le titre Ragione e sentimento[139], qui s'impose désormais.

Deux traductions sont titrées Senno e sensibilità, celle de Beatrice Boffito Serra, en 1961 à Milan, pour la Biblioteca Universale Rizzoli, mais rééditée en 1996 sous le titre Ragione e sentimento[134] et celle présentée et établie en 1995 par Pietro Meneghelli, à Rome pour la Biblioteca economica Newton[140].

Les autres traductions (et les rééditions) portent toutes le titre qui fait désormais consensus : celle de 1991 (présentée par Malcolm Skey et introduite par Sandra Petrignani) ; celle de Stefania Censi en 1996 ; celle de Luca Lamberti et celle de Monica Luciano (accompagnée de la traduction du texte de Virginia Woolf) en 2010 ; celle de Renato Chiaro en 2011 ; celle de Franca Severini en 2012.

Les autres romans

- Emma est traduit en 1945 par Mario Casalino, traducteur plein d'aisance mais peu rigoureux[136], qui n'hésite pas à ajouter des détails de son cru[133]. La traduction de Mario Praz qui parait en 1965 dans la collection « Garzanti Per Tutti » des Ateliers graphiques Garzanti est plus fidèle, mais sa langue manque de naturel[133] ; en 1968 celle de Dante Virgili est titrée La familiglia Woodhouse ; en 1996 sont éditées une traduction de Sandra Petrignani chez Theora, et une de Pietro Meneghelli ; en 2002 les éditions Mondadori présentent la traduction d'Emma par Anna Luisa Zazo dans la collection « Oscar Classici » dont le défaut principal est de tellement calquer la syntaxe anglaise que la traduction en est compassée[141] ; en 2009 paraît une traduction de Giorgio Borroni chez Barbèra.

- La première traduction de Persuasion, due à Mario Casalino[136], date aussi de 1945. en 1961 Persuasione est traduit par Giulietta Cardonne Cattaneo ; en 1989, par Luciana Pozzi (réédité en 2002)[135] ; en 1995, par Maria-Luisa Agosti-Castellani ; en 1996, par Fiorenzo Fantaccini, (Newton - Classici, chez Newton & Compton) ; en 2002 par Anna Luisa Zazo, réédité dans la collection « Mondolibri Letterature » en 2012. L'italien des premières traductions est plus précis et plus exact que celui des plus récentes[136].

- En 1959 paraît à Milan chez Garzanti L'Abbazia di Northanger par Teresa Pintacuda. En 1961 Northanger Abbey est adapté par Valeria Bianconcini dans le cadre d'une collection pour la jeunesse sous le titre Katherine Morland et en 1978 pour les scolaires par Anna Banti, sous le titre Caterina[142]. Anna Banti est aussi l'auteur en 1994 d'une L'abbazia di Northanger éditée à Florence par les éditions Giunti ; Newton & Compton fait paraître la même année une édition présentée et traduite par Elena Grillo[135]. Mais c'est la traduction d'Anna Luisa Zazo en 1982 qui rend le mieux la « complexité ambiguë » du roman[142].

- Mansfield Park est édité pour la première fois en 1961 (traduction de Ester et Diana Agujari Bonacossa), puis en 1983 dans la traduction de Simone Buffa di Castelferro. En 1998 paraît la traduction de Maria Felicita Melchiorri, en 1999 celle de Laura de Palma, rééditée en 2007 avec la présentation de Tony Tanner de 1986. Mansfield Park sort en 2010 en collection de poche chez Newton & Compton. Ces traductions présentent toutes le même défaut, un manque de précision dans le vocabulaire[143]. La plus ancienne est la meilleure, celle de 1999 contient beaucoup d'impropriétés et d'erreurs qui la rendent difficile à lire[143].

On peut se demander pourquoi il existe tant de traductions en italien[N 11], et quel rôle jouent les considérations et opportunités économiques, car certaines sont de simples révisions de traductions antérieures. Ainsi, celle d'Emma, présentée et établie en 1995 par Pietro Meneghelli, est identique à celle de Beatrice Boffito Serra, de 1961[141].

Traductions en espagnol

Il existe peu de traductions de romanciers anglais en espagnol au XIXe siècle, et ces traductions passent toutes par le filtre des traductions françaises ; Jane Austen reste inconnue des lecteurs hispanophones. Pourtant, Antonio Alcalá Galiano considère qu'elle mérite d'être lue, car les « petits travaux de Miss Austin sont très moraux sans être du tout pédants », Manuel de la Revilla et Pedro de Alcántara Garcia la citent dans leurs Principios generales de literatura e historia de la literatura española parmi les grands auteurs satiristes d'Angleterre[144] et la femme de lettres Emilia Pardo Bazán la replace dans le contexte de la conquête de la reconnaissance de leur statut d'écrivain par les romancières anglaises[144].

Les premières traductions apparaissent dans les années 1920, mais depuis les années 1990 traductions et rééditions se multiplient ; on peut aussi trouver tous les romans, sauf Mansfield Park traduits en catalan. Cependant la prolifération des éditions bon marché permet d'affirmer que la popularité de Jane Austen rejoint celle des sœurs Brontë, avec le même inconvénient que dans d'autres langues : la confondre avec les auteurs de « romans féminins » et de romances[144].

Les traductions sont fréquemment anonymes, quelle que soit la date de parution. Pour Pride and Prejudice, de très loin le plus traduit (dix traductions anonymes entre 1945 et 2008) ; pour Northanger Abbey (La abadía de Northanger), 1946 et 1953 ; pour Emma, 1997 ; pour Persuasion, 1941, 1948, 1985, 1986, 1998 ; pour Sense and Sensibility, 1965, 1996, 2008[145].

Premières traductions

Le premier roman traduit est Persuasion en 1919 par Manuel Ortega y Gasset paru dans Clásicos Universale des éditions Calpé, suivi de Northanger Abbey par Isabel Oyarzabal en 1921 et Pride and Prejudice en 1924 par José de Urries y Azara. Jane Austen y est présentée comme un auteur d'une grande profondeur psychologique. Il n'y a pas d'autres traductions avant les années 1940[144]. Sense and Sensibility est traduit en 1942 par Maria Teresa Moré (Juicio y sentimientio) ; Mansfield Park en 1943 par Guillermo Villalonga (El parque Mansfied) ; Pride and Prejudice la même année par R. Berenguer (Orgullo y prejuicio: novela) ; Persuasion et Emma en 1945, respectivement par Juan Ruiz de Larios et par Jaime Bofill y Ferro.

Comme en d'autres langues, la plupart des traductions, surtout les plus anciennes[146], tendent à déformer et appauvrir le texte original[144]. Il faut attendre les années 1990 pour trouver des éditions de type universitaire (Letras Universales, chez Cátedra), avec des introductions développées[146].

Alors que pendant plus de vingt ans, sous le régime franquiste, aucune traduction n'est éditée, la conformité des romans de Jane Austen avec le code moral en faveur dans l'Espagne franquiste entraîne l'adaptation de quatre romans à la télévision espagnole entre 1966 et 1972 : Orgullo y Prejuicio, mini-série, en dix épisodes de 20 min, en noir et blanc, est diffusé au printemps 1966 en soirée. Viennent ensuite Emma (), Northanger Abbey (fin ) et Persuasion ()[144].

Orgullo y prejuicio

Pride and Prejudice est le roman de Jane Austen qui bénéficie du plus grand nombre de traductions et d'éditions depuis la première traduction en 1924. La traduction anonyme de 1945 est la seule titrée Más fuerte que el orgullo (« Plus fort que l'orgueil »)[145]. Elle est très vraisemblablement justifiée par le film de Robert Z. Leonard, sorti en Espagne sous ce titre cette année-là[144]. En 1949, parait, toujours anonymement, Orgullo y prejuicio: novela completa. Ce titre prévaut pour toutes les traductions.

Entre 1972 et 2007, ce roman a bénéficié, rien qu'en Espagne et en castillan, de quarante éditions, avec une accélération dans les dernières années, à laquelle les adaptations pour petit et grand écran ne sont probablement pas étrangères. La traduction de Fernando Durán, illustrée par José Narro, parue en 1956, bénéficie de sept rééditions entre 1958 et 2003, celle d'Amando Lázaro Ros, parue l'année suivante, est rééditée onze fois entre 1957 et 2013, celle d'Ana María Rodríguez, parue en 1996 à Barcelone, est pratiquement rééditée tous les ans[147]. Ce qui n'empêche pas la parution de deux nouvelles traductions en 2002, l'une par Alejandro Pareja Rodriguez (rééditée en 2004) et l'autre par Kiky Rodriguez[147].

On trouve aussi des traductions en Amérique latine : à Buenos Aires, Orgullo y Prejuicio en 1945 et La abadía de Northanger en 1951 ; à Mexico Orgullo y prejuicio en 1959[144]. Et, plus récemment, des traductions en langues régionales : en 1985 Orgull i prejudici, première traduction en catalan ; en 1996 Urguilu eta kalterik, première traduction en basque, en 2005 Orgullo e prexuizo, première traduction en galicien, par José Diaz Lage, avec une introduction de Carlos J. Gomes Blanco.

Les autres romans

Sense and Sensibility a une grande variété de titres en espagnol, encore plus qu'en français : Sentido y sensibilidad et Sensatez y Sentimientos sont les plus courants[N 12], mais on trouve aussi Cordura y Sensibilidad (« Bon sens et sensibilité ») en 1946 pour la traduction de Fernando Durán ; Juicio y sentimiento (« Jugement et sentiments ») pour la première traduction de 1942, puis celle de Luis Magrinyà en 1993 ; Juicio y sensibilidad (« Jugement et sensibilité ») en 2000. Une version condensée parait en 1965, puis une longue période se passe avant la traduction de Luis Magrinyà[149], qui fait l'objet de multiples rééditions[150]. La traduction d'Ana María Rodríguez Sentido y sensibilidad, parue au moment de la sortie en Espagne du film d'Ang Lee, est aussi fréquemment rééditée[147].

En ce qui concerne Mansfield Park, le titre est traduit dans deux versions : El parque de Mansfield chez Guillermo Villalonga, qui date de 1943, En el parque Mansfield chez José Maria Balil Giró en 1954[149]. Les traductions récentes gardent le titre anglais[150]. Emma est traduit une première fois par Jaime Bofill y Ferro en 1945, puis en 1971 par José Luis López Muñoz (réédité en 1996). Persuasión est présenté avec Sanditon en 1997.

Traductions en portugais

Le premier roman traduit en portugais, en 1847, est Persuasion[151], dont le titre A Familia Elliot, ou a inclinação antiga, semble indiquer qu'il s'agit probablement d'une traduction à partir du texte en français. Tous les romans, à part Mansfield Park, sont traduits au cours des années 1940 et se partagent entre le Portugal et le Brésil où sortent aussi des éditions bilingues[152].

Traductions des années 1940

- En 1941, paraît au Brésil Orgulho e preconceito, une traduction de l'écrivain et poète originaire du Minas Gerais, Lúcio Cardoso (1912-1968), sortie en même temps que le film avec Laurence Olivier et Greer Garson[153]. Elle est encore rééditée au Brésil.

- en 1943, paraissent au Portugal, Orgulho e preconceito, par Ersílio Cardoso et Alberto de Serpa[154], ainsi que A abadia de Northanger par Madalena Donas-Botto (réimprimé en 1954, 1963, 1970) et Razão e sentimento, par Berta Mendes.

- En 1944 sont éditées, au Brésil, une traduction de Northanger Abbey (par Lêdo Ivo) et au Portugal Ema, traduction de José Perreira Alves[155].

- En 1949, au Brésil, Dinah Silveira de Queiroz (1911-1982) propose une nouvelle traduction de Sense and Sensibility toujours titrée Razão e sentimento. Leyguarda Ferreira propose cette même année une traduction « traduction libre » de Persuasion, titrée Sangue Azul : romance (« Sang bleu, roman »), puis en 1949 une « traduction libre » de Pride and Prejudice (Orgulho e preconceito : romance)[155].

Traductions postérieures

- Pride and Prejudice

Ce roman, toujours titré Orgulho e preconceito, bénéficie, comme partout, du plus grand nombre de traductions et de rééditions. En 1956 paraît à Porto une traduction (en deux tomes) par José da Natividade Gaspar puis en 1975 la traduction de Maria Francisca Ferreira de Lima (à Mem Martins, éditions Europa-América). Mais la plupart paraissent chez des éditeurs brésiliens : à la fin des années 1960, traduction de Lúcio Costa ; en 1970, traduction-adaptation par le poète brésilien Paulo Mendes Campos (1922-1991), rééditée en 2009 ; en 2006 traduction de Roberto Leal Ferreira ; en 2008, traduction de Marcella Furtado pour la première édition bilingue brésilienne, rééditée en 2011[152] ; en 2010 édition en livre de poche de la traduction de Celina Portocarrero ; en 2011 traduction d'Alexandre Barbosa de Souza pour la Companhia das Letras, qui commence à éditer en portugais des titres du catalogue de Penguin Classic[156], avec la même présentation que l'édition en anglais.

- Northanger Abbey

Le titre original est diversement traduit : ainsi, en 1955, sort à Porto O mostério de Northanger par « M.C ». La traduction éditée à Lisbonne en 1956 est titrée O misterio de Northanger, celle de 1996 Catharine[157]. Mais les traductions du XXIe siècle reprennent le titre des années 1940, A abadia de Northanger : au Portugal, celles de Luiza Mascarenhas en 2004 (Mem Martins, Europa-América)[155], et de Mafalda Dias (Matosinhos, Coleção Clássicos da Literatura Universal) en 2011 ; au Brésil, celle d'Eduardo Furtado en 2009 (première édition bilingue), celle de Roberto Leal Ferreira en 2010, celles de Rodrigo Breunig (en livre de poche) et de Julia Romeu en 2011.

- Persuasion

Sous le titre désormais fixé, Persuasão, parait à Porto en 1955, la traduction de Fernanda Cidrais, (rééditée en 1963) ; à Mem Martins en 1996, celle d'Isabel Sequeira ; à Lisbonne en 1997 celle de Fernanda Pinto Rodrigues. Au Brésil, Editorial Bruguera édite en 1971 la traduction de l'universitaire Luisa Lobo, dans une « collection de classiques du monde entier ».

- Sense and Sensibility

La traduction de Mario da Costa Pires en 1961 est rééditée sous un nouveau titre : Razões do coração (« Les raisons du cœur »)[155]. Le poète et traducteur Ivo Barroso, en 1982, reprend Razão e sentimento[158]. Ensuite, les deux termes sont inversés dans les traductions portugaises plus récentes, titrées Sensibilidade e bom senso, tant en 1981 qu'en 1996. Les éditeurs brésiliens privilégient Razão e Sensibilidade (titre des traductions de Roberto Leal Ferreira en 2009, et d'Adriana Sales Zardini, pour l'édition bilingue de 2010). Ces titres correspondent à ceux du film d'Ang Lee sorti sur les écrans en 1996, titré Razão e Sensibilidade au Brésil et Sensibilidade e Bom Senso au Portugal[159].

- Les autres romans

Emma bénéficie en 1963 d'une nouvelle traduction au Portugal intitulée Fantasias de Ema (« Les caprices d'Emma »)[155] et d'une autre au Brésil en 1996, par Ivo Barroso[158]. Mais la seule traduction en portugais de Mansfield Park, O parque de Mansfield ne date que de 2003.

Intérêt lusophone pour Jane Austen

Des mémoires de maîtrise sont soutenus à l'université de Lisbonne en 1940, 1956, 1959[155], 1968[157] ainsi qu'une thèse de doctorat en 1988[154]. Divers articles sont consacrés à Jane Austen dans des revues littéraires en 1990 et 1993, une biographie est publiée en 1994.

Dans un article publié en 1976[157] Irwin Stern (universitaire de Caroline du Nord) se demande même si Jane Austen a pu influencer Júlio Dinis (1839-1871), le premier grand écrivain de langue portugaise de l'époque moderne[160], auteur réaliste de « romans ruraux ». Il y souligne, outre des ressemblances troublantes entre A Morgadinha dos Canaviais et Sense and Sensibility, la similarité de leur mode de vie et de leur style d'écriture.

Traductions en hongrois et dans les langues slaves du nord

Traductions en hongrois

Au XIXe siècle Jane Austen n'étaient connue que dans quelques familles hongroises cultivées. La première traduction en hongrois est celle de Pride and Prejudice, par Sándor Hevezi, parue en feuilleton entre et , dans un mensuel littéraire, Budapesti Szemle, à une époque où des personnalités comme l'écrivain Antal Szerb et le poète Mihály Babits ouvraient la Hongrie à la littérature occidentale. La traduction, « d'après Jane Austen » et titrée A Bennet csalad (« La Famille Bennet »), s'inscrit dans la protestation contre la vogue du roman naturaliste[161]. Szerb présente Jane Austen comme un « contrepoint à Walter Scott »[162] et Babits la relie d'un côté à Fielding et Smollett, de l'autre en fait le précurseur de George Eliot[163]. Mais, après la guerre, le contexte politique et la soviétisation systématique instaurée par Mátyás Rákosi n'est pas favorables aux auteurs occidentaux : c'est seulement après la révolution de 1956 que se met en place une politique de traduction d'auteurs classiques « sûrs » et « de confiance »[164].

En 1958 sort ainsi une excellente traduction de Pride and Prejudice (Büszkeség és balítélet) dans une collection de « Classiques de la littérature mondiale », où paraissent, la même année, des traductions de Madame Bovary, la Chartreuse de Parme, Tom Jones et les Nouvelles exemplaires[164]. Il faudra ensuite attendre une dizaine d'années pour voir traduire progressivement les autres romans, tous chez Európa Press, par de très bons traducteurs[165], dans des éditions soignées, très bon marché et tirées à grande échelle[166] : Mansfield Park est traduit en 1968, sous le titre A mansfieldi kastély (« La maison Mansfield »), et Emma en 1969. Les trois autres romans devront attendre encore un peu : 1976 pour Sense and Sensibility (Értelem és érzelem), 1980 pour Persuasion (Meggyözö érvek ) et 1983 pour Northanger Abbey sous le titre A Klastrom titka (« le secret du cloitre »)[165]. Les traductions sont généralement accompagnées de notes, d'une préface, d'un apparat critique qui souligne le réalisme et l'aspect social[164]. Au vu du succès des volumes individuels, les six romans paraissent entre 1976 et 1983 en collection, reliés, avec une jaquette dessinée par Viola Berki[165].

En avril et la version d'Emma produite en 1972 pour la BBC par John Glenister est diffusée sur la 1re chaine de la télévision hongroise, à une heure de grande écoute, ce qui donne aux spécialistes l'occasion de présenter l'écrivain sous son meilleur jour. Après 1989, des éditions communes hungaro-roumaines et hungaro-slovaques rendent les textes accessibles aux minorités hongroises en Roumanie et Slovaquie[167]. En 1996, Pride and Prejudice est cité parmi vingt-cinq romans importants en langue anglaise. Et comme dans d'autres pays, la diffusion des adaptations à partir de 1996, sous-titrées (les films) ou doublées (la série de la BBC), entraîne une vague d'austenmania : les romans de Jane Austen sont alors édités dans des collections populaires et sentimentales comme Szerelmes világirodalom (« littérature amoureuse du monde »)[168]. Mais le signe le plus clair de la popularité de Jane Austen en Hongrie est la sortie en 2003 d'une version audio de Persuasion par l'association hongroise des aveugles et malvoyants[168].

Traductions en polonais

L'histoire troublée de la Pologne qui n'a retrouvé son indépendance qu'après 1918, peut expliquer le manque d'intérêt des Polonais pour le roman, genre littéraire moins prisé durant l'époque romantique que la poésie ou le théâtre. Les exilés produisent une littérature politique voire patriotique, aussi Walter Scott et Byron (qui ont fortement influencé Adam Mickiewicz en particulier) sont-ils traduits dès 1820[169]. En outre, une tradition francophile très ancienne en Pologne et l'apprentissage de l'allemand comme langue étrangère font qu'avant 1930 il n'y avait pas de bons traducteurs de l'anglais. À cette époque, existaient chez les spécialistes deux conceptions opposées de Jane Austen : auteur de romans d'amour vieillots et sans intérêt ou au contraire d'œuvres subtiles, pleines d'ironie, écrites de main de maître, à la hauteur des comédies de Shakespeare[170].

Seul Sense and Sensibility est traduit avant guerre, sous le titre Rozsądek i uczucie (« Sens commun et sentiment »)[171]. Cette traduction de 1934 est adaptée à son lectorat : les détails peu parlants pour un étranger sont supprimés, les toponymes et les patronymes polonisés (Cleverlandu, Bartonu ; Dashwoodowa, Jenningsowa), des explications ajoutées[171]. Les traits de caractère sont plus marqués[172] ; on y trouve des simplifications, un niveau de langue inégal, des inexactitudes, voire des contresens[173].

Les autres romans de Jane Austen ne sont traduits qu'après la déstalinisation[174], en commençant par Pride and Prejudice traduit en 1956 (Duma i uprzedzenie) par Anna Przedpełska-Trzeciakowska, qui a aussi traduit des textes de Walter Scott, George Eliot, Dickens et Faulkner, et postfacé par Zygmunt Kubiak (1929-2004). Certains noms sont transcrits en polonais (Charles et Caroline Bingley deviennent Karol et Karolyna, Elizabeth est Lizzy ou Elżbieta) et le texte est saupoudré d'archaïsmes pour rendre l'anglais du début du XIXe siècle[175]. À l'époque, le critique marxiste Hieronim Michalski estime très surfaite la réputation de Jane Austen : pour lui Orgueil et Préjugés n'est rien de plus qu'un roman sentimental dépourvu d'observations réalistes et ses personnages des stéréotypes sans intérêt[176]. À l'occasion de la réédition de 1996 cependant, Piotr Kebut le jugera un très bon roman d'une grande pénétration psychologique[177].

Anna Przedpełska-Trzeciakowska traduit ensuite quatre des cinq autres romans : Persuasion (Perswazje) en 1962, Northanger Abbey (Opactwo Northanger) en 1975, Sense and Sensibility, sous un nouveau titre Rozważna i romantyczna (« La sensée et la romanesque ») en 1977, Mansfield Park en 1995, qu'elle a préfacé, estimant nécessaire d'expliquer le contexte religieux et le personnage d'Edmund Bertram (la Pologne est catholique)[178]. Emma est traduit en 1963[175] par Jadwiga Dmochowska (1893-1962). Cette fois, le roman est présenté comme une œuvre majeure d'un grand écrivain[177].

Toutes ces traductions sont réimprimées dès la fin des années 1990, à la suite du succès des adaptations et transpositions. Mais les critiques cinématographiques, pour qui Jane Austen est un écrivain mineur de romans d'amour destinés à un public féminin, considèrent en général les adaptations comme des « améliorations » : ainsi, le scénario (oscarisé) d'Emma Thompson est jugé plus attrayant que le roman-source[179]. Cependant, les traductions plus récentes, celle de Sense and Sensibility (Rozważna i romantyczna) en 2003, et celle d'Emma en 2005, toutes deux accompagnées d'une postface conséquente, semblent indiquer une meilleure considération littéraire pour l'œuvre de Jane Austen. D'ailleurs une thèse d'État a été publiée en 2005 et, depuis, de nouvelles traductions ont vu le jour[180].

Traductions en russe

Il n'existe pas de tradition de littérature féminine en Russie[181], mais les femmes de lettres britanniques n'étaient pas tout à fait inconnues au XIXe siècle. Ainsi, en le journal Vestnik Evropy, après avoir relevé leur nombre « impressionnant », fait l'éloge d'Emma, dont l'« auteur inconnu dépeint avec brio le tableau d'une paisible vie familiale »[182]. En 1854 encore, Aleksandr Druzhinin s'étonne de l'« abondance des femmes-écrivains (et écrivains de premier ordre) » en Angleterre, alors qu'ailleurs en Europe les femmes écrivent peu[183], citant « Miss Austen, Baillie, Currier-Bel ». En outre, en Russie, jusqu'à récemment, sont plutôt valorisés les romans à forte orientation sociale et politique[184].

Cependant, le français étant couramment pratiqué dans les milieux aristocratiques, on pouvait lire Jane Austen dans ses traductions françaises, ce qui fut peut-être le cas de Pouchkine, lorsqu'en 1823-1824 il était en exil à Odessa[N 13], où il commença la rédaction d'Eugène Onéguine (Евгений Онегин), son roman en vers. Les similitudes entre Eugène Onéguine et Pride and Prejudice, pointées dès 1910 par les observateurs occidentaux[182] sont encore discutées en 2002 dans le supplément littéraire du Times[185].

Il faut en fait attendre la libéralisation de la culture amorcée par Nikita Khrouchtchev pour voir un début de publication en Russie[186]. Pride and Prejudice paraît d'abord en anglais en 1961, puis en 1967 paraît la traduction en russe d'Immanuil Marshak, dans Monuments littéraires, collection prestigieuse de l'Académie des sciences de l'URSS. Si, cette année-là Го́рдость и предубежде́ние (Gordosí i predubezhdenie) fut « reçu sans beaucoup d'enthousiasme »[187], la perestroïka va accélérer les choses : les six romans sont traduits entre 1988 et 1989 par Ekaterina Genieva[188] et paraissent en URSS la même année que Le Docteur Jivago et L'Archipel du Goulag.

Après l'écroulement de l'URSS en 1991 et la disparition consécutive de la culture d'État, émerge une culture populaire soumise aux lois du marché, et le phénomène d'austenmania présent à l'Ouest apparait en Russie post-soviétique. Ainsi, au début du XXIe siècle tous les romans de Jane Austen sont accessibles, avec, en 2007, une nouvelle traduction pour Pride and Prejudice et Sense and Sensibility par Ekaterina Genieva[188] ; mais le sont aussi leurs adaptations et transpositions pour le cinéma et la télévision, générant des blogs et des discussions sur Internet et des articles dans la presse populaire[189]. En 2006, dans des articles consacrés au film de Joe Wright, le rapprochement de Pride and Prejudice avec le roman de Pouchkine a été fait en Russie pour la première fois[190].

Traductions dans les langues de l'Europe du Sud-Est

Dans ces pays qui, géographiquement, appartiennent en partie aux Balkans, et qui, historiquement, connurent la domination ottomane, puis, à part la Grèce, l'influence soviétique, les traductions de Jane Austen sont tardives. Il y eut une première tentative sans lendemain, en Serbie en 1929 (traduction de Persuasion) et en Roumanie en 1943 (traduction de Pride and Prejudice), mais dans l'ensemble, on ne trouve pas de traductions avant les années 1950 (Grèce, Serbie) voire 1960 (Slovénie, Croatie, Roumanie).

Traductions en grec

L'absence de traduction de Jane Austen au XIXe siècle s'explique par la situation politique. Les Grecs, une fois obtenue leur indépendance en 1830, se construisent une identité en replongeant dans leur passé classique et byzantin[191]. On privilégie donc le roman historique à la Walter Scott ou le roman d'aventure. On lit volontiers Defoe et Swift et surtout des auteurs français comme Alexandre Dumas et Eugène Sue.

Découverte tardive

Dans la première moitié du XXe siècle on traduit plutôt des auteurs contemporains, aussi la première traduction de Jane Austen ne date-t-elle que de 1950. Il s'agit d'une traduction de Pride and Prejudice, titrée Περηφάνια και Προκατάληψη [N 14], par Ninila Papayianni, financée par le consulat britannique[192]. Louable tentative de traduire fidèlement l'original, elle échoue cependant à en restituer l'ironie et utilise un vocabulaire sans nuances[193]. Deux autres traductions paraissent dans les années 1960. L'une, signée P. V., est probablement un simple piratage de la précédente tant elle la démarque. Yeorgia Alexiou-Proteou est l'auteur de la seconde, plus fluide, plus sensible à l'ironie de Mr Bennet, mais elle utilise une langue parfois trop familière et un registre trop moderne[194].

Elle traduit aussi Persuasion, sous le titre Άννα Έλλιοτ , traduction qui emploie, elle aussi, un registre trop familier. En outre, l'absence de notes peut gêner les lecteurs, la plupart ignorant tout du contexte[195]. Sense and Sensibility est traduit à son tour en 1967 par Rena Papanikolaou sous le titre Λογική και Ευαισθησία (« Rationalité et sensibilité »).

Aucune nouvelle traduction ne paraît pendant la dictature des colonels et seulement deux à la fin des années 1980[196] : la première traduction d'Emma (Έμμα) en 1988 et une nouvelle traduction de Pride and Prejudice, titrée cette fois Υπερηφάνεια και προκατάληψη en 1989 (rééditée en 2006).

De l'importance des adaptations

Les années 1990 voient une augmentation très significative du nombre des nouvelles éditions, qui coïncide avec la diffusion, sur la télévision d'État grecque, de la mini-série de la BBC. Cette version (sous-titrée) est régulièrement rediffusée, comme les films d'Ang Lee et de Douglas McGrath. Leur relative fidélité à l'atmosphère et à l'esprit de l'époque rendent l'univers de Jane Austen plus accessible et augmentent l'intérêt pour son œuvre[195].

Parait d'abord une anthologie éditée et traduite par Anna Papastravou en 1993, puis les éditions Smili entreprennent la traduction de l'intégralité des romans par des traducteurs professionnels. Le premier, en 1996, est Pride and Prejudice, traduit par Dimitris G. Kikizas, suivi de Πειθώ (« Persuasion »), par le même traducteur en 1998, accompagné d'une longue citation de l'écrivain anglophile Dimitrios Kapetanakis (1912-1944) et d'un article de A. Walton Litz sur la structure du roman[195].

Sont éditées ensuite trois traductions d'Alexandra Papathanasopoulou : en 2001, Λογική και Ευαισθησία (Sense and Sensibility), accompagnée d'explications sur le culte de la sensibilité et le débat qu'il suscitait (rééditée en 2011); la même année, la seule version en grec à ce jour de Mansfield Park (Μάνσφηλντ Παρκ), abondamment illustrée, avec un important paratexte, qui sera récompensée en 2003 pour sa qualité par le Ministère grec de la culture et rééditée en 2011 ; à l'été 2003 la traduction de Northanger Abbey (Το Αββαείο του Νορθάνγκερ), accompagnée de la biographie écrite par Henry Austen et d'approfondissements de Marwin Mudrick (sur le roman gothique) et Brian Southam (sur le contexte historique)[197]. La nouvelle traduction d'Emma par Andreas Pappas, paraît en même temps (aussi rééditée en 2011).

Ces traductions sont en général plus précises, bien qu'elles peinent encore à transcrire toute la richesse du texte[198] et contiennent parfois des erreurs d'interprétation. Les inexactitudes et le manque de subtilité ne permettent pas au grand public de se rendre compte que Jane Austen est bien plus qu'un auteur de contes de fée modernes ou de romans d'amour, ce qui est aussi le cas des traductions abrégées pour la jeunesse[N 15], comme celle de Pride and Prejudice parue en 2004 qui « fait du roman une histoire morale d'éducation sentimentale »[199]. Mais elles ont le mérite d'exister[200], en attendant mieux[201].

Traductions en roumain

En Roumanie, seul pays de langue latine, ce sont d'abord « le grand Will », Milton et les poètes romantiques qui ont les honneurs de la traduction au sortir de la domination ottomane, sans doute à cause du rayonnement de Mihai Eminescu (1850-1889), qui admirait Byron, Shelley et Coleridge[202]. Mais Jane Austen n'est pas ignorée : elle est présente dans l'Enciclopedia română de 1898, celle de 1929 (où elle est traitée de romancier et non de romancieră engleză).

La première traduction de Jane Austen parait en pleine guerre, en 1943. C'est une traduction de Pride and Prejudice que Gheorge Nenișor titre Suorile Bennet, peut-être pour concurrencer Les Cinq Filles de Mrs Bennet, à l'époque disponible en Roumanie, ou parce que cette traduction l'a influencé[202]. Dans sa préface, il présente Austen comme la première femme de lettres anglaise (chronologiquement) et la situe dans la tradition comique représentée par Caragiale et Molière ; il considère que Pride and Prejudice est loin d'être un roman de serie (roman banal) juste bon à être simplement consomméf[203]. Sa traduction est particulièrement réussie[204]. Aucune traduction ne paraît pendant la période communiste où seule est encouragée la lecture de la littérature soviétique[205]. Mais une nouvelle traduction correctement titrée Mândrie și prejudecată, sort dès 1968.