Révolte des vignerons de la Champagne en 1911

Le sujet de Révolte des vignerons de la Champagne en 1911 est une question qui a suscité intérêt et débat au fil des années. Au fil du temps, Révolte des vignerons de la Champagne en 1911 s’est avéré être un sujet pertinent et important dans différents domaines de la société. De son impact sur l'économie mondiale à son influence sur la culture populaire, Révolte des vignerons de la Champagne en 1911 a attiré l'attention des universitaires, des experts et des passionnés. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes de Révolte des vignerons de la Champagne en 1911, en décomposant son impact, sa pertinence et son évolution au fil du temps. A travers une analyse critique et exhaustive, nous chercherons à comprendre la complexité et l'importance de Révolte des vignerons de la Champagne en 1911 aujourd'hui.

La révolte des vignerons de la Champagne en 1911, les « cossiers » (en patois champenois), est la seconde grande manifestation du début du XXe siècle liée à la production de vin. Elle fait suite à la Révolte de 1907 dans le Languedoc bien que les viticulteurs champenois manifestent pour des raisons différentes.

Déroulement

Un début de révolte marnais

Les récoltes marnaises sont mauvaises entre 1907 et 1910, en particulier à cause du phylloxéra, du gel et des orages qui détruisent les vignes. Les négociants en vin, plutôt que d'augmenter le prix du raisin, préfèrent s'approvisionner dans l'Aube, pourtant située en dehors de la délimitation de l'appellation Champagne depuis le [1].

La « Fédération des syndicats viticoles de la Champagne », face à la colère de ses adhérents, organise un grand meeting le à Épernay, rassemblant 10 000 personnes. Le suivant, une grève de l'impôt est proclamée dans plusieurs communes de la Marne[2]. Des « manifestations punitives » sont organisées détruisant caves et celliers de plusieurs négociants dits « fraudeurs »[3], notamment à Aÿ et Épernay. Le , les vignerons révoltés par la fraude des négociants, vont montrer leur colère en jetant plus de 2 000 bouteilles dans la Marne depuis le pont de Damery. Le gouvernement, à la demande du préfet de la Marne, fait intervenir le 31e régiment de dragons ainsi que quatre autres régiments en renfort, notamment pour couper l'accès aux villes et protéger les négociants en vin. Le préfet s'engage le à « obtenir l'arrêt de l'achat de vins étrangers », calmant ainsi la révolte[2]. Le , l’État interdit l'utilisation de vins ne provenant pas de l'aire d'appellation pour bénéficier du nom « champagne »[3].

La riposte auboise

Le président du Conseil, Ernest Monis, déclare le 15 mars que la délimitation du vignoble de Champagne « est faite et bien faite », provoquant la colère du côté aubois. Gaston Cheq notamment, dont il existe toujours une statue à Bar-sur-Aube, prend la tête de cette seconde révolte. La Fédération syndicale vigneronne décide la tenue de grandes manifestations tandis que 62 % des conseils municipaux aubois démissionnent durant le mois de mai[3].

La mobilisation des viticulteurs aubois est plus forte et culmine le 9 avril 1911 à Troyes. Le comité d'organisation, conduit par Gaston Cheq, prend la tête du cortège, arborant des « insignes aux allures de médailles distribuées lors des comices agricoles ». Il est suivi par les femmes en tenue de travail, puis par les hommes en habits du dimanche. Les manifestants brandissent des pancartes rappelant leurs villages d'origine, intitulant leur délégation le « bataillon de fer », et agitent, face à la troupe à cheval, autant de drapeaux rouges que de drapeaux tricolores. Tout comme dans le Languedoc, les photographes prennent des clichés pour éditer des cartes postales généralement favorables aux manifestants. Beaucoup d'ailleurs prennent la pose en dépit du risque évident, puisque qualifiés de « mutins »[1].

-

Autodafé de feuilles d'impôts à Bar-sur-Aube. -

Les vigneronnes en tête des cortèges. -

Le « bataillon de fer » de Bergères et sa cantinière. -

Les vignerons à Bar-sur-Aube jurent de lutter jusqu'à satisfaction. -

Gaston Cheq et les membres du Comité le 9 avril 1911 à Troyes.

Deux départements s'opposent

« En Champagne, il y a plus de soldats que de vignerons. »

En réaction à cette grande manifestation, le 11 avril, le Sénat dit s'opposer aux délimitations qui « provoqu des divisions entre Français ». Y voyant une volonté de supprimer la délimitation de l'appellation Champagne, les vignerons marnais provoquent la nuit même à Aÿ, Épernay et Damery ce que Clémentel appelle une « Saint-Barthélémy des vins »[3]. Le lendemain à Aÿ, on compte 6 000 manifestants pour une ville de 7 000 habitants[4], ceux-ci mettant le feu et pillant plusieurs maisons de Champagne, notamment Ayala et Bissinger. L'armée intervient à nouveau dans la Marne jusqu'aux vendanges pour éviter tout autre débordement. Pour éviter de nouvelles manifestations dans l'Aube, elle est également envoyée dans ce département[3].

Suites

Une délimitation « Champagne deuxième zone » est instituée par décret le 7 juin 1911, pour donner satisfaction aux viticulteurs aubois, qui possèdent désormais l'appellation, et les vignerons marnais, qui sont les seuls à garder la réelle dénomination Champagne. Cependant, il crée des frustrations des deux côtés de la Champagne. Un projet de loi est déposé à la fin du mois, proposant de condamner la « délimitation judiciaire » sans l'abolir. Après trois ans de navette parlementaire, la situation reste en suspens[3].

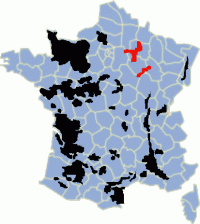

En 1927, après sept années de batailles judiciaires, la majorité du vignoble aubois, dont la côte des Bar, revient dans la délimitation de la Champagne viticole[3]. En 2013, l'appellation en production s'étale sur cinq départements : la Marne (66,38 %)[5], le tiers restant réparti sur l'Aube, l'Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne.

La révolte dans la culture et postérité

Gaston Couté, un chansonnier des cabarets parisiens, prit fait et cause pour les Champenois et composa quatre chansons, de juin 1910 à avril 1911, soutenant les viticulteurs marnais. Elles furent publiées dans le journal La Guerre Sociale. La première saluait Le beau geste du sous-préfet, la seconde était un Cantique à l'usage des vignerons champenois, la troisième fut intitulée Ces choses-là. Au Vigneron Champenois, enfin la dernière parue le et fut baptisée Nouveau crédo du paysan[2].

À Bar-sur-Aube, la statue de Gaston Cheq atteste toujours de l'importance de cette révolte dans l’histoire régionale afin que les vignobles aubois conservent l'appellation Champagne. Une coopérative de vignerons vinifie toujours une cuvée en son honneur[6],[1].

Notes et références

- Danielle Tartakowsky, « La grève des viticulteurs », sur histoire-image.org (consulté le )

- Amancio Tenaguillo y Cortázar, « Le vin sur la scène de l'histoire 2 : 1911 - Gaston Couté et la révolte des vignerons marnais », dans Cepdivin.org, Le vin social et politique, (lire en ligne)

- Claudine Wolikow, « La Champagne viticole : banc d’essai de la délimitation (1903-1927) », dans Territoires du vin, (lire en ligne)

- ↑ « Historique », sur Commune d'Aÿ-Champagne (consulté le ).

- ↑ site du CIVC, Les chiffres clés pour 2013, consulté le 22 septembre 2014

- ↑ « Gaston Cheq », sur Coopérative « les coteaux du Landion » (consulté le )

Bibliographie

- Jean Nollevalle, 1911. L'agitation dans le vignoble champenois, La Champagne Viticole, numéro spécial, 1961. Réédité dans les numéros de janvier à avril 2011 de La Champagne Viticole, 32 p. Consultable sur Il y a 100 ans, les révoltes de 1911.

- Yann Harlaut et Fabrice Perron, Les révoltes du champagne, Éditions Dominique Guéniot, Langres, 2010, 120 p.

- Marcel Lachiver, Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français, Éd. Fayard, Paris, 1988, (ISBN 2-213-02202-X)

- Alexandre Niess, « Champagne rouge, Champagne sang. De l’épineuse question de la définition du vigneron champenois (1908-1914) », in Philippe Lacombrade, Fabien Nicolas (dir.), Vin et République, Paris, Pepper/L’Harmattan, « Cliopolis », 2009, p. 97–111.

- Claire Desbois-Thibault, Aurélie Melin, 1911-2011 du déséquilibre au consensus. Histoire & Souvenirs, La Champagne Viticole, Hors-série, septembre 2011, 64 p.

- Thierry Delmotte, 1911, la révolte des cossiers champenois., Association Informer par la carte postale ancienne AIPCA, Boulogne-Billancourt, mars 2019, 336 p., 600 reproductions de cartes postales.