Vénissieux

Apparence déplacer vers la barre latérale masquer

| Vénissieux | |||||

L'Hôtel de ville. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Métropole | Métropole de Lyon | ||||

| Circonscription départementale | Circonscription départementale du Rhône | ||||

| Arrondissement | Lyon | ||||

| Maire Mandat |

Michèle Picard (PCF) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 69200 | ||||

| Code commune | 69259 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vénissians, Vénissianes | ||||

| Population municipale |

66 363 hab. (2021 |

||||

| Densité | 4 329 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 41′ 52″ nord, 4° 53′ 12″ est | ||||

| Altitude | Min. 171 m Max. 259 m |

||||

| Superficie | 15,33 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Lyon (commune du pôle principal) |

||||

| Localisation | |||||

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-venissieux.fr | ||||

| modifier |

|||||

Vénissieux (en francoprovençal, Vènissiœx) est une commune française située dans la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la septième ville d'Auvergne-Rhône-Alpes par le nombre d'habitants. Ses habitants sont appelés les Vénissians.

Vénissieux est la troisième ville la plus peuplée au niveau départemental après Lyon et Villeurbanne. Bénéficiant d'une situation géographique privilégiée entre Lyon, le sillon rhodanien et les plaines du pays du Velin, Vénissieux concentre de nombreuses activités économiques sur son territoire et est traversé par de grandes voies de communication.

Autrefois paisible village agricole et viticole, Vénissieux s'est développée grâce notamment à ses industries automobiles, dont elle fut l'un des berceaux. La construction des grands ensembles à partir des années 1960 bouleverse profondément sa physionomie urbaine et sociale. Vénissieux est enfin connue pour son rôle dans l'histoire des banlieues françaises, des premières émeutes urbaines à la Marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983.

Géographie

Localisation

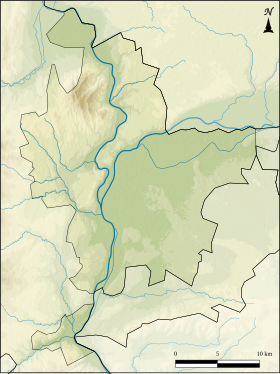

Vénissieux est située en banlieue sud de Lyon. Elle est considérée comme la «Porte sud de l'agglomération lyonnaise».

La ville située sur la rive gauche du Rhône a un relief marqué par une plaine dominée par la petite colline du Centre (anciennement mas de la Roche) et celle de Parilly dans sa partie nord. Quant à la partie sud de la commune, celle-ci a un relief légèrement plus prononcé, avec le plateau des Minguettes qui culmine à 259 mètres dans le quartier de Monmousseau. Les pentes ont parfois une déclivité importante en descendant à Saint-Fons et à Vénissieux-village par le plateau des Minguettes.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Bron, Lyon, Saint-Fons, Corbas, Feyzin et Saint-Priest.

| Lyon | Lyon | Bron |

| Saint-Fons |

|

Saint-Priest |

| Feyzin | Corbas Feyzin |

Corbas |

Géologie

Géographiquement, Vénissieux appartient au Bas-Dauphiné et plus exactement au pays du Velin. C'est un petit territoire d'une vingtaine de kilomètres carrés, délimité au nord et à l'ouest par le coude du Rhône. Des petits reliefs encerclent cette plaine alluviale caillouteuse d'origine morainique, au sud par les balmes viennoises et à l'est par les contreforts du plateau des Terres froides. D'est en ouest, la plaine dans laquelle se situe Vénissieux, présente un plan légèrement incliné d'une centaine de mètres entre environ 170 et 259 mètres d'altitude. Le village s'est développé, non pas en hauteur, mais dans une petite dépression située entre les pentes est du plateau des Minguettes et le grand plateau de l'Est lyonnais. L'établissement du village originel s'explique par la présence d'une nappe phréatique moins profonde que dans le reste de la ville. Vénissieux étant un territoire qui ne comporte aucune rivière, seule cette nappe permettait l'approvisionnement en eau via des puits.

Contrairement à Vénissieux, les autres villages de cette région sont souvent situés sur des petites moraines issues de la glaciation du Würm, où les glaciers des Alpes arrivaient jusqu'à Lyon, il y a entre 125 000 et 11 000 ans avant notre ère. On retrouve des traces de cette glaciation avec les blocs erratiques connus de la Croix-Rousse, le Gros Caillou et plus proche de Vénissieux, le bloc erratique de Saint-Fons, situé sur le contrefort ouest du plateau des Minguettes.

- Vénissieux se situe dans le « Pays du Velin » une région naturelle située à l'est de Lyon.

- Le bloc erratique de Saint-Fons est situé sur le contrefort ouest du plateau des Minguettes. Il est un témoin des anciennes glaciations du Würm.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat du Bassin du Sud-Ouest, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est dans une zone de transition entre le climat semi-continental et le climat de montagne et est dans une zone de transition entre les régions climatiques « Bourgogne, vallée de la Saône » et « Nord-est du Massif Central ».

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 12 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 18,1 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 818 mm, avec 9,3 jours de précipitations en janvier et 6,5 jours en juillet. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lyon-Bron », sur la commune de Bron à 5 km à vol d'oiseau, est de 13,0 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 820,8 mm,. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,1 | 1,4 | 4,2 | 7,2 | 11,2 | 15 | 17 | 16,6 | 12,8 | 9,6 | 4,9 | 2 | 8,6 |

| Température moyenne (°C) | 4,1 | 5,2 | 9 | 12,3 | 16,3 | 20,3 | 22,6 | 22,3 | 17,9 | 13,7 | 8,1 | 4,8 | 13 |

| Température maximale moyenne (°C) | 7,1 | 9 | 13,8 | 17,4 | 21,5 | 25,6 | 28,2 | 28 | 23,1 | 17,7 | 11,4 | 7,7 | 17,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−23 23.01.1963 |

−22,5 14.02.1929 |

−10,5 07.03.1971 |

−4,4 10.04.1949 |

−3,8 01.05.1938 |

2,3 01.06.1959 |

6,1 07.07.1962 |

4,6 25.08.1940 |

0,2 24.09.1928 |

−4,5 31.10.1950 |

−9,4 30.11.1925 |

−24,6 22.12.1938 |

−24,6 1938 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

19,1 10.01.15 |

21,9 25.02.21 |

26 31.03.21 |

30,1 16.04.1949 |

34,2 16.05.1945 |

38,4 27.06.19 |

40,4 24.07.19 |

41,4 24.08.23 |

35,8 05.09.1949 |

30,6 09.10.23 |

23 02.11.1924 |

20,2 18.12.1989 |

41,4 2023 |

| Ensoleillement (h) | 711 | 1 024 | 1 737 | 1 977 | 2 238 | 2 565 | 2 881 | 2 631 | 2 041 | 1 314 | 789 | 587 | 20 495 |

| Précipitations (mm) | 49,8 | 41,6 | 49,4 | 68,9 | 80,9 | 74,1 | 67,4 | 65,5 | 82,5 | 99,8 | 87,2 | 53,7 | 820,8 |

Milieux naturels et biodiversité

Vénissieux, ville fleurie 4 fleurs depuis 2015.

Vénissieux, ville fleurie 4 fleurs depuis 2015.

Le parc de Parilly est l'un des plus grands parcs de la métropole.

Le parc de Parilly est l'un des plus grands parcs de la métropole.

Parmi les nombreux parcs, on trouve :

- Le parc Louis-Dupic : situé derrière l'hôtel de ville, ce terrain est la relique d'un parc qui entourait l'ancienne grande maison bourgeoise appartenant aux Sandier (aujourd'hui détruite). Comportant 194 arbres de 53 essences différentes dont certains sont presque centenaires et largement méconnu du grand public, il mérite une visite pour sa richesse botanique. Chaque été, il est le théâtre du festival Fêtes Escales.

- Le parc de Parilly est le deuxième en superficie de l'agglomération lyonnaise avec près de 178 hectares. Il comprend près de 18 000 arbres dont les plus âgés ont été plantés il y a une soixantaine d'années. Le parc comporte également une plaine des sports avec de nombreux équipements sportifs. En 1937, le conseil général souhaitait en faire « le plus beau parc de France », un concours est lancé et est remporté par Pierre Bellemain, un an avant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet prévoyait notamment un lac et un canal, mais il fut définitivement stoppé par l'arrivée de la guerre.

- Le parc des Minguettes se situe sur le contrefort ouest des Minguettes, près de 15 hectares abrite 15 espèces d'arbres différentes.

- Le plateau agricole des Grandes Terres est situé à l'extrême-sud de la ville, il offre notamment une boucle de 10.5 km pour la pratique du VTT.

Urbanisme

Typologie

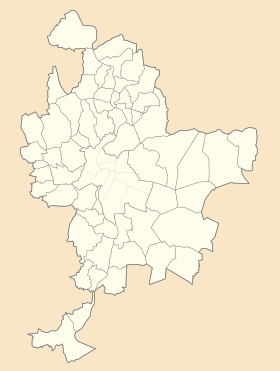

Vénissieux est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee,,,. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris,.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris),.

Occupation des sols

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (90,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (88,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (45,5 %), zones urbanisées (39,2 %), terres arables (9,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (5,4 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Le pays du Velin

Si ce territoire est aujourd'hui très urbanisé, c'est que grâce à son absence de relief accidenté, seul le pays du Velin offrait des possibilités d'extension d'une grande agglomération. Le nom du pays de Velin a subsisté qu'à trois endroits dans la région lyonnaise : la ville de Vaulx-en-Velin, la rue de Béchevelin, dans le 7e arrondissement de Lyon et le quartier du Chêne-Velin à Vénissieux même. Mais l'identité du pays du Velin a complètement disparue quand l'extension du bâti urbain de l'agglomération lyonnaise s'est faite au détriment de ces terres autrefois rurales, à partir des années 1950.

Sur le plan historique, là aussi, la ville a été plus tournée vers l'Est qu'à Lyon, en étant rattachée à la province du Dauphiné jusqu'à ce que l'Isère cède par décret du 2 mars 1852, la ville au département du Rhône.

Historique de l'urbanisation

Vénissieux était jusqu'aux premières révolutions industrielles, un territoire agricole.

Vénissieux était jusqu'aux premières révolutions industrielles, un territoire agricole.

Les grands ensembles ont profondément bouleversé l'identité de Vénissieux.

Les grands ensembles ont profondément bouleversé l'identité de Vénissieux.

Jusqu'aux premières révolutions industrielles, Vénissieux fut un village agricole et viticole, l'on cultivait principalement de la vigne, de la seigle et des mûriers. Ces plants s'adaptèrent très bien au sol très sec et caillouteux de Vénissieux. Ainsi jusqu'au début du XXe siècle, des champs à perte de vue recouvraient la commune. Parmi les agriculteurs locaux, quelques riches bourgeois lyonnais exploitaient des terres, comme un certain Gallien Minguet qui occupa le plateau qui prit plus tard son nom : les Minguettes.

La ville connut un accroissement très rapide de sa population : d'un peu plus de 20 000 habitants dans les années 1950, elle atteignit plus de 75 000 habitants dans les années 1970, grâce à la construction de grands ensembles. Ce quartier est symbolique d'une forme d'urbanisation encouragée dans les années 1960 qui a donné, une vingtaine d'années plus tard, des quartiers défavorisés qui avaient perdu leur attrait d'origine. Dès les années 1980, d'importants programmes de rénovation urbaine ont transformé les Minguettes, réduisant la densité de population trop forte au profit d'un meilleur cadre de vie. Cette rénovation explique la forte baisse du nombre d'habitants depuis lors.

Vénissieux est ternie par sa mauvaise image de « ville chaude de banlieue », dus à son histoire récente et par ses nombreux faits divers régulièrement publiés dans la presse locale (trafics de stupéfiants, règlements de compte, incendies de véhicules, caillassages d'abribus ou de voitures de police, etc.). En dépit de ces incidents, la ville connaît depuis les années 2000, une certaine attractivité, illustrée par un regain démographique notable.

Une médiathèque moderne a été construite au début des années 2000 par Dominique Perrault, architecte et urbaniste français connu pour avoir réalisé, entre autres, la bibliothèque nationale de France à Paris.

En 2009, le premier tronçon de la nouvelle ligne de tramway, la ligne T4, relie le jet d'eau de la place Mendès France (Lyon 8e) aux Minguettes en 25 minutes. En septembre 2013, elle est prolongée jusqu'à La Doua. Les 10 kilomètres de voies et les 18 stations permettront à 33 000 habitants d'être desservis et créeront 6 200 emplois. Ligne verte, le T4 a eu un effet sur l'embellissement de la ville et une circulation des piétons et des cyclistes plus aisée.

La ville abrite une population d'origine immigrée importante, résultat de plusieurs vagues d'immigrations successives. On compte notamment une grande communauté d'origine maghrébine, africaine, italienne, portugaise, espagnole ou encore asiatique. En 2008, la population immigrée était de 13 846 personnes soit 24 % de la population (4,6 % nés en Europe et 19,4 % nés hors d'Europe, essentiellement originaires du Maghreb).

Enfin, Vénissieux est l'une des communes de banlieues parmi les plus vertes et fleuries de France, avec ses quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris, 60 % du parc de Parilly sur son territoire et une superficie de 617 hectares d'espaces verts, occupant près de 40 % de la surface totale de la commune. Une faune diversifiée se trouve sur son territoire, composée essentiellement de petits oiseaux.

Selon Le Figaro, en 2022, elle se classe dernière du classement des villes de la métropole lyonnaise où il fait bon vivre.

Quartiers de la ville

- Le centre-ville, « vieux-bourg » ou encore « Vénissieux-village » : noyau historique de la ville autour de la place Léonn-Sublet, la colline du Centre et le parc Louis-Dupic. Il est considéré par le plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon comme étant « l'un des sites les plus emblématiques du patrimoine dauphinois lyonnais ».

- Les Minguettes ou « le plateau » : quartier le plus haut situé au sud-ouest de la ville. En pleine phase de rénovation et de réhabilitations à la suite de l'arrivée du tramway.

- Les pentes ou quartier du Cluzel : ce petit quartier se situe sur les pentes du plateau, c'est une zone résidentielle.

- Le Moulin à Vent : le nom fait référence à un ancien moulin à vent aujourd'hui disparu, ce territoire est situé au nord de la ville, limitrophe de Lyon et au-delà du périphérique lyonnais. C'est une zone essentiellement résidentielle.

- Parilly : l'autre quartier de Vénissieux à la toponymie d'origine gallo-romaine, le nom proviendrait du nom d'un fermier nommé Parillius ou Parius. Aujourd'hui, ce quartier est le plus grand de Vénissieux en superficie, car il englobe une partie du parc de Parilly (l'autre partie étant sur les communes de Bron et de Saint-Priest) et les usines Renault Trucks. Le « noyau urbain » se trouve aux alentours de l’église Sainte Jeanne-d'Arc et de la place Grand-Clément. Un nouveau pôle de commerces, de logements et de services se développe sur l'ancien lieu dit du « Puisoz », appelé désormais « Grand-Parilly ».

- Le Charréard : quartier résidentiel occupant la partie sud-est de la ville.

- Chêne-Velin : le quartier industriel et commercial de la ville. Il est essentiellement composé de voies de communications, d'entrepôts, de grandes surfaces et d'entreprises, il est limitrophe de Saint-Fons.

- Les Grandes Terres : ce territoire est le dernier territoire agricole de la ville. Il occupe toute la partie sud de la ville. Des petits producteurs, souvent bio, se sont installés. Il s'agit également d'un territoire voué aux sports de VTT et de course à pied.

- Le centre-ville historique autour de la place Léon-Sublet.

- Le plateau des Minguettes et la ligne de Tramway T4.

- Le Moulin à Vent est un quartier résidentiel limitrophe de Lyon.

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 28 803, alors qu'il était de 25 213 en 2013 et de 23 438 en 2008.

Parmi ces logements, 92,5 % étaient des résidences principales, 1 % des résidences secondaires et 6,5 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 14,3 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 84,5 % des appartements.

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Vénissieux en 2018 en comparaison avec celle du Rhône et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (1 %) inférieure à celle du département (3,2 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 32,9 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (34,6 % en 2013), contre 48,4 % pour le Rhône et 57,5 % pour la France entière.

Le parc de logements sociaux en France est important, mais baisse progressivement : de 49,6 % (au sens du recensement) du parc des résidences principales en 2009, il s'établit à 41,3 % en 2020

Transports

Voies principalesDepuis toujours, la ville est bien située entre des axes routiers fréquentés : de nos jours, au sud de la ville on peut rejoindre le Boulevard Urbain Sud et du nord on peut rejoindre le périphérique de Lyon (aussi appelé boulevard de ceinture ou boulevard Laurent Bonnevay) par trois portes qui donnent sur la commune : portes de Parilly, des États-Unis et du Moulin à Vent.

MétroLa ligne du ![]()

![]() , la plus importante du réseau métro TCL, possède les deux dernières stations sur le territoire communal :

, la plus importante du réseau métro TCL, possède les deux dernières stations sur le territoire communal :

- Parilly, correspondance avec les lignes

,

,

et les lignes

et les lignes

et 113 des cars du Rhône.

et 113 des cars du Rhône. - Gare de Vénissieux, terminus de la ligne, pôle multimodal en correspondance avec le REAL, les lignes

,

,

, et les lignes

, et les lignes

(tarification TCL dans le périmètre de la métropole) et 113 des cars du Rhône.

(tarification TCL dans le périmètre de la métropole) et 113 des cars du Rhône.

Véritable colonne vertébrale de la ville, la ligne de tramway ![]()

![]() dessert le plateau des Minguettes, le centre-ville, la gare de Vénissieux, la Borelle, Joliot-Curie depuis 2009. Elle permet d'amener les habitants aux quartiers des États-Unis, de la Manufacture des Tabacs, de la Part-Dieu à Lyon et à Charpennes, au Tonkin et de la Doua à Villeurbanne.

dessert le plateau des Minguettes, le centre-ville, la gare de Vénissieux, la Borelle, Joliot-Curie depuis 2009. Elle permet d'amener les habitants aux quartiers des États-Unis, de la Manufacture des Tabacs, de la Part-Dieu à Lyon et à Charpennes, au Tonkin et de la Doua à Villeurbanne.

Depuis novembre 2019, le ![]()

![]() longe la limite communale entre les arrêts "Petite Guille" et "Beauvisage-Pressensé". Elle permet de relier le quartier du Moulin à Vent, à Debourg aux Hôpitaux Est en passant par Mermoz-Pinel. La ligne remplace la ligne

longe la limite communale entre les arrêts "Petite Guille" et "Beauvisage-Pressensé". Elle permet de relier le quartier du Moulin à Vent, à Debourg aux Hôpitaux Est en passant par Mermoz-Pinel. La ligne remplace la ligne ![]()

![]() .

.

Trois lignes de bus réguliers permettent de renforcer ce maillon, notamment les lignes ![]()

![]() ,

, ![]()

![]() et

et ![]() .

.

Gare de Vénissieux proposant 745 places de stationnements de 4h30 à 1h du lundi au samedi / fermé les dimanches et jours fériés

Gare de Vénissieux proposant 745 places de stationnements de 4h30 à 1h du lundi au samedi / fermé les dimanches et jours fériés Parc relais vélo de la gare de Vénissieux, proposant 35 places de stationnements

Parc relais vélo de la gare de Vénissieux, proposant 35 places de stationnements Parilly proposant 310 places de stationnements de 4h30 à 1h du lundi au samedi / fermé les dimanches et jours fériés

Parilly proposant 310 places de stationnements de 4h30 à 1h du lundi au samedi / fermé les dimanches et jours fériés

- Une rame du métro D de Lyon arrivant au terminus Gare de Vénissieux.

- Le tramway T4 à l'arrêt « Vénissy » sur le plateau des Minguettes.

| Ligne | Destinations |

|---|---|

| Gare de Vénissieux - Gare de Vaise Par Bellecour | |

| Hôpital Feyzin Vénissieux - La Doua Gaston Berger Par Gare Part-Dieu Villette et Gare de Vénissieux | |

| Debourg - Hôpitaux Est-Pinel Par Mermoz-Pinel | |

| Hôpital Feyzin Vénissieux - Bellecour le Viste Par Saint-Fons / Jean Macé | |

| Surville Route de Vienne - Charpennes Charles Hernu Par Grange Blanche | |

| Gare Part Dieu Vivier Merle - St Priest Plaine de Saythe / Sogaris promotans Par Parilly | |

| Lycée Lumière - Manissieux Par Mermoz Pinel | |

| Vénissieux le Charréard - Bellecour Charité Par Jean Macé | |

| Parc de Parilly - Solaize Mairie Par La Bégude / Gare de Vénissieux | |

| Gare de Vénissieux - Corbas les Taillis Par Corbas Mairie | |

| Perrache - Feyzin les Razes Par Maurice Thorez et Stade de Gerland | |

| Gare de Vénissieux - Mions Jules Vallès Par Saint Priest - Jules Ferry | |

| La Borelle - Décines Grand Large Par Sept Chemins | |

| Gare de Vénissieux - Mions Bourdelle Par Corbas Gabriel Péri | |

| Hôpital Feyzin Vénissieux - Porte des Alpes / Parc Technologique Par Saint Fons Albert Thomas et Gare de Vénissieux | |

| Parilly - Corbas Mairie (limite TCL) - Vienne | |

| Parilly - Corbas musée de l'aviation (limite TCL) - Valencin | |

| Parilly - Givors Gare (n'est pas incluse dans le réseau TCL) Par Ternay, Sérézin et Communay | |

| Gare Part Dieu Villette - Saint Pierre de Chandieu Rajat (limite TCL) - Saint Jean de Bournay Par Heyrieux | |

| Gare de Vénissieux - St Priest Gare Par Corbas Gabriel Péri | |

| Hôtel de ville Louis Pradel - Saint Priest Salengro Par Parilly (ligne de nuit uniquement) |

Toponymie

Venißieu apparaissant sur une carte de Cassini. On aperçoit une mer de vignes au sud du territoire.

Venißieu apparaissant sur une carte de Cassini. On aperçoit une mer de vignes au sud du territoire.

L'origine étymologique de Vénissieux est ancienne, issue de la période gallo-romaine. Un légionnaire romain nommé Véniciès aurait possédé une grande ferme nommée Viniciacum : « la villa de Véniciès ». Suivent ensuite les variantes postérieures de Venicus, au VIIe siècle, Venici au XIIe siècle et Venecieu jusqu'au début du XVIIIe siècle. Durant les temps modernes, le nom de la commune évolue de Vénissie (nom gravé sur la cloche de 1550 de l'église Saint-Germain), en Venißieu sur une carte de Cassini, le "ß" est une lettre appelée eszett, utilisée dans l'alphabet allemand. Appelée également « scharfes S , elle représente une ligature de « ss ». Puis à la Révolution française, le nom devient Vénissieux. Dans la région, Villeurbanne possède une origine toponymique similaire à Vénissieux : son nom étant issu d'une ancienne ferme jadis nommée « villa urbana ».

Le « x » présent à la fin du nom de la ville est caractéristique de la toponymie de l'aire linguistique francoprovençale. Il ne se prononce pas à l'instar du « x » de Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Manissieux (quartier de Saint-Priest), Meximieux, Vassieux-en-Vercors, Chamonix, etc. D'autres villes de la région n'ont pas conservé leur « x » final, comme Meyzieu, Décines-Charpieu, Crémieu ou encore Ambérieu-en-Bugey.

Enfin, une autre origine étymologique de Vénissieux, plus imagée, proviendrait de son vignoble qui passait jadis pour un cru fameux dès l'Antiquité : vinum, vineae, Véniciès, Viniciacum, Vénissieux; le décor était planté. Des vignobles de consommation locale étaient particulièrement présents sur les pentes du plateau des Minguettes jusqu'au plateau des Grandes Terres, illustrés sur la carte de Cassini. Effectivement, au XVIIIe siècle, on a dénombré jusqu'à 277 parcelles de vignes sur le territoire communal. Si l'importance de la présence de vigne à Vénissieux est indéniable, l'origine toponymique de la cité ne provient pas de ses cépages.

Histoire

Âge du bronze, Antiquité et Moyen Âge

La plus vieille inhumation de Vénissieux a été trouvée en 1999, sous l'actuelle place de la Paix. Le squelette assez complet de cet homme est daté du Bronze final, entre 1490 et 1265 av. J.-C. Des structures domestiques (des fossés, un foyer) ont été aussi retrouvées, attestant une occupation humaine à Vénissieux très ancienne,.

Mais la plus ancienne apparition de Vénissieux, ainsi que la connaissance de l'origine toponymique de la ville se situent dans le testament, probablement apocryphe, attribué à Ennemond, évêque de Lyon, dont le décès remonte à 657. Ce document mentionne la « Villa Véniciès », une grosse ferme gallo-romaine qui jadis aurait appartenu à un légionnaire romain nommé Véniciès. Ce soldat fut héritier de cette terre donnée par l'armée romaine à la suite de la conquête des Gaules. Après la chute de l'Empire romain, la ferme se situe dans le décor du prieuré de l'abbaye royale de Saint-Pierre-de-Lyon durant le haut Moyen Âge. Si l'on a jamais pu déterminer l'emplacement exact de cette ferme gallo-romaine, seuls quelques fragments de tuiles plates romaines (tegula) ont été retrouvés au sud du centre-ville, attestant d'une probable présence humaine durant l'Antiquité.

Puis, jusqu'au Xe siècle, durant le haut Moyen Âge, on ne sait pas grand chose de Vénissieux. Il s'agissait d'un territoire situé à l'ombre de Lyon, qui devait se montrer particulièrement inhospitalier et peu fertile, pour encourager une sédentarité. Pourtant, un axe majeur traverse le territoire communal depuis l'Antiquité, avec la voie Agrippa Lyon-Arles, devenue plus tard route royale sous l'Ancien Régime, puis la route nationale 7. Aujourd'hui cette voie est devenue le boulevard Yves Farge et se situe sur la commune de Saint-Fons, détachée depuis lors de Vénissieux. Mais les voyageurs, sûrement nombreux sur cet axe historique n'ont livré aucun récit mentionnant Vénissieux dans leurs carnets de voyage.

L'occupation reprend dès le Xe siècle, mais il faudra attendre le début du XIIIe siècle, pour voir dans l'actuel centre-ville l'élévation et l'implantation du château de Chandieu, aux mains des comtes de Savoie, qui étendent ses prérogatives sur la prévôté de Vénissieux. On rend la justice au château de Saint-Symphorien-d'Ozon, cité principale du pays du Velin à l'époque. Le Rhône sert de limite naturelle aux seigneurs de Chandieu jusqu'en 1310 quand Jean de Chandieu, ruiné, se défait de ses droits sur la paroisse de Béchevelin qui enchâsse Vénissieux, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Amédée V de Savoie réunit alors ce territoire à Saint-Symphorien jusqu'en 1349. Ce château dont l'enceinte mesure 80 mètres de diamètre, attire des paysans et des artisans qui viennent s'abriter à l'intérieur ou aux pieds des remparts, en ces temps troublés par les loups, brigands et surtout par les conflits seigneuriaux. Tout autour, se développent de vastes aires de gestion de récolte, en témoignent de nombreuses fosses, silos et fours qui ont été retrouvés.

En 1355, Vénissieux se trouve finalement en terre dauphinoise grâce à un remaniement territorial savoyard, où le Viennois est échangé contre le Faucigny (petite région de Haute-Savoie).

Les premières listes des habitants de Vénissieux remontent au XVe siècle, elles sont aujourd'hui conservées aux archives départementales de l'Isère. Au lendemain de la guerre de Cent Ans, le roi de France Louis XI, lança en 1498, une grande enquête à travers la province du Dauphiné, à laquelle appartenait Vénissieux. Les enquêteurs étaient chargés d'examiner les familles les plus fortunées afin d'alimenter le trésor du prince, en piteux état au lendemain de la guerre. C'est ainsi que nous est parvenue la liste recensant les premiers noms connus des Vénissians : Jacques Blanc, Tholon Chatard, André & Jehan Charréard. Ces derniers ont donné leur nom à un quartier de la ville. Enfin, parmi les noms connus, les Broyssat, Sandier, Chaponnay et Sublet, sont retrouvés dans tous les documents jusqu'au XIXe siècle. Ancrés dans leurs fermes ou dans leurs ateliers blottis au sein des remparts du village, ces longues dynasties forment le substrat de la population vénissiane. La place principale de Vénissieux s'appelle par ailleurs place (Napo)Léon-Sublet, un des derniers héritiers de cette grande famille locale.

- Gravure de l'ancien château de Vénissieux. Le donjon servit de base à la tour de l'église Saint-Germain et le rempart est devenu la rue du Château.

- L'ancienne demeure des Sandier, grande famille vénissiane. Elle était située dans l'actuel parc Louis Dupic.

- La toute première liste recensant des habitants de Vénissieux. Elle date de 1498.

Temps modernes et Révolution française

L'alternat, au bénéfice ou au détriment du Dauphiné, est la règle des XVIe siècle et XVIIe siècle pour Vénissieux. Le Dauphiné perd Vénissieux en 1545, la recouvre en 1605 et, enfin, la cède à un certain M.Dugue, trésorier de France au Bureau de Lyon en 1649.

En 1560, le célèbre peintre royal de portrait franco-hollandais du XVIe siècle, Corneille de Lyon, achète une maison modeste en briques et son terrain attenant dans l'actuelle rue du Château, elle deviendra sa maison de campagne.

Tout le long du XVIIe siècle, le territoire du Moulin à Vent, devient une zone franche due à une décision de Louis XIV d'intégrer le faubourg de la Guillotière à la province du Lyonnais. La frontière avec la province du Dauphiné, se retrouve ainsi déplacée au Moulin à Vent. En quelques années de nombreux paysans, artisans, mais aussi des cabarets à la réputation parfois sulfureuse, s'installent dans le quartier pour profiter d'une justice et d'une règlementation plus souples qu'à Lyon.

Vénissieux devient chef-lieu de canton en se détachant de Bron. Et en 1790, la commune se retrouve en terre iséroise et compte à peine 2 100 habitants.

Le château de Chandieu, implanté au sud de l'actuelle place Léon-Sublet, est détruit à la fin du XVIIe siècle, cinq siècles après sa construction.

- Corneille de Lyon, célèbre peintre de la Renaissance posséda une maison de campagne dans l'actuelle rue du Château.

- Carte mentionnant le Moulin à Vent, d'un certain Mornand, vers 1702.

- Dessin représentant l'ancienne place Léon-Sublet, on aperçoit un alignement de maisons qui sera détruit pour laisser place à la nouvelle mairie.

- Le Dauphiné dans ses limites du XVIIIe siècle et les communes et départements actuels. Vénissieux apparaît en haut à gauche.

XIXe siècle

L'Isère cède, par décret du 2 mars 1852, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne au département du Rhône. Aujourd'hui, le canton vénissian est mono-cellulaire.

En février 1874, le Conseil municipal de Lyon annonce son intention d'annexer une bonne partie de la commune de Vénissieux : les secteurs de Parilly, Moulin à Vent et le quartier de Saint-Fons (qui n'était pas encore détaché de Vénissieux) sont visés. Villeurbanne et Caluire sont aussi dans le viseur du maire de Lyon de l'époque, Victor Augagneur. Le principal commanditaire pour l'agrandissement de Lyon a du faire face à lui, aux nombreuses réunions publiques, au député socialiste de la circonscription, Francis de Pressensé, ainsi qu'au conseil municipal de Vénissieux. Les trois parties prenantes rejettent unanimement ce projet. Pourtant en 1905, la chambre des députés vota en faveur d'une annexion, mais Victor Augagneur devient gouverneur de l'Afrique équatoriale française et se désintéressa de la banlieue lyonnaise.

À la fin du XIXe siècle, le hameau de Saint-Fons atteint le même niveau de population que le bourg de Vénissieux. À partir de 1885, le hameau industriel de 2 197 habitants et le centre agricole et commerçant de 2 283 habitants, n'avaient plus, ni les mêmes besoins ni les mêmes ambitions de développement. Des débats houleux opposent partisans de la séparation et partisans du maintien de l'unité communale. C'est le 21 mars 1888, que le Sénat vota un projet de loi déposé à la Chambre des députés en juin 1887, érigeant Saint-Fons en commune indépendante.

Les derniers vestiges du plus ancien bâtiment de la ville, le château de Chandieu, ne voient pas se terminer le XIXe siècle. La dernière muraille est en effet détruite pour construire le presbytère de l'église, puis un lotissement de maisons, dont la maison commune ; et enfin la nouvelle mairie. Ainsi, la rue du Château qui a repris l'ancien tracé de la muraille, termine sa boucle en offrant un second débouché sur la place Léon-Sublet. Vu de haut, la boucle encercle l'église Saint-Germain. C'est la plus ancienne rue de Vénissieux.

Inaugurée en janvier 1882 par Napoléon Sublet, dans un délai record, la nouvelle mairie s'impose aux côtés de l'église, avec ses 23 mètres de long, ses 4 niveaux et pas moins de 20 fenêtres sur sa façade principale. A son inauguration, ce fut la plus grande mairie de toute la banlieue lyonnaise. Elle comportait l'école des filles avec ses deux salles pouvant accueillir une centaine d'élèves, les locaux de la mairie et une bibliothèque.

XXe siècle, du village à la cité industrielle

En pleine guerre, en 1915, Marius Berliet qui travaille, en qualité de mécanicien, à Monplaisir depuis 1897, étend une cité de 400 hectares qui porte son nom. Soixante ans après, sa firme compte vingt-et-un-mille emplois directs. Une vingtaine de pôles industriels complète le chantier Berliet.

Le 15 octobre 1918, toujours durant la Première Guerre mondiale, un incendie débute vers 18h30 dans un bâtiment à munitions situé dans le quartier de l'Arsenal (actuels rues Gabriel Péri et de la République). Rapidement, l'incendie se propage aux bâtiments de stockage qui explosèrent. On raconte que les habitants des environs aperçurent une immense boule de feu dans le ciel. Sur place, les dégâts matériels sont importants : une grande partie des bâtiments de la ville subissent des dommages et sur le plan patrimonial, les vitraux médiévaux de l’église Saint-Germain sont perdus à jamais. Cette explosion qui se fit entendre jusqu'à Roanne et au Valais suisse, provoqua la mort de deux personnes et blessa dix-sept pompiers. Quant aux milliers d'ouvriers, ils eurent la vie sauve grâce à l'heure à laquelle, l'incendie se déclencha, après la journée de travail.

Au début du XXe siècle, Vénissieux se fait connaître grace à ses rosiéristes implantés dans les quartiers de Parilly et du Moulin à Vent. Parmi les noms connus : Joseph Pernet-Ducher, Joseph Schwartz ou Jean-Baptiste Croibier. Ils ont contribué à faire naître une rose née à Vénissieux : la Vénissiane. Le square Pernet-Ducher, ainsi qu'une fresque de roses leur rendent aujourd'hui hommage.

Au printemps 1936, les ouvriers des usines Berliet donnent le départ des grandes grèves de 1936 dans la région lyonnaise.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville subit des bombardements à partir du mois de mars 1944, mais ce sont les 2, 25 et 26 mai 1944 qui resteront dans les mémoires. Ces jours-là, les bombardements anglo-américains détruisent la gare de triage, les usines épargnées des bombes du mois de mars, l'usine Berliet (qui fabriquait des gazogènes et des camions), les quartiers et les rues du Charréard, la rue Paul-Bert et une partie du Bourg sont endommagés. Un second bombardement à la fin du mois, touche les quartiers HLM de l'avenue de la République et de l'avenue de Pressensé, ainsi que les usines Descours & Cabaud à l'Arsenal. Ces bombardements causeront la mort d'une cinquantaine de personnes.

Le 5 juin 1944, le maréchal Pétain de passage dans la région lyonnaise, visite Vénissieux durant une heure. Il se rend aux usines Berliet où il est accueilli par Marius Berliet (condamné pour faits de collaboration après la Libération). Ensuite le dictateur visite les quartiers les plus touchés et est reçu avec les honneurs à l'ancienne mairie, située place Léon-Sublet par le maire nommé par le régime de Vichy, Marcel Juveneton.

Deux ans plus tôt s'est déjà déroulé un épisode sombre de l'histoire vénissiane durant la Seconde guerre mondiale : un camp d'internement situé au 25-27 avenue de la République est créé le 26 août 1942 : 545 personnes internées seront transférées au camp de Drancy le 29 août 1942 et feront partie du convoi n° 27.

Le 2 septembre 1944, Vénissieux est libéré des nazis et fête sa libération.

En 1948, Vénissieux ville martyre, reçoit par Max Lejeune, secrétaire d’Etat aux forces armées, la croix de guerre à l’étoile d’argent avec pour mention : « Une commune courageuse qui a apporté son aide efficace à la Résistance ».

- Francis de Pressensé a empêché l'annexion de Vénissieux par Lyon à la fin du XIXe siècle.

- La façade de la nouvelle mairie commandée par le maire Napoléon Sublet, elle fut inaugurée en 1882.

- Le bourg de Vénissieux vu du ciel dans les années 1950. On aperçoit la rue du Château entourant l'église Saint-Germain.

- Bombardements sur les usines de Vénissieux au printemps 1944.

- Le marché de la place Léon-Sublet au début du siècle dernier

XXe siècle, de la cité industrielle aux grands ensembles

Pour répondre à la crise du logement, au rapatriement des personnes issues des anciennes colonies françaises, à l'accueil des personnes issues du regroupement familial, est décidée la construction des grands ensembles des Minguettes à partir des années 1960. Ces barres et ces tours entraînent le bouleversement physionomique et sociologique de l'ancien village, mais apportent un confort inégalé à l'époque avec ses logements spacieux et lumineux, équipés de sanitaires modernes. Rapidement, des services publics et des commerces s'installent au pied des immeubles.

Le 4 janvier 1966, à 8h50, deux sphères de GPL de la raffinerie de Feyzin explosent, provoquant la castastrophe de Feyzin, commune voisine de Vénissieux. La boule de feu atteint 250 mètres de diamètre et monte jusqu'à 400 mètres d'altitude. La catastrophe provoque 18 morts, 77 blessés et des dégâts importants sur les maisons situées dans les bas quartiers de Feyzin mais aussi à Vénissieux. Dès les premières heures, le maire de Vénissieux de l'époque, Marcel Houël se rend sur les lieux de la catastrophe et met à disposition les ressources de la ville. Des familles feyzinoises sont logées dans les préfabriqués du groupe scolaire Max-Barel et leurs enfants sont nourris gratuitement durant un mois, dans les cantines municipales.

La ville intègre la communauté urbaine de Lyon le 1er janvier 1969.

En septembre 1981, des incidents, notamment dans le quartier des Minguettes, sont parmi les premiers signes français des limites et dérives des quartiers de banlieue.

Toujours aux Minguettes, durant l'été 1983, de rudes affrontements opposent policiers et jeunes. Pendant les affrontements, Toumi Djaïda, le jeune président de l'association SOS Avenir Minguettes, est blessé par un policier et transporté d'urgence à l'hôpital. Rodéos, incendies de voitures, dégradations urbaines, courses poursuite avec la police, sont à nouveau filmés, largement repris dans la presse,,,.

Des habitants du quartier, dont le prêtre Christian Delorme et le pasteur Jean Costil, ont alors l'idée d'une longue marche, inspirée par Martin Luther King et Gandhi. Deux revendications principales : une carte de séjour de dix ans et le droit de vote pour les étrangers. Toutefois, selon un chercheur, « Mogniss Abdallah à Nanterre ou Djida Tazdaït et les militants lyonnais de Zaâma d'banlieue n'étaient guère favorables à une initiative dominée par les animateurs de la Cimade (le père Christian Delorme et le pasteur Costil) qui n'étaient pas « issus de l'immigration ». », Ces évènements sont à l'origine de la Marche pour l'égalité et contre le racisme.

Au cours des années 90, Vénissieux se fait connaître grâce à son équipe masculine de handball, toujours active, qui devient championne de France de 1re division, remporte la Coupe de France et de nombreux succès sur la scène européenne.

Toujours dans les années 1990, après des débats houleux, la ligne de métro ![]()

![]() parvient jusqu'à Vénissieux avec deux stations sur son territoire. Initialement la ligne devait arriver jusqu'au plateau des Minguettes. Mais face au contexte difficile du quartier à l'époque, TCL recule.

parvient jusqu'à Vénissieux avec deux stations sur son territoire. Initialement la ligne devait arriver jusqu'au plateau des Minguettes. Mais face au contexte difficile du quartier à l'époque, TCL recule.

Le 11 février 1994, Simone Veil, en tant que ministre d'État, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, sous la présidence de François Mitterrand, visite la commune, dans le cadre de son plan d'urgence. Elle s'attarde notamment dans le quartier Démocratie où une dizaine de tours vides d'habitants sont promues à la destruction. Quelques mois plus tard, le 11 octobre 1994, les dix tours du quartier Démocratie sont détruites par explosif.

En 1997 est créé l'association Viniciacum, qui favorise la promotion de la connaissance de l'histoire méconnue de Vénissieux et de son patrimoine.

Vénissieux est une ville qui revendique une assise populaire de son exécutif municipal, emmené par André Gerin, député-maire PCF, réélu lors des échéances de 2001 et 2002, puis aux élections législatives de juin 2007 et aux municipales de mars 2008. Il quitte ses fonctions de maire en 2009 pour Michèle Picard.

- Le visage des Minguettes au début du XXe siècle.

- Le plateau des Minguettes en 1974.

- Le 9 juin 1983, démolition de la toute première tour des Minguettes.

XXIe siècle

Les années 2000 sont marquées par l'arrivée du tramway ![]()

![]() , qui relie le plateau des Minguettes au reste de la ville et de l'agglomération lyonnaise. En novembre 2019, la ligne de tramway

, qui relie le plateau des Minguettes au reste de la ville et de l'agglomération lyonnaise. En novembre 2019, la ligne de tramway ![]()

![]() relie le quartier du Moulin à Vent aux quartiers de Gerland, Mermoz et hôpitaux Est.

relie le quartier du Moulin à Vent aux quartiers de Gerland, Mermoz et hôpitaux Est.

En 2005, les quartiers populaires s'embrasent durant les émeutes urbaines, mais elles sont moins médiatisées et moins violentes que celles se déroulant dans la banlieue parisienne.

Le Grand Lyon disparait le 1er janvier 2015, et laisse place à la collectivité territoriale de la métropole de Lyon.

Politique et administration

Administration municipale

- 13 conseils de quartier, organisés en 6 territoires.

- 2 mairies de quartiers : Moulin à Vent et Vénissy.

- Maison de Justice et du Droit.

Tendances politiques et résultats

La ville est historiquement tournée à gauche, c'est l'un des fiefs du Parti communiste français. André Gerin, le député-maire emblématique, a dirigé la commune durant près d'un quart de siècle.

Aux élections européennes du 9 juin 2024, le parti au pouvoir n'arrive que 4ème avec 7,59% (contre 17,01% en 2019),, derrière LFI (42,22% contre % en 2019),, le Rassemblement national (20,53% contre 22,02% en 2019), et PS-Place publique (7,87% contre 5,20% en 2019) ,. L'abstention reste élevée à 57,24% même si elle recule de 8 points par rapport à 2019.

Articles connexes : Élections municipales de 2014 dans le Rhône et Élections municipales de 2020 dans le Rhône.Politique locale

L'élection municipale de mars 2014 est annulée par le Conseil d’État le 4 février 2015,, à cause de graves irrégularités, dans une liste d'extrême-droite et dans l'accès aux bureaux de vote, sur référé introduit par le préfet. Un nouveau scrutin a eu lieu les 22 et 29 mars 2015 et s'est conclu par la réélection de la maire sortante Michèle Picard,.

Liste des maires

| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Liste des maires de Vénissieux de la Révolution française à la Libération

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| octobre 1944 | 1962 | Louis Dupic | PCF | Ajusteur-outilleur, premier adjoint (1935-1939) Sénateur du Rhône (1946-1959) Démissionnaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1962 | octobre 1985 | Marcel Houël | PCF | Ancien maçon Député de la 14e circonscription du Rhône (1962-1981) Conseiller général du Rhône : • canton de Bron (1964-1973) • canton de Vénissieux (1973-1982) • canton de Vénissieux-Nord (1982-1985) Décédé en fonction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| octobre 1985 | juin 2009 | André Gerin | PCF | Dessinateur industriel Député de la 14e circonscription du Rhône (1993-2012) Conseiller général du canton de Vénissieux-Nord (1985-1993) Démissionnaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| juin 2009 | En cours (au 6 avril 2021) |

Michèle Picard | PCF | Vice-présidente de la Métropole de Lyon (depuis 2020), Réélue pour le mandat 2020-2026, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Distinctions et labels

Des passages de cette section sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-la ou discutez-en.

En 2015, grâce à ses boulevards arborés et fleuris, à la voie verte tracée par le tramway T4 et par son engagement contre l'utilisation de pesticides dans ses espaces verts, la commune de Vénissieux bénéficie du label « ville fleurie » avec 4 fleurs, le plus haut niveau possible au concours des villes et villages fleuris

Jumelages

Plaque de rue en céramique offerte par la ville jumelée espagnole de Manises.

Plaque de rue en céramique offerte par la ville jumelée espagnole de Manises.

Oschatz (Allemagne), 16 292 habitants. Traité de jumelage signé le 7 octobre 1964. L'avenue qui relie Vénissieux-village et le plateau des Minguettes porte son nom. Inversement, à Oschatz, il existe une rue nommée en l'honneur de Vénissieux : Venissieuxer Straße.

Oschatz (Allemagne), 16 292 habitants. Traité de jumelage signé le 7 octobre 1964. L'avenue qui relie Vénissieux-village et le plateau des Minguettes porte son nom. Inversement, à Oschatz, il existe une rue nommée en l'honneur de Vénissieux : Venissieuxer Straße. Nový Jičín (Tchéquie), 23 571 habitants. Traité d'amitié signé le 12 février 1968. Un boulevard de Vénissieux porte son nom dans le quartier du Charréard.

Nový Jičín (Tchéquie), 23 571 habitants. Traité d'amitié signé le 12 février 1968. Un boulevard de Vénissieux porte son nom dans le quartier du Charréard. Joal (Sénégal), 39 078 habitants. C'est à Joal qu'est né le poète Léopold Sédar Senghor.

Joal (Sénégal), 39 078 habitants. C'est à Joal qu'est né le poète Léopold Sédar Senghor. Jodino (Biélorussie), 63 560 habitants. Traité d'amitié signé le 3 mai 1968. Un boulevard porte son nom dans le sud de la ville.

Jodino (Biélorussie), 63 560 habitants. Traité d'amitié signé le 3 mai 1968. Un boulevard porte son nom dans le sud de la ville. Manises (Espagne), 31 057. Traité de jumelage signé le 6 avril 1989. Participation de la Ville de Vénissieux à la Biennale européenne de la céramique de Manises. Activités diverses avec le Foyer Culturel Espagnol. Les plaques de rues de la place Léon-Sublet ont été offertes par cette ville espagnole réputée pour le travail de la céramique.

Manises (Espagne), 31 057. Traité de jumelage signé le 6 avril 1989. Participation de la Ville de Vénissieux à la Biennale européenne de la céramique de Manises. Activités diverses avec le Foyer Culturel Espagnol. Les plaques de rues de la place Léon-Sublet ont été offertes par cette ville espagnole réputée pour le travail de la céramique.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans,.

En 2021, la commune comptait 66 363 habitants, en augmentation de 3,25 % par rapport à 2015 (Rhône : +3,94 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 118 | 1 967 | 1 958 | 2 370 | 2 714 | 3 021 | 3 078 | 3 176 | 3 338 |

| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 681 | 3 820 | 4 411 | 4 750 | 5 224 | 5 355 | 5 884 | 3 502 | 3 394 |

| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 867 | 4 417 | 4 939 | 8 050 | 11 506 | 16 157 | 16 337 | 15 283 | 20 374 |

| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 29 040 | 47 613 | 74 347 | 64 804 | 60 444 | 56 061 | 57 179 | 60 159 | 65 405 |

| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 66 363 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.) Histogramme de l'évolution démographique

Petit village avec une population essentiellement agricole, Vénissieux atteint difficilement les 6 000 habitants avant la révolution industrielle. La population redescend à 3502 habitants au recensement de 1891 dû à la séparation du hameau de Saint-Fons en 1888.

Au XXe siècle, la démographie vénissiane suit intimement les bouleversements de l'histoire de France de l'ère moderne avec l'exode rural, l'industrialisation et les rapatriements dus à la décolonisation. La spécialisation dans la construction automobile cause l'afflux d'immigrants italiens, espagnols et portugais pour combler la main d’œuvre nécessaire. La population augmente de façon régulière entre les deux guerres mondiales. Puis, au gré des décolinisations et des conflits mondiaux, Vénissieux accueille des populations issues notamment du Maghreb, des pays de l'Afrique noire, de l'ex-Yougoslavie, d'Indochine et du Proche-Orient (Turquie, Liban et Syrie).

Ainsi, la seconde moitié du XXe siècle est marquée par une croissance de la population très soutenue jusqu'à atteindre un pic de population en 1975 avec 74 347 habitants. Par la suite, le contexte de crise sociale des grands ensembles, la périurbanisation et les opérations de destruction de barres et de tours ont considérablement fait baisser la population durant les années 1980 et 1990. Les années 2000 sont marquées par un renouveau démographique.

Enseignement

L'Institut Bioforce est le seul établissement d'enseignement supérieur situé à Vénissieux.

L'Institut Bioforce est le seul établissement d'enseignement supérieur situé à Vénissieux.

Sur le plan socio-éducatif, la ville concentre près de soixante établissements scolaires, sportifs et culturels. La culture à Vénissieux s'exprime à travers la programmation de ses cinq grands équipements culturels. Enfin, la vie associative est active, héritage du passé agricole et industriel de la ville. Les associations sont regroupées au Centre associatif Boris Vian.

Enseignement primaire- Écoles publiques : Max Barel, Centre, Charréard, Clos Verger, Anatole France, Henri Wallon, Jules Guesde, Joliot Curie, Léo Lagrange, Paul Langevin, Georges Lévy, Jean Moulin, Moulin à Vent, Parilly, Pasteur, Louis Pergaud, Gabriel Péri, Charles Perrault, Ernest Renan, Saint-Exupéry et Flora Tristan

- Écoles privées : Jeanne d'Arc et La Xavière.

- Collèges : Elsa Triolet, Honoré-de-Balzac, Paul Eluard, Jules Michelet et Louis Aragon (publics), La Xavière (privé).

- Lycées : Hélène Boucher (professionnel), Lycée Jacques Brel et Marcel Sembat / Marc Seguin (enseignement général, technologique et professionnel).

- Institut Bioforce, école des métiers de l'humanitaire.

Culture

La médiathèque de Vénissieux, dessinée par Dominique Perrault.

La médiathèque de Vénissieux, dessinée par Dominique Perrault.

- Médiathèque Lucie Aubrac

- Musée communal de la Résistance et de la Déportation

- Cinéma Gérard Philipe (trois salles)

- École de musique Jean Wiener

- Théâtre de Vénissieux à la Maison du Peuple

- Bibliothèques de quartier Robert Desnos, Anatole France et la Pyramide.

- Espaces Arts Plastiques Henri Matisse et l'ensemble des ateliers d'écoles.

- Bizarre ! : lieu consacré aux cultures urbaines, où se croisent et échangent publics, artistes et amateurs, lors de concerts, d’ateliers, de résidences, de stages. Il est composé d’une salle de concerts de 390 places debout, d’un plateau de création pour la danse, de trois studios de répétition, d’une cabine d’enregistrement et d'une salle multimédia.

- Espace d'art plastique Madeleine Lambert : lieu de production et diffusion d'art contemporain.

Sports

- Gymnases : Jacques Anquetil, Jean Guimier, Jules Guesde, Gabriel Péri, Jacques Brel, Charréard, Max Barel, Micheline Ostermeyer, Alain Colas, Colette Besson, Elsa Triolet, Tola Vologe.

- Stades : Matmut Stadium (ancien stade du LOU et futur stade du Lyon-Duchère AS), Laurent Gérin, Auguste Delaune, Pierre Albalate.

- Piscines : Auguste Delaune et Centre nautique intercommunal.

- MJC le Cadran, Maisons du Département, Maisons de l'Enfance.

- Quatre centres de vacances gérés par l'Apasev (Association pour la Promotion des Activités Socio-Educatives de Vénissieux) : Daniel Féry (Champagneux, Savoie), Elsa Triolet (Noyer, Hautes-Alpes), Mas Soleil (Bollène, Vaucluse) et le camping familial de Portiragnes dans l'Hérault.

Manifestations culturelles et festivités

- Les Fêtes Escales avec ses concerts gratuits, ses animations, son feu d'artifice et son pique-nique républicain du 14 Juillet.

- Fête de la solidarité sur les places Léon Sublet et Henri Barbusse dans le centre-ville, prélude de la fête des Lumières de Lyon, avec de nombreuses animations, les pères Noël du Secours populaire et les défilés de lampions, le soir du 7 décembre.

- Journées du Patrimoine

- Les Musicianes, festival de musiques actuelles

- Festival Essenti'elles, dans le cadre de la Journée internationale des Droits des Femmes

- La Foulée vénissiane, événement sportif

Médias

- Un journal local : Expressions, les nouvelles de Vénissieux, paraît un mercredi sur deux, tiré à 32 000 exemplaires.

- Le Progrès édition locale Villeurbanne / Plaine du Rhône.

- Un magazine Singulier / Pluriel qui paraît deux fois par an.

- 13 journaux de quartiers : parution communale 2 à 3 fois par an.

Économie

Entreprises et commerces

- 2500 entités commerciales dont 10 de plus de 300 salariés, avec sur son territoire la présence de grands groupes industriels (Iveco Bus, Renault Trucks, Bosch, Aldes, Descours & Cabaud, etc.).

- Zones d'activités : Parcs République, Arsenal, Boudarias, Carnot, Francis de Pressensé, Génie.

- Associations de commerçants et d'entreprises

- Dépôt SNCF de plusieurs dizaines d'hectares, pour remisage et entretien du matériel, avec tous les sous-traitants.

- Une communauté Emmaüs.

- Centre commercial Carrefour avec un hypermarché de plus de 10 000 m² de surface de vente. Il a été inauguré le 30 septembre 1966 . Il emploie plusieurs centaines de personnes et est situé sur le boulevard périphérique sud. A l'époque de son inauguration c'était le plus grand de la société Carrefour et son parking de plus de 1 500 places était le plus grand parking privé de France. Ce magasin a représenté le symbole de l'hypermarché moderne et a servi de modèle aux autres distributeurs notamment Auchan et Promodès.

Il est rejoint en 2020 par un magasin Ikea auparavant situé à Saint-Priest et en 2021 par un magasin Leroy Merlin de grande taille.

En décembre 2023 est annoncé la création dans la zone commerciale, du "plus grand village moto de France",.

Revenus de la population et fiscalité

Des passages de cette section sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-la ou discutez-en.

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 22 227 € ce qui plaçait Vénissieux au 27 650e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole.

En 2012, la part des ménages fiscaux imposable est de 52,4 %.

Emploi et pauvreté

Malgré la présence d'un bassin d'emplois important, le taux de chômage est fort élevé. En 2018, le taux s'élève à 22,8 %, un chiffre nettement supérieur à la moyenne départementale (12,5 %) et nationale (10,4 %).

En 2018, le taux de pauvreté de la ville s’élève à 32 %, chiffre très supérieur à la moyenne de la Métropole de Lyon (16,1 %).

Marchés forains

- Marché de Vénissieux-village : place Léon Sublet, à l'atmosphère villageoise, avec de nombreux producteurs locaux et bio, mercredi et dimanche matins.

- Grand marché des Minguettes : rue Édouard Herriot, le plus connu pour sa mixité sociale et ethnique, ainsi que par la diversité des produits vendus. Jeudi et samedi matins.

- Marché de Parilly : place Grandclément, samedi matin.

- Marché du Charréard : avenue Jacques Duclos, vendredi matin.

- Marché du Moulin à Vent : place Ennemond Romand, jeudi matin.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments civils

- La place Léon Sublet est le cœur de l'identité historique de Vénissieux, car elle se situe sur l'emplacement de l'ancien château de Chandieu. Imaginée sous le mandat d'Antoine Givord, le 17 février 1801, puis bâtie par Blaise Sublet, cette place a changé plusieurs fois de nom au cours de son histoire : place de Vénissieux jusqu'à l'avènement de la mairie, où elle se renomma place de la mairie. Elle porte aujourd'hui le nom de Léon Sublet, maire de Vénissieux de 1879 à 1895 et bâtisseur de l'imposante mairie qui donna sur la place éponyme. Le nom Léon Sublet est en réalité, un diminutif républicain de son vrai prénom, Napoléon Sublet. Cette place fut le témoin des grands événements de la ville, comme l'accueil du maréchal Pétain, la libération en 1944 ou l'élection du premier maire communiste de la ville, Ennemond Romand, en 1935. La partie ouest de la place, autrefois nommée la « petite place » est maintenant dédiée à Henri Barbusse.

- L’ancienne mairie est le principal monument civil de Vénissieux. Elle a été construite sur les fondations de la Maison commune (XVIIIe siècle) par Napoléon Sublet. Ce monument à l'allure d'un bel hôtel particulier est aujourd'hui devenu le musée communal de la Résistance et de la Déportation.

- L'immeuble de la famille Béraud situé au 2 place Léon Sublet, quatre étages dans un style haussmannien avec des pilastres, colonnes, un toit mansardé en ardoise et un grand fronton encadrant un flambeau. Propriété d'un certain François-Dominique Béraud qui avait fortune avec des œufs, l'immeuble a été achevé en 1892. C'est l'un des très rares immeubles haussmanniens de la banlieue Est de Lyon.

- La rue du Château, la plus ancienne rue de la ville, a été tracée en place de l'ancien rempart du château, d'où son nom. Au XVIe siècle, cette rue abrita la maison de campagne d'un peintre royal de portrait franco-hollandais célèbre, Corneille de Lyon.

- Les fortifications de Vénissieux, englobées dans l'enceinte de sûreté qui s'étendait de Villeurbanne-Cusset à Saint-Fons, ont été construites après la défaite de la France contre la Prusse en 1870. Quelques vestiges de la batterie de Parilly, ainsi que sur le versant nord du plateau des Minguettes.

- Le groupe scolaire Louis-Pasteur dans le quartier du Charréard, construit par Émile Auguste Chollat, disciple de Tony Garnier, ressemble à un palais laïc avec une façade imposante. Les façades, toitures, cours et mur de clôture sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 24 juillet 2003.

- Le groupe scolaire de Parilly comporte une façade particulière avec l'inscription d'une ancienne devise républicaine : « Travail, Paix, Humanité ». À ses pieds, se trouve le square Pernet-Ducher, qui rend hommage aux rosiéristes qui avaient fait la réputation du quartier au début du XXe siècle.

- Le groupe scolaire du Centre situé sur la colline du Centre est la première école publique de Vénissieux. Elle a été édifiée en 1911 et a longtemps dominé la silhouette de l'ancien village.

- La Maison du Peuple est inaugurée en 1934, au cœur des anciens quartiers industriels et ouvriers de Vénissieux. « Centre de résistance, revendications et d'actions ouvrières. Lieu de réflexion, de création et de fraternité devant la dureté des combats » avait dit André Gerin, ancien maire de Vénissieux. Elle héberge aujourd'hui le centre des syndicats, le théâtre municipal et une salle d'exposition d'art plastique.

- L'ancienne maison bourgeoise des Sandier (famille notable vénissiane du XIXe siècle) appelée aussi "le château" par les Vénissians a été détruite. Le vestige qui subsiste est l'ensemble arboré de l'actuel parc Louis Dupic, avec au centre une cuvette asséchée et son petit pont en bois, trace de l'ancien étang de la demeure.

- Le Monument de La Résistance et de la Déportation, aujourd'hui monument aux morts, a été sculpté par Louis Muller, célèbre sculpteur et graveur français. On lui doit la création des timbres Marianne des années 50-60, les bas-reliefs du théâtre du Palais de Chaillot à Paris et de nombreuses épées d'académiciens, dont celle d'Édouard Herriot, ancien maire de Lyon et figure éminente de la IIIe République. Autrefois installé au centre de la place Léon Sublet, il fut déplacé au parc Louis Dupic, à la suite de la rénovation de la place.

- Le monument Laurent Gérin situé dans le square éponyme comporte une statue de cet ancien maire bienfaiteur, qui a légué sa fortune à la ville après sa mort. L'ancien buste en bronze conçu par Louis Muller, fut dérobé par les Allemands durant l'occupation. Aujourd'hui le buste est en pierre calcaire.

- Avec la présence sur son territoire des usines Renault Trucks (anciennes usines Berliet), la ville est l'un des berceaux de l'automobile française.

- Le Camp de Vénissieux, au 25-27 avenue de la République, est un ancien camp d'internements de juifs apatrides, puis de prisonniers allemands durant la Seconde Guerre mondiale.

- L'ancienne mairie, aujourd'hui musée de la Résistance et de la Déportation.

- L'école Louis-Pasteur, classé « bâtiment remarquable de l'après-guerre ».

- La façade du groupe scolaire de Parilly et son étonnante devise républicaine.

- La Maison du Peuple.

- L'immeuble Béraud, unique bâtiment haussmanien de la banlieue Est de Lyon.

- Vestiges de la batterie de Parilly, faisant partie de l'ancienne fortification de Vénissieux.

Lieux et monuments religieux

- L’église Saint-Germain possède un aspect extérieur qui fait penser à une église récente, alors que son origine attestée remonte à l'époque carolingienne (XIe siècle). Située autrefois au centre du château de Chandieu, il s'agit du plus ancien édifice de la commune par sa chapelle de la Vierge et son clocher du XVe siècle. La tour-clocher qui s'appuie sur les anciennes fondations du donjon de l'ancien château, abrite à son sommet, une charpente de vieux chênes supportant trois cloches, dont une remarquable en bronze, pesant 800 kilos et datée d'environ 1550. La datation a été confirmée par un certain M. Lemoine, maître-carilloneur de l'hôtel de ville de Lyon en 1995, à la surprise générale des Vénissians. De ce fait, elle est considérée comme l'une des plus anciennes de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

- L'église Sainte-Jeanne-d'Arc, située dans le quartier de Parilly a été construite dans les années 1920-1930 à la suite de la croissance démographique du quartier, marquée par l'afflux d'immigrés espagnols et italiens de l'usine Berliet. La population avait en effet réclamé sa propre paroisse car l'église Saint-Germain, située au centre de Vénissieux, était devenue trop éloignée. La nouvelle église fut ainsi construite en 1932 par l'architecte Joanny Verger. Des vitraux, dus à Théodore Hanssen (connu pour avoir conçu les vitraux du Sacré-Cœur de Paris) sont posés dans le chœur en 1946. Trois verrières historiées, composées chacune de baies jumelées en bâtière, représentent des scènes de la vie du Christ transposées à l'époque contemporaine. L'ensemble paroissial comprend également un presbytère et une salle de réunion. Les édifices ont conservé leurs jardins clos d'origine. Les façades et toitures, y compris les vitraux font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 1er juin 2006.

- L'église de l'Immaculée-Conception (ou église du Moulin à Vent ou des Sauterelles), a été érigée en 1907.

- Les deux cimetières de Vénissieux sont aussi une curiosité. Notamment l'ancien cimetière situé sur la colline du Centre qui est chargé d'histoire locale, avec les tombes célèbres des rosiéristes, mais aussi celles des anciens maires et des personnalités de la commune.

- La mosquée Eyüb Sultan, inaugurée en 2013 dans le quartier de Parilly, comporte un intérieur remarquable, par le choix des matériaux, la finesse des sculptures et des calligraphies, coiffé par une coupole de seize mètres de diamètre.

- L'église Saint-Germain est le plus vieil édifice de la commune.

- La cloche de bronze datant de 1550 de l'église Saint-Germain.

- La nef de l'église Jeanne-d'Arc.

- La mosquée Eyüb Sultan à Parilly.

Personnalités liées à la commune

- Soy's, chanteur, acteur et mannequin.

- Véniciès, légionnaire romain, qui a donné son nom à la ville.

- Gallien Minguet, bourgeois lyonnais, grand exploitant agricole durant le siècle de Louis XIV, qui a donné son nom aux Minguettes.

- Corneille de Lyon, peintre royal du XVIe siècle, ayant possédé une maison de campagne, dans l'actuelle rue du Château.

- Marius Berliet, grand industriel.

- Louis Muller, graveur et sculpteur français, créateur des timbres Marianne des années 50-60 et sculpteur des bas-reliefs du théâtre du Palais de Chaillot à Paris.

- André Gerin, homme politique français.

- Marcel Houël, homme politique français.

- Loïc Hervé, homme politique français.

- Anne Hidalgo, femme politique, actuelle maire de Paris.

- Florence Foresti, humoriste et actrice française née à Vénissieux.

- Bassem Braiki, blogueur et polémiste franco-tunisien.

- Louisy Joseph, chanteuse née à Vénissieux.

- Samuel Dumoulin, cycliste professionnel.

- Paul Lacombe, joueur de basket-ball évoluant à Strasbourg IG (Pro A).

- Madeleine Chirat, skieuse alpine française

- Davy Tissot, gagnant du Bocuse d'Or 2021, a vécu aux Minguettes et ancien apprenti au lycée Hélène-Boucher

- Adolphe Schaeffer, architecte français, actif à Lyon

De nombreux footballeurs ont grandi à Vénissieux, où ils ont fréquenté le club de l'AS Minguettes :

- Ludovic Giuly

- Alain Caveglia

- Luis Fernandez

- Alim Ben Mabrouk

- Frédéric Patouillard

- Joseph-Désiré Job

- Maxime Gonalons

- Maxence Caqueret

- Amel Majri

Anecdotes vénissianes

- Dans le quartier de Parilly, au croisement des boulevards Viviani, Pinel et avenue Charles de Gaulle (ancienne route d'Heyrieux), se trouve un carrefour nommé "La Femme Morte". Un nom sordide digne d'un roman policier, qui se prête à de nombreux récits et légendes, mais qui a perduré dans l'histoire locale. En effet, ce nom existe depuis le XVe siècle et apparaît sur un plan daté de 1831. Autrefois nommé "La Vieille Morte", ce carrefour aurait abrité la tombe d'une dame très âgée il y a des temps très anciens.

Héraldique

Annexes

Bibliographie

- Maurice Corbel (préf. Marcel Houël), Vénissieux : du village à la cité industrielle, Paris, Messidor, coll. « Temps actuels », 1983, 300 p. (ISBN 2201016437)

- Maurice Corbel (préf. André Gerin), Vénissieux la rebelle, Cercle d'art, 1997, 272 p. (ISBN 2702204813)

- Alain Belmont, Chroniques vénissianes : Expressions du passé de Vénissieux du XIVème au XXe siècle, 2010.

- Philippe Videlier & Bernard Bouhet, Vénissieux de A à V, 1921-1931.

- Serge Cavalieri, Vénissieux 1914-1918, Poilus morts pour la France.

- Patrimoine Rhônalpin, Patrimoine de l’Est lyonnais, Des richesses insoupçonnées.

- René Forestier, Lettres vénissianes, 130 p.

- Gérard Petit, Baptême de La Vénissiane.

- Nathalie Ferrand, Créateurs de roses - Les dynasties lyonnaises à la conquête des marchés (1820-1939).

- Morgane Velten, Les roses de Vénissieux.

- Florence Charpigny, Mémoires villageoises d’un quartier de Vénissieux : Parilly entre deux guerres.

- Valérie Perthuis, Le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux

- Alice Pénisson & Claude Delmas, Si Saint-Fons m’était conté.

- FPEL, Patrimoine funéraire de l’Est lyonnais.

- Christian Fougerouse, Artichauts et asperges à Vénissieux (1728-1942), éditions Jacques André à Lyon. Mars 2021.

Voir aussi

Articles connexes

- « Dossier complet : Commune de Vénissieux (69259) », Recensement général de la population de 2020, INSEE, 25/8//2023 (consulté le 19 octobre 2023).

- « Vénissieux » sur Géoportail.

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Notices d'autorité :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le 14 novembre 2020 en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en octobre 2020, celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Références

Site de l'Insee- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Vénissieux - Section LOG T2 » (consulté le 19 octobre 2023).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Vénissieux - Section LOG T7 » (consulté le 19 octobre 2023).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans le Rhône - Section LOG T2 » (consulté le 19 octobre 2023).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière - Section LOG T2 » (consulté le 19 octobre 2023).

- Annie Fourcaut, « Les banlieues populaires ont aussi une histoire », Revue Projet 2007/4 (n° 299).

- André Charvet, Le pays du Velin : de Lyon à Satolas, des origines à nos jours, Neyron, AREM-communication, 1984, 159 p..

- Bravard Yves, Le bas Dauphiné recherches sur la morphologie d'un piémont alpin, Grenoble, Allier, 1963, 504 p, p. 266-270.

- Mandier Pierre, Le relief de la moyenne vallée du Rhône au Tertiaire et au Quaternaire, BRGM, 1988, 654 p., p. 191-197.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, 18 juin 2010 (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le 11 janvier 2024)

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le 11 janvier 2024).

- « Orthodromie entre Vénissieux et Bron », sur fr.distance.to (consulté le 11 janvier 2024).

- « Station Météo-France « Lyon-Bron », sur la commune de Bron - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 11 janvier 2024)

- « Station Météo-France « Lyon-Bron », sur la commune de Bron - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le 11 janvier 2024)

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, novembre 2022 (consulté le 11 janvier 2024)

- (en) « Guide botanique - Parc Louis Dupic », sur Issuu (consulté le 23 octobre 2019).

- Sylvain Quatravaux, « De la conception du "plus beau parc de France" à la réalisation du "plus grand ensemble d'habitation de France". Historique du parc de Parilly, à Lyon: une zone urbaine déchirée entre deux moments de politique publique (1934-1957) », Séminaire : Ville et pouvoir urbain ; approches socio-historiques, 4 septembre 2008, p. 68 p. (lire en ligne).

- « Office du tourisme rhone : L'espace VTT des Grandes Terres », sur www.rhonetourisme.com (consulté le 23 octobre 2019).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 3 avril 2021).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le 3 avril 2021).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le 3 avril 2021).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le 3 avril 2021).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, 21 octobre 2020 (consulté le 3 avril 2021).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, 21 octobre 2020 (consulté le 3 avril 2021).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le 3 avril 2021).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, 21 octobre 2020 (consulté le 3 avril 2021).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le 30 avril 2021)

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le 30 avril 2021). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.