Bibio major

Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Bibio major, un sujet qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes à travers l'histoire. Bibio major a fait l'objet de débats et d'études dans divers domaines, de la psychologie à la science, en passant par l'histoire et la culture. Tout au long de cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Bibio major, depuis son origine et son évolution jusqu'à son impact sur la société actuelle. De plus, nous analyserons les différentes perspectives et théories qui ont émergé autour de Bibio major, ainsi que les implications que cela a sur notre vie quotidienne. Préparez-vous à entrer dans le monde passionnant de Bibio major et découvrez tout ce que ce thème a à offrir !

Bibio inflexus, Penthetria major, Plecia major

- †Bibio inflexus Théobald, 1937

- †Plecia major Oustalet 1870

- †Penthetria major (Oustalet 1870)

Bibio major est une espèce fossile d'insecte diptère, de la famille des Bibionidae, de la sous-famille des Bibioninae et du genre Bibio.

Classification

L'espèce Plecia major est publiée par le zoologiste français Émile Oustalet (1844-1905) en 1870[1],[2]. L'holotype et les cotypes des collections de M. Fouilhoux et Lecocq viennent de la commune de Corent dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne, dans la couronne de Clermont-Ferrand. Un exemplaire R06693 est conservé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris[3].

L'espèce Bibio inflexus est publiée par Nicolas Théobald en 1937[4],[2]. L'Holotype F269 ♂ et F273+274 ♀ de la collection Fliche de l'école nationale des eaux et forêts de Nancy viennent de la commune de Céreste dans les Basses-Alpes.

Changements de genre

L'espèce Plecia major est renommée Penthetria major par Neal Luit Evenhuis en 1994[5].

L'espèce Penthetria major est renommée Bibio major en même temps que Bibio inflexus est déclarée synonyme par John Skartveit et André Nel en 2017[6],[2].

Ceux-ci référencent la cinquième et dernière collection de fossiles du PNR du Luberon, venant de Céreste[2].

Âge des fossiles

Selon Paleobiology Database en 2023, ces cinq collections de fossiles sont du Rupélien ou Oligocène inférieur soit de 33,9 à 28,4 Ma[2].

Étymologie

L'épithète spécifique major signifie en latin « majeure » et inflexus signifie en latin « penchée ».

Description

Caractères

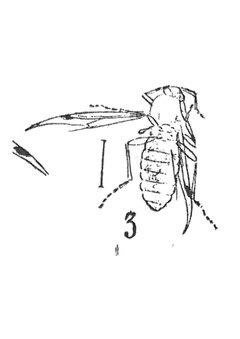

La diagnose de Nicolas Théobald en 1937[4],[note 1] : Bibio inflexus mâle ♂

« Tête et thorax noirs, abdomen brun noirâtre, ailes dépassant l'extrémité de l'abdomen. Tête inclinée, yeux de forme ovale, fragments d'antennes formées d'articles cylindriques et courts. Thorax plus haut que long, pronotum court, mésonotum fortement gibbeux ; scutellum arrondi, métanotum court. Abdomen grêle, contracté vers l'arrière, légèrement incurvé, le dernier sommet porte les appendices génitaux mâle. Pattes fortes. Balanciers à tige moyenne, massue pyriforme. Ailes à stigma brun, seule la partie antérieur des nervures est conservée, type Bibio. »[4].

Bibio inflexus femelle ♀

« Cet insecte montre comme le précédent une tête noire, le thorax noir, l'abdomen brunâtre ; yeux séparés ; thorax large ; abdomen de forme ovoïde. Les pattes ont une teinte brune et sont fortes. les balanciers ont une tige moyenne. Les ailes, à stigma brun, dépassent l'abdomen. La taille est de 7,5 mm. Tous ces caractères correspondent à ceux de la forme précédente. »[4].

Dimensions

La longueur du corps est de 7,5 mm[4].

Affinités

« L'Insecte représente probablement le sexe ♂ correspondant à la forme suivante. »[4].

« Par la taille et la forme, B. inflexus ♀ se rapproche de B. conformans d'Aix, mais dans B. inflexus les ailes sont relativement plus longues que dans B. conformans. »[4].

Biologie

Les Bibionidés vivaient "par légions" dans les forêts marécageuses[7].

« Le g. Bibio est universellement répandu. Il vit sur les plantes ; les larves se développent dans la terre, dans les déchets des animaux ou dans les débris végétaux. »[8].

Galerie

-

Bibio inflexus ♂ en 1937 par N. Théobald.

-

Bibio Baumbergeri N. Theobald, Sannoisien de Kleinkembs, Interprétation graphique.

-

Bibio marci, mâle - espèce type sœur vivante.

- Quelques espèces vivantes du genre Bibio.

-

Bibio hortulanus, femelle.

-

Bibio varipes, femelle.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) John Skartveit et André Nel, « Revision of fossil Bibionidae (Insecta: Diptera) from French Oligocene deposits », Zootaxa, Magnolia Press (d), vol. 4225, no 1, , p. 1–83 (ISSN 1175-5334 et 1175-5326, OCLC 49030618, PMID 28187637, DOI 10.11646/ZOOTAXA.4225.1.1).

.

. - J. Skartveit et S. Wedmann, « A revision of fossil Bibionidae (Insecta: Diptera) from the Oligocene of Germany », Zootaxa, vol. 4909, , p. 1-77 (DOI 10.11646/zootaxa.4909.1.1)

- (en) Neal Luit Evenhuis, Catalogue of the Fossil Flies of the World (Insecta: Diptera), Backhuys Publishers, , 1-600 p. (ISBN 9789073348288).

- Nicolas Théobald, « Les insectes fossiles des terrains oligocènes de France 473 p., 17 fig., 7 cartes,13 tables, 29 planches hors texte », Bulletin Mensuel de la Société des Sciences de Nancy et Mémoires de la Société des sciences de Nancy, Imprimerie G. Thomas, , p. 1-473 (ISSN 1155-1119 et 2263-6439, OCLC 786027547).

.

.

Publication originale

- Émile Oustalet, « Recherches sur les insectes fossiles des terrains Tertiaires de la France, première partie, insectes fossiles de l'Auvergne », Annales des Sciences Géologiques, Paris, vol. 2, no 3, , p. 1-178.

Voir aussi

- les communes de Corent en Puy-de-Dôme et Céreste en Alpes-de-Haute-Provence

- le muséum national d'histoire naturelle de Paris

- Paul Fliche et l'école nationale des eaux et forêts de Nancy

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

Notes et références

Notes

Références

- ↑ Émile Oustalet 1870, p. 114.

- (en) Paleobiology Database : †Bibio major Oustalet 1870 (consulté le ).

- ↑ « Plecia major Oustalet, 1871 - Syntype », sur Muséum national d'histoire naturelle (consulté le ).

- Nicolas Théobald 1937, p. 404.

- ↑ Neal Luit Evenhuis 1994.

- ↑ Skartveit et Nel 2017, p. 67.

- ↑ Nicolas Théobald 1937, p. 279.

- ↑ Nicolas Théobald 1937, p. 140.