Calotte (paramentique)

Dans cet article, nous explorerons Calotte (paramentique), un sujet d'une grande importance aujourd'hui qui touche divers domaines d'étude et qui a suscité un large intérêt dans la communauté universitaire et dans la société en général. Calotte (paramentique) représente un point crucial pour comprendre le fonctionnement de différents phénomènes, d'un point de vue historique, scientifique, social ou culturel. Grâce à une analyse détaillée, nous examinerons chaque aspect pertinent de Calotte (paramentique), explorant ses implications, son évolution au fil du temps, ainsi que les solutions ou approches possibles pour relever ce défi. Cet article vise à offrir une vision globale, critique et réflexive sur Calotte (paramentique), dans le but de fournir des connaissances et de générer un débat éclairé sur ce sujet important.

La calotte est une coiffe ronde, portée par les ecclésiastiques dans la liturgie catholique. Elle est également en usage chez les Anglicans. Chez les catholiques, on la nomme parfois de son italien zucchetto (/dzukˈketto/).

Étymologie

Calotte viendrait de calota ancien provençal, XIIIe siècle. Son origine est obscure :

- de l'ancien français cale, « coiffure »

- du bas latin calautica, « sorte de coiffure pour les femmes », IVe siècle

- emprunté à l'arabe kallàuta, « coiffure », XIIIe siècle

- à rattacher à l'ancien français écale*, « valve de coquillage », XIIe siècle, de l'ancien bas francisque *skala, même mot que le germain *sklja, « écaille », cf. l'ancien haut allemand scala, « coquillage, coupe », allemand Schale, « coquille », anglais shell, « coquille ».

Origine et utilisation

Apparue au Moyen Âge, la calotte était autrefois appelée subbiretum ou submitrale car elle se porte sous la mitre : c'est une petite coiffe ronde recouvrant la tonsure des clercs[1],[2].

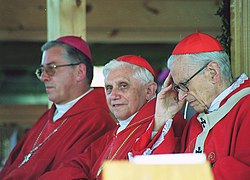

Elle est de la même couleur que le costume ecclésiastique, c'est-à-dire noire pour le prêtre et l'abbé régulier, violette pour l'évêque, rouge pour le cardinal, blanche pour le pape.

Elle est, depuis longtemps, très rarement portée par les prêtres de rite romain, celui-ci ne permettant son usage pour la célébration de la messe que dans des cas exceptionnels, en vertu d'un indult.

En France, sous la Troisième République, fortement anticléricale, un slogan populaire souvent répété est « À bas la calotte », employé pour dénoncer l'influence de la religion sur la vie publique ; La Calotte était également un journal anticlérical.

Annexes

Notes et références

- ↑ Axel Le Corre, « Evolution du vestiaire liturgique papal et cardinalice (1789-1914) », academia.edu, , p. 38 (lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Pourquoi les évêques portent-ils une calotte ? », sur La Croix Africa, (consulté le )

- (de) Dieter Philippi, Sammlung Philippi : Kopfbedeckungen in Glaube, Religion und Spiritualität,, Leipzig, St. Benno Verlag, Leipzig, , 1re éd., 711 p. (ISBN 978-3-7462-2800-6)