Théogonie (Hésiode)

Dans l'article suivant, nous explorerons en profondeur le monde fascinant de Théogonie (Hésiode). De ses origines à son impact aujourd'hui, nous approfondirons les nombreux aspects qui font de Théogonie (Hésiode) un sujet d'intérêt pour les personnes de tous âges et de toutes professions. Au fil de ces pages, nous découvrirons l'importance de Théogonie (Hésiode) dans la société moderne et la pertinence qu'elle a dans divers domaines. Que vous soyez un expert dans le domaine ou que vous découvriez Théogonie (Hésiode) pour la première fois, cet article vous fournira un aperçu complet et à jour de ce sujet passionnant.

| Titre original |

(grc) Θεογονία |

|---|---|

| Langues | |

| Auteur | |

| Genre | |

| Sujet | |

| Personnages | |

| Date de création |

VIIe siècle av. J.-C. |

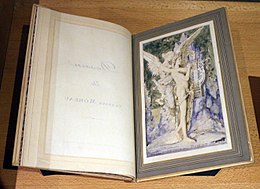

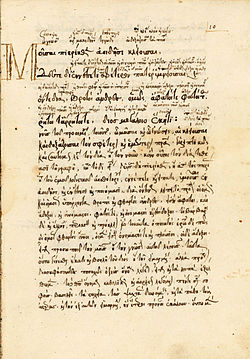

La Théogonie (en grec ancien Θεογονία / Theogonía) est une œuvre du poète grec Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) écrite en hexamètres dactyliques. Elle joue un rôle fondateur dans la connaissance que nous avons de la mythologie grecque. Le terme « théogonie » vient du nom θεός / theós qui signifie « dieu » et du verbe γεννάω / gennáō qui signifie « engendrer ». Il s'agit donc d'un récit de l'origine des dieux.

Historique

Le mythe hourrite de Kumarbi présente de nombreux points de contact avec la cosmogonie d'Hésiode. Ce mythe traduit des conceptions influencées par le rayonnement de la civilisation mésopotamienne, mais son contenu reste foncièrement hourrite. Du moins assure-t-il un lien entre la Grèce et l'Orient[1].

Sujet

« Grand récit de la succession des générations divines », selon l'expression de Nicole Loraux[réf. nécessaire], le poème conte la naissance de « la race sacrée des Immortels toujours vivants » (v. 105). Il s’ouvre par une longue invocation aux Muses :

« Commençons, pour chanter, par les Muses Héliconiennes, qui habitent la grande et divine montagne de l’Hélicon, et qui autour de la source à l'aspect de violette, de leurs pieds délicats, dansent, ainsi qu'autour de l’autel du très puissant fils de Cronos. »

— Hésiode, Théogonie, proème v. 1-4, trad. Aude Priya Wacziarg Engel

Hésiode narre d’abord les circonstances de sa vocation : les Muses l’ont visité alors qu’il faisait paître ses troupeaux sur les pentes du mont Hélicon. Elles lui ont remis un rameau de laurier, et lui ont ordonné de chanter l’histoire des dieux immortels. La seule condition qu’elles imposent à ce don de voyance poétique est de les célébrer au début et à la fin de chacun de ses chants, ce qu’il fait aussitôt par un hymne qui peut se diviser en quatre parties :

- Les Muses ont pour fonction de réjouir le cœur de Zeus.

- Naissance et apparition des Muses sur l’Olympe.

- Les Muses sont les inspiratrices des rois et des poètes. Invocation aux Muses.

Hésiode évoque ensuite l’émergence du règne de Zeus. Au commencement est le Chaos, état d’indistinction universel, suivi par Gaïa (la Terre), et Éros (le Désir, principe du commencement et de l’origine). De ces divinités premières naissent les éléments naturels (la Nuit, le Jour, etc.) et de nombreuses divinités allégoriques (le Sommeil, la Mort, etc.).

Parallèlement, des théomachies voient Zeus prendre le pouvoir sur les Immortels, et chasser les forces anciennes créatrices de désordre (les Titans et les Géants). Zeus concilie en lui la force (« il a en main le tonnerre et la foudre flamboyante », v. 706–707) et l’intelligence (il a avalé Métis, déesse de l’intelligence rusée). Son règne s’appuie sur la justice, comme le symbolisent ses noces avec Thémis, déesse de la Justice et de la Loi, avec qui il engendre les trois heures : l'Ordre (Eunomia), la Justice (Dikè) et la Paix (Eirenè).

Structure de l'œuvre

Ce découpage des épisodes de la Théogonie suit globalement celui adopté par Paul Mazon dans la Notice de la Théogonie, dans son édition des œuvres d'Hésiode, dans la Collection des universités de France.

- v. 1–114 : prélude

- v. 115–153 : cosmogonie : le Chaos, apparition d'Éros, de Gaïa (Terre), qui enfante Ouranos (Ciel). Naissance de Nyx (Nuit) et d'Éther (Lumière du jour). Naissance des enfants de Gaïa et d'Ouranos : les Titans.

- v. 154–210 : récit de la castration d'Ouranos par Cronos. Naissance d'Aphrodite.

- v. 211–232 : la descendance de la Nuit.

- v. 233–336 : la descendance de Gaïa et de Pontos (Flot).

- v. 336–616 : les enfants des Titans.

- v. 617–735 : récit de la Titanomachie.

- v. 736–819 : descriptions du Tartare.

- v. 820–880 : récit du combat entre Zeus et Typhée.

- v. 881–885 : avènement définitif de Zeus. Partage des honneurs entre les dieux.

- v. 886–962 : la descendance de Zeus.

- v. 963–964 : formule conclusive de la théogonie proprement dite.

- v. 965–1020 : hérôogonie : catalogue des héros nés de l'union d'une déesse et d'un mortel.

- v. 1021–1022 : formule introductive du Catalogue des femmes auxquelles se sont unis des dieux, et qui faisait suite à la Théogonie.

Homère et Hésiode

Homère et Hésiode sont tous deux considérés comme les sources littéraires ayant exercé la plus forte influence sur la mythologie grecque. Leurs poèmes utilisent le même vers et la même langue. À la fin du poème, Zeus prend ainsi bien garde de ménager les anciennes puissances comme Hécate ou Styx. On a pu y reconnaître l’influence des mythologies du Proche-Orient, en particulier les mythes hittites (légendes de Kumarbi et d'Ullikumi), babyloniens ou akkadiens (poème Enuma Elish)[2].

Les théogonies d’Homère et Hésiode comportent cependant de nombreuses différences. Ainsi, chez Homère, Zeus est l’aîné des fils de Cronos, comme Poséidon le souligne à plusieurs reprises. C'est son aînesse qui assure son pouvoir et sa domination sur les autres Immortels. En revanche, chez Hésiode, Zeus est le troisième fils. C'est sa victoire sur son propre père qui assure sa domination. De même, Homère fait de Zeus le père de nombreux dieux (comme Aphrodite) qui sont ses frères et sœurs chez Hésiode.

Notes et références

- ↑ Brice Parain, Histoire de la philosophie, t. I, Paris, Gallimard, coll. « Encyclopédie de la Pléiade » (no 26), , 1760 p. (ISBN 2070104265, lire en ligne), p. 47.

- ↑ Suzanne Saïd, Monique Trédé et Alain Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier Cycle », (ISBN 2130482333 et 978-2130482338), p. 59.

Bibliographie

- (grc + fr) Hésiode (trad. du grec ancien par Annie Bonnafé, préf. Jean-Pierre Vernant), Théogonie, Paris, Payot & Rivages, coll. « La Petite Bibliothèque », , 184 p. (ISBN 978-2743621384).

- Hésiode (trad. Paul Mazon), introduction à la Théogonie, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Collection des universités de France », , 242 p. (ISBN 978-2-251-00152-4).

- Hésiode (trad. Paul Mazon, introduction de Gabriella Pironti), Théogonie, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Classiques en poche », , 122 p.

- Suzanne Saïd, Monique Trédé et Alain Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier Cycle », (ISBN 2130482333 et 978-2130482338).

- (grc + fr) Hésiode (traduit et commenté par Aude Priya Wacziarg Engel, avant-propos de Barbara Cassin) (trad. du grec ancien), Théogonie. Un chant du cosmos, Paris, Fayard, coll. « Ouvertures bilingues », , 316 p. (ISBN 978-2-213-68209-9).

.

.

Voir aussi

- Consulter la liste des éditions de cette œuvre

.

.

Articles connexes

- Hésiode

- Catalogue des femmes et Les Travaux et les Jours

- Hexamètre dactylique

- Zeus dans la littérature et la philosophie

Liens externes

Bases de données et dictionnaires

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :