Cuivre

Apparence déplacer vers la barre latérale masquer

| Cuivre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuivre natif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Position dans le tableau périodique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symbole | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nom | Cuivre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numéro atomique | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Groupe | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Période | 4e période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Bloc | Bloc d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Configuration électronique | 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Masse atomique | 63,546 ± 0,003 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rayon atomique (calc) | 135 pm (145 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rayon de covalence | 132 ± 4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rayon de van der Waals | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| État d’oxydation | 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Électronégativité (Pauling) | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Oxyde | Faiblement basique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Énergies d’ionisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1re : 7,726 38 eV | 2e : 20,292 4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3e : 36,841 eV | 4e : 57,38 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5e : 79,8 eV | 6e : 103 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7e : 139 eV | 8e : 166 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9e : 199 eV | 10e : 232 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11e : 265,3 eV | 12e : 369 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 13e : 401 eV | 14e : 435 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 15e : 484 eV | 16e : 520 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 17e : 557 eV | 18e : 633 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 19e : 670,588 eV | 20e : 1 697 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 21e : 1 804 eV | 22e : 1 916 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 23e : 2 060 eV | 24e : 2 182 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 25e : 2 308 eV | 26e : 2 478 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 27e : 2 587,5 eV | 28e : 11 062,38 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 29e : 11 567,617 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| État ordinaire | Solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Masse volumique | 8,96 g·cm-3 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Système cristallin | Cubique à faces centrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dureté (Mohs) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Couleur | Rouge brun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Point de fusion | 1 084,62 °C (congélation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Point d’ébullition | 2 562 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Énergie de fusion | 13,05 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Énergie de vaporisation | 300,3 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Volume molaire | 7,11×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pression de vapeur | 0,050 5 Pa à 1 084,45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Vitesse du son | 3 570 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Chaleur massique | 380 J·kg-1·K-1

équation :

C

P

=

(

17.72891

)

+

(

28.09870

)

×

10

−

3

T

+

(

−

31.25289

)

×

10

−

6

T

2

+

(

13.97243

)

×

10

−

9

T

3

+

(

0.068611

)

×

10

6

T

2

{\displaystyle C_{P}=(17.72891)+(28.09870)\times 10^{-3}T+(-31.25289)\times 10^{-6}T^{2}+(13.97243)\times 10^{-9}T^{3}+{\frac {(0.068611)\times 10^{6}}{T^{2}}}}

32,844 50 J·mol-1·K-1 (liquide, 1 084,9 à 2 569,9 °C) équation :

C

P

=

(

−

80.48635

)

+

(

49.35865

)

×

10

−

3

T

+

(

−

7.578061

)

×

10

−

6

T

2

+

(

0.404960

)

×

10

−

9

T

3

+

(

133.3382

)

×

10

6

T

2

{\displaystyle C_{P}=(-80.48635)+(49.35865)\times 10^{-3}T+(-7.578061)\times 10^{-6}T^{2}+(0.404960)\times 10^{-9}T^{3}+{\frac {(133.3382)\times 10^{6}}{T^{2}}}}

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Conductivité électrique | 59,6×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Conductivité thermique | 401 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Solubilité | sol. dans HNO3, |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No CAS | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No ECHA | 100.028.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| No CE | 231-159-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Produit non contrôléCe produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT. Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients Commentaires : La dénomination chimique et la concentration de cet ingrédient doivent être divulgués sur la fiche signalétique s'il est présent à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % dans un produit contrôlé. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| modifier |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le cuivre est l'élément chimique de numéro atomique 29, de symbole Cu. Le corps simple cuivre est un métal.

Généralités et corps simple

Le cuivre est un élément du groupe 11, de la période 4, un élément du bloc d métal de transition chalcophile.

Dans le tableau périodique des éléments, le cuivre est de la même famille que l'argent et l'or, parce que tous possèdent une orbitale s occupée par un seul électron sur des sous-couches p et d totalement remplies, ce qui permet la formation de liaisons métalliques (configuration électronique Ar 3d10 4s1). Les trois métaux de ce « groupe du cuivre » ont un caractère de noblesse et de rareté accru, du cuivre semi-noble à l'or véritablement noble, le premier caractère s'expliquant par leur rayon atomique faible et leur compacité d'empilement atomique, leur potentiel d'ionisation plus important à cause des sous-couches d, leur point de fusion relativement élevé et leur faible réactivité ou relative inertie chimique.

Naturellement présent dans la croûte terrestre, le cuivre (à faible dose) est essentiel au développement de toute forme de vie. Il est majoritairement utilisé par l'Homme sous forme de métal. Le cuivre pur est un des seuls métaux colorés avec l'or et le césium. Il présente sur ses surfaces fraîches une teinte ou un éclat métallique rose saumon : ce « métal rouge » apprécié en orfèvrerie et en bijouterie, par exemple comme support de pièces émaillés ou émaux rares, était dédié à la déesse de la beauté Aphrodite et aux artistes. On le désigne parfois sous le nom de cuivre rouge par opposition aux laitons (alliages de cuivre et de zinc) improprement nommés « cuivre jaune ». Métal ductile, il possède des conductivités électrique et thermique particulièrement élevées qui lui confèrent des usages variés. Il intervient également comme matériau de construction et entre dans la composition de nombreux alliages, les cupro-alliages.

Le cuivre, aujourd'hui métal usuel, est le plus ancien métal utilisé par l’Homme. Le point de fusion n'est pas trop élevé, et la facilité de réduction de l'oxyde de cuivre, souvent par un simple feu de bois, est remarquable.

Les plus anciennes traces de fusion du cuivre dans des fours à vent ont été découvertes dans le plateau iranien sur le site archéologique de Sialk III daté de la première moitié du Ve millénaire av. J.-C. — il y a donc près de sept mille ans. Il y a 6 000 ans l'extraction de minerai pour en tirer du cuivre est commune en quelques endroits de l'Eurasie et de l'Afrique, à l'instar de la malachite du Sinai pour l'Égypte antique dont les mines sont exploitées vers 4500 av. J.-C.

Panoplie de casseroles en cuivre.

Panoplie de casseroles en cuivre.

L'histoire méditerranéenne antique du cuivre est intimement liée à l'île de Chypre qui se nomme tardivement en grec ancien Κύπρος / Kýpros : c'est en effet sur cette île que furent exploitées les mines de cuivre et cuivre natif, qui permirent à des civilisations humaines méconnues de prospérer, bien avant les civilisations minoenne, mycénienne et phénicienne. Ces diverses civilisations issues de Méditerranée orientale organisèrent le commerce antique du métal rouge en Méditerranée, si bien que les Romains l’appelèrent d'une manière générique le cuivre et divers alliages aes cyprium (littéralement « métal de Chypre »), cyprium (du grec ancien Κύπρος / Kýpros) désignant l'île. Le terme s'est transformé au fil du temps pour devenir « cuprum » en latin pour donner le mot « cuivre » en français.

Allié principalement à l’étain et parfois à d'autres métaux, il donne lieu à une révolution technologique, « l'âge du bronze », aux alentours de 2 300 ans avant notre ère. Les bronzes sont plus durs, plus aisément fusibles et aptes à être coulés dans un moule, plus résistants à la corrosion atmosphérique que le cuivre natif ou purifié. La fabrication d'ustensiles et d'armes, d'objets d'art et de statues massives, de cloches ou clochettes, de timbres ou cymbales, de chandeliers ou de grands vases éventuellement sacrés ou d'offrandes, de médailles et de monnaie peut se développer. La maîtrise de cette matière métallique alliée est telle qu'elle permet l'érection du colosse de Rhodes, une statue-phare de Helios-Apollon de 32 m de haut au IIIe siècle av. J.-C.

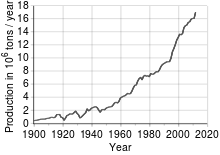

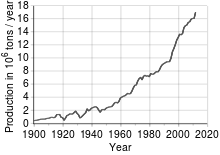

Une série d'articles de la revue Science en avril 1996, de nature transdisciplinaire, regroupant des équipes d'historiens, d'archéologues, de physico-chimistes et de glaciologues, a permis de replacer globalement en rapport avec les variations de production artisanale et proto-industrielle, des mesures par analyse spectrométrique de particules et poussières de cuivre métal et ses dérivés, piégées dans les échantillons de glaces extraits de la calotte glaciaire du Groenland. Les pics historiques de production de cuivre, par exemple l'introduction de la monnaie, les guerres de la République et de l'Empire Romain, l'ouverture de mine suédoise de Falun ont pu être grossièrement retrouvés, en prenant une base à -5000 av. J.-C. et en considérant des pertes atmosphériques de l'ordre de 15 % au début de la métallurgie généralisée dans l'œkoumène vers -2500 av. J.-C., réduite seulement à 0,25 % vers 1750 par le progrès des procédés chimiques. La production annuelle mondiale de cuivre, stimulé par le monnayage, aurait atteint un sommet longtemps inégalé de 15 kt au début du Ier siècle de l'ère chrétienne. Le chiffre moyen de la production annuelle de cuivre estimée bon an mal an en Europe occidentale et centrale de la fin de l'Empire Romain à l'aube du XVIIIe siècle est de l'ordre de 2 kt par ce biais. L'essor de la métallurgie chinoise permettrait de justifier une production de 13 kt/an au XIIe siècle et XIIIe siècle.

Les adjectifs « cuivreux » et « cuprifère » qualifient de manière générique les matériaux à base de cuivre ou la matière contenant du cuivre. Le premier adjectif reste ambigu dans un emploi étendu, puisqu'il désigne précisément pour les chimistes le cuivre au degré d'oxydation (I), alors que le second est employé de manière courante, en particulier en géosciences.

L'adjectif « cuivrique », outre un sens étendu analogue à « cuivreux », désignait surtout l'état d'oxydation II du cuivre le plus commun, surtout en solution aqueuse. Les adjectifs « cuprique » et « cupreux » sont les équivalents savants de cuivrique et cuivreux. Le radical latin cupro- ou cupr- désignant le cuivre se retrouve dans de nombreuses appellations techniques ou chimiques.

Article détaillé : Isotopes du cuivre.Le cuivre possède 29 isotopes connus, de nombre de masse variant de 52 à 80, ainsi que sept isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, deux sont stables, 63Cu et 65Cu, et constituent l'ensemble du cuivre naturel dans une proportion d'environ 70/30. Ils possèdent tous les deux un spin nucléaire de 3/2. La masse atomique standard du cuivre est de 63,546(3) u.

Les 27 autres isotopes sont radioactifs et ne sont produits qu’artificiellement. Le plus stable des radioisotopes d'entre eux est 67Cu avec une demi-vie de 61,83 heures. Le moins stable est 54Cu avec une demi-vie d'environ 75 ns. La plupart des autres ont une demi-vie inférieure à une minute.

Occurrences dans les milieux naturels, minéralogie et géologie, gîtes et gisements

Le cuivre est un élément dont le clarke s'élève à 55 à 70 g/t. Il est parfois abondant en certains sites miniers.

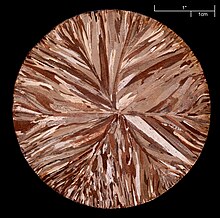

Le cuivre est un des rares métaux qui existent à l'état natif, ce qui en a fait l'un des premiers métaux utilisés par les humains. Il apparaît cependant majoritairement dans des minéraux, en particulier sous forme de sulfure, du fait de son caractère chalcophile (attirance pour l'élément soufre).

À l'état natif, il se présente comme un polycristal de structure cubique à faces centrées. Il se trouve aussi parfois sous la forme d'un monocristal, le plus grand mesurant environ 4,4 × 3,2 × 3,2 cm. Les cristaux bien formés sont rares. Dans les quelques sites où il peut être observé (son occurrence à l'état natif est faible), il se trouve sous forme de fils dentritiques, d'assemblages de feuilles ou de recouvrements d'imprégnation plus ou moins massifs. Au Néolithique, le métal ainsi récupéré était ensuite facilement mis en forme par un léger martelage.

Cristaux d'azurite et de malachite sur cuivre natif.

Cristaux d'azurite et de malachite sur cuivre natif.

Sous forme minérale, le cuivre apparaît le plus fréquemment sous forme de sulfure ou de sulfosel dans des minéraux comme la chalcopyrite (CuFeS2), la bornite (Cu5FeS4), la cubanite (CuFe2S3) et surtout la covelline (CuS) et la chalcosine (Cu2S). Il se trouve également dans des carbonates tels que l'azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) et la malachite (Cu2CO3(OH)2), ainsi que dans un oxyde, la cuprite (Cu2O).

Les minéraux contenant l'élément cuivre ont souvent un bel aspect coloré, à l'instar de la pierre d'Eilat.

Cuivre natif

Article détaillé : Cuivre natif.Les gisements de cuivre natif attestent le plus souvent d'un hydrothermalisme très actif et de roches magmatiques basiques.

Cristaux de cuivre natif de 12 × 8,5 cm.

Cristaux de cuivre natif de 12 × 8,5 cm.

On trouve le cuivre natif :

- dans des zones poreuses des basaltes : les réactions entre solution hydrothermale et minerais ferrifères génèrent le cuivre des principaux gisements de ce minéral. Dans la presqu'île de Keweenaw aux États-Unis, les couches de basalte alternent avec des grès et des conglomérats, les cavités sont emplies par le cuivre associé à la calcite, l'épidote, des minéraux cuprifères, des zéolites, un peu d'argent ; d'importantes masses de cuivre natif jusqu'à environ 500 000 kg y ont été rencontrées, en particulier dans l'État du Michigan, où les géologues estiment parmi des amas de forte puissance au bord du lac Supérieur un bloc à caractère fractal interne et externe au moins à 420 kg de cuivre ;

- dans des grès et des schistes, où le cuivre était probablement d'origine hydrothermale ;

- en petites quantités dans les météorites.

Quelques gisements remarquables de cuivre natif sont :

- en Bolivie : Coro-Coro, Province de Pacajes, Département de La Paz ;

- au Canada : Rouyn-Noranda, Mine Normandie, Saint-Joseph-de-Coleraine, Les Appalaches RCM, Chaudière-Appalaches, Québec ;

- aux États-Unis : Presqu'île de Keenawa, et Lac –Supérieur, Comté de Keweenaw, Michigan ;

- en France :

- Les Clausis, Saint-Véran, Hautes-Alpes,

- Pélites Permiennes du Dôme de Barrot, Alpes-Maritimes,

- Chessy, Rhône,

- Saint-Jean-de-Jeannes, Mont Roc, et le Burc, Tarn ;

- en Pologne : Bassin de Lubin (Basse-Silésie).

Minéraux

Article détaillé : Liste de minerais de cuivre. Sulfures- La chalcopyrite : CuFeS2 : (Cu2S, Fe2S3).

- La bornite : Cu5FeS4 : (5Cu2S, Fe2S3).

- La covelline ou covellite: CuS.

- La chalcocite : α Cu2S.

Cuivre gris, extrait de la mine alsacienne d'Urbeis.

Cuivre gris, extrait de la mine alsacienne d'Urbeis.

- La carrollite : Cu (Co,Ni)2S4.

- La stannite : Cu2FeSnS4.

- La germanite : Cu13Fe2Ge2S16.

- La kësterite : Cu2 (Zn,Fe)Sn S4.

Les cuivres gris sont des sulfures complexes où le cuivre accompagne l'arsenic et/ou l'antimoine… Ainsi la tennantite, la tétraédrite, la freibergite.

Sulfo-sel- L’énargite : Cu3AsS4 ou (3Cu2S, As2S5).

- La ménéghinite : Pb13CuSb7S24.

- La lengenbachite : (Ag,Cu)2Pb6As4S13.

Le cuivre s'oxyde :

Les potentiels standards des principales demi-réactions sont :

Cu2O(s) + H2O + 2 e− ⇄ 2 Cu(s) + 2 HO− ;| Cu2+ + e− ⇄ Cu+ | E0 = +0,159 V ; |

| Cu2+ + 2 e− ⇄ Cu (s) | E0 = +0,340 V ; |

| Cu+ + e− ⇄ Cu (s) | E0 = +0,522 V. |

- Azurite : Cu3(CO3)2(OH)2 : (2CuCO3, Cu(OH) 2).

- Malachite : Cu2(CO3)(OH)2 : (CuCO3, Cu(OH) 2).

- Aurichalcite : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6.

- Chrysocolle : (Cu, Al)2H2(Si2O5)(OH)4* n(H2O).

- Dioptase CuSiO3 • H2O.

- Kinoïte : Ca2Cu2Si3O10,2H2O.

- Planchéite Cu8Si8O22(OH)4,H2O.

- Macquartite : Pb3Cu2+(CrO4)SiO3(OH)4,2H2O.

- Cuprosklodowskite : Cu(UO2)2(HSiO4)2·6(H2O).

- Atacamite : Cu2Cl(OH)3.

- Boléite : KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48.

- Cumengéite :Pb21Cu20Cl42(OH)40·6H2O.

- Mitscherlichite : K2CuCl4·2H2O.

- Botallackite : Cu2Cl(OH)3.

- Brochantite : Cu4(SO4)(OH)6.

- Langite : Cu4 (SO4)(OH)6 2H2O.

- Kröhnkite : Na2Cu(SO4)2·2 H2O.

- Connellite Cu19 Cl4 (SO4) (OH)32 3H2O.

- Cyanotrichite : Cu4Al2.2H2O.

- Antlérite : Cu3(OH)4SO4.

- Linarite : PbCu .

Durant l'Antiquité et parfois localement jusqu'au Moyen Âge, les gisements de cuivres gris ont été exploités.

L’essentiel du minerai de cuivre est extrait sous forme de sulfures ou de roches à base de chalcopyrite, dans de grandes mines à ciel ouvert, des filons de porphyre cuprifère qui ont une teneur en cuivre de 0,4 à 1,0 %. En surface, les minerais qui comportent de grandes quantités de stériles sont plus oxygénés, mais restent soufrés en couches profondes. Dans les années 1990, un minerai exploitable devait ne jamais descendre en dessous de 0,5 % en masse, et assurer une teneur de l'ordre de 1 % et plus. Les mines de Kennecott (Alaska), exploitées jusqu'aux années 1940, étaient les plus pures de la planète.

Exemples : Chuquicamata, au Chili ; Bingham Canyon Mine, dans l’Utah et El Chino Mine au Nouveau-Mexique (États-Unis). En 2005, le Chili était le premier producteur mondial de cuivre avec au moins un tiers de la production mondiale, suivi par les États-Unis, l’Indonésie et le Pérou, d’après le British Geological Survey.

Dans le désert d'Atacama, à environ 2 800 m d'altitude, Chuquicamata est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde à la fin des années 2000.

Dans le désert d'Atacama, à environ 2 800 m d'altitude, Chuquicamata est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde à la fin des années 2000.

L'exploitation des nodules polymétalliques, à base de Cu, Mn, Co, Ni, etc., des fonds sous-marins, autre source potentielle de cuivre, reste confidentielle.

Corps simple, chimie et combinaisons chimiques

Propriétés physiques et chimiques du corps simple

Métal de couleur rougeâtre, rouge ou rouge orangée, le cuivre possède une exceptionnelle conductivité thermique et électrique. Le métal très pur est résistant à la corrosion atmosphérique et marine, mais aussi très malléable, tenace et ductile, relativement mou.

- Identification

- Dureté (Mohs) : 3

- Densité : 8,93

- Clivage : absent

- Trait : rouge cuivre plus pâle, rouge métallisé pâle, rouge rosée

- Fracture : écailleuse, déchiquetée, difficile

- Rupture : ductile (peu d'impuretés ou impuretés insolubles) ou cassante (impuretés solubles comme le phosphore)

- Couleur : rouge cuivre, ou orange, jaune-rouge, rouge-brun métallisé

- Système cristallin : cubique à faces centrées

- Paramètre cristallin : aCu = 3,62 Å

- Classe cristalline et groupe d'espace : hexakisoctaédrique - m3m

Sur la photo ci-dessus, le cuivre, juste au-dessus de son point de fusion, conserve sa couleur rose éclatante lorsqu’une lumière suffisante éclipse la couleur orange due à l’incandescence.

Sur la photo ci-dessus, le cuivre, juste au-dessus de son point de fusion, conserve sa couleur rose éclatante lorsqu’une lumière suffisante éclipse la couleur orange due à l’incandescence.

- Réseau de Bravais : cubique à faces centrées

- Macle : très fréquente sur {111} par accolement ou pénétration

- Solubilité : insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'acide nitrique, l'acide sulfurique concentré et à chaud, l'ammoniaque

- Propriétés optiques

- Transparence : opaque

- Éclat : métallique rouge saumon (« métal rouge »)

- Obtention d'un très beau poli

- Biréfringence : faible après déformation

- Fluorescence : aucune

Le cuivre figure parmi les métaux les plus ductiles et les plus malléables. Relativement mou, le métal peut aisément être étiré, laminé et tréfilé.

Frotté, ses surfaces dégagent une odeur particulière et désagréable, effet indirect de la densité d'électrons libres au sein du réseau cristallin métallique.

Le métal peut s'altérer superficiellement après une longue exposition à l'air en une fine couche de carbonates de cuivre basique d'un beau vert ou vert-de-gris, qui forme la « patine » de certains toits recouverts de cuivre. Cette couche peut parfois comporter de la malachite et de l'azurite.

Propriétés mécaniques et optiquesComme l’argent et l’or, le cuivre se travaille facilement, étant ductile et malléable. La facilité avec laquelle on peut lui donner la forme de fils, ainsi que son excellente conductivité électrique le rendent très utile en électricité. On trouve usuellement le cuivre, comme la plupart des métaux à usage industriel ou commercial, sous une forme polycristalline à grains fins. Les métaux polycristallins présentent une meilleure solidité que ceux sous forme monocristalline, et plus les grains sont petits, et plus cette différence est importante.

La résistance à la traction est faible et l'allongement avant la rupture est important. Après le fer, le cuivre est le métal usuel le plus tenace. Les propriétés mécaniques du cuivre confirment les techniques anciennes de mise en forme de ce métal, à froid communes et à chaud plus rares. Sa malléabilité explique en partie la fabrication de vase ou forme par martelage au repoussé.

Chariot portant des cuves en cuivre.

Chariot portant des cuves en cuivre.

La densité pratique du cuivre fondu est de l'ordre de 8,8 à 8,9. Elle augmente sensiblement avec le laminage jusqu'à 8,95. L'écrouissage permet de rendre le cuivre à la fois dur et élastique.

Le cuivre présente une couleur rougeâtre, orangée ou brune due à une couche mince en surface (incluant les oxydes). Le cuivre pur est de couleur rose saumon. Le cuivre, l’osmium (bleu), le césium et l’or (jaune) sont les quatre seuls métaux purs présentant une couleur autre que le gris ou l’argent. La couleur caractéristique du cuivre résulte de sa structure électronique : le cuivre constitue une exception à la loi de Madelung, n’ayant qu’un électron dans la sous-couche 4s au lieu de deux. L’énergie d’un photon de lumière bleue ou violette est suffisante pour qu’un électron de la couche d l’absorbe et effectue une transition vers la couche s qui n’est qu’à-demi occupée. Ainsi, la lumière réfléchie par le cuivre ne comporte pas certaines longueurs d’onde bleues/violettes et apparaît rouge. Ce phénomène est également présent pour l’or, qui présente une structure correspondante 5s/4d. Le cuivre liquide apparaît verdâtre, une caractéristique qu’il partage avec l’or lorsque la luminosité est faible.

Propriétés électriques et thermiques Barres de distribution électriques en cuivre fournissant l’énergie à un grand bâtiment.

Barres de distribution électriques en cuivre fournissant l’énergie à un grand bâtiment.

La similitude de leur structure électronique fait que le cuivre, l’argent et l’or sont analogues sur de nombreux points : tous les trois ont une conductivité thermique et électrique élevée, et tous trois sont malléables. Parmi les métaux purs et à température ambiante, le cuivre présente la seconde conductivité la plus élevée (59,6 × 106 S/m), juste après l’argent. Cette valeur élevée s’explique par le fait que, virtuellement, tous les électrons de valence (un par atome) prennent part à la conduction. Les électrons libres en résultant donnent au cuivre une densité de charges énorme de 13,6 × 109 C/m3. Cette forte densité de charges est responsable de la faible vitesse de glissement des courants dans un câble de cuivre (la vitesse de glissement se calcule comme étant le rapport de la densité de courant à la densité de charges). Par exemple, pour une densité de courant de 5 × 106 A·m-2 (qui est normalement la densité de courant maximum présente dans les circuits domestiques et les réseaux de transport), la vitesse de glissement est juste un peu supérieure à 1⁄3 mm/s.

Toutefois, la résistivité du cuivre est sensible aux traces d'impuretés, elle augmente fortement avec de faibles teneurs étrangères, contrairement à celle du fer. Aussi le cuivre pur a été et est utilisé abondamment comme fil électrique, pour confectionner les câbles sous-marins et les lignes aériennes.

La conductivité électrique ou son inverse la résistivité, celle d'un fil de cuivre pur à l'état recuit témoin nommé IACS ou International Annealed Copper Standard (en), qui, mesurée à 20 °C, s'établit à 1,724 × 10−8 Ω m sert d'étalon de mesure en physique. La conductivité est exprimée en pourcentage IACS.

Ce métal est un très bon conducteur de la chaleur, moins toutefois que l'argent. C'est en partie pourquoi le cuivre est utilisé comme ustensile de cuisinier, réfrigérant de brasserie, dans les chaudières d'évaporation, des alambics aux sucreries. Il existait une autre raison au choix de ce métal, les capacités catalytiques du cuivre dans un grand nombre de réactions thermiques.

Le cuivre fond vers 1 085 °C. Il se vaporise à une température plus élevée, son point d'ébullition étant situé vers 2 562 °C. Sa vapeur brûle avec une flamme verte intense, ce qui permet sa détection quantitative en spectrométrie de flamme ou qualitative par simple test de flamme.

Propriétés chimiquesLe cuivre n'est pas altéré dans l'air sec, ni dans l'oxygène gazeux. Seules des traces d'eau et surtout la présence indispensable de dioxyde de carbone ou anhydride carbonique initie une réaction. Le cuivre ne réagit pas avec l’eau, mais réagit lentement avec le dioxygène de l’air en formant une couche d’oxyde de cuivre brun-noir, de nature passivante. Contrairement à l’oxydation du fer par une atmosphère humide, cette couche d’oxyde empêche toute corrosion en masse.

En absence de dioxyde de carbone, l'oxydation du cuivre à l'air ne commence qu'à 120 °C. Il est facile de comprendre que l'action de l'eau n'est observable surtout qu'à l'état de vapeur d'eau et à haute température.

2Cu solide + ½ O2 gaz → Cu2O sous-oxyde solide rouge. Cu2O + ½ O2 gaz → CuO solide noir.Le cuivre est au contraire altéré au contact de l'air et de l'eau acidulée, l'air accélérant l'oxydation initiée. Le vinaigre forme ainsi des oxydes de cuivre solubles. De même des traces de corps gras par leur fonction acide ou oxydante. La toxicité alimentaire des oxydes formés a justifié l'étamage (ajout d'une couche protectrice d'étain) traditionnel des instruments et récipients culinaire en cuivre. Les anciens éleveurs ou fromagers, distillateurs, cuisiniers ou confituriers veillaient à une propreté rigoureuse des surfaces de cuivre après utilisation lors d'un chauffage.

L'air humide joue un rôle toutefois limité. Une couche verte de carbonate de cuivre ou hydroxycarbonate de cuivre basique Cu2CO3·Cu(OH)2, appelée vert-de-gris, se remarque souvent sur les constructions anciennes en cuivre ou sur les structures en bronze en milieu urbain (présence de dioxyde de carbone et d'humidité), telles que les toitures en cuivre ou la statue de la Liberté. Cette couche joue en partie le rôle de patine protectrice. Mais en milieu marin ou salin (présence de chlorures apporté par des bruines) ou en milieu industriel (présence de sulfates), ils se forment d'autres composés, respectivement l'hydroxychlorure Cu2Cl2·Cu(OH)2 et l'hydroxysulfate Cu2SO4·Cu(OH)2.

Le cuivre réagit avec le sulfure d’hydrogène — et toutes les solutions contenant des sulfures, formant divers sulfures de cuivre à sa surface. Dans des solutions contenant des sulfures, le cuivre, présentant un avilissement de potentiel par rapport à l’hydrogène, se corrodera. On peut observer ceci dans la vie de tous les jours, où les surfaces des objets en cuivre se ternissent après exposition à l’air contenant des sulfures.

La réaction-type pour obtenir les sulfures de cuivre en précipités noirs peut être utilisé pour détecter le cuivre, elle est très lente à 20 °C, plus efficace à 100 °C et surtout très rapide à 550 °C, où elle s'écrit simplement :

2 Cu solide + H2S gaz → Cu2S solide noir + H2gaz.La réaction avec l'acide chlorhydrique est très lente.

Cu solide + HCl gaz → CuCl solide noir + ½H2gaz.Ainsi le cuivre n'est pas véritablement attaqué à température ambiante par l'acide chlorhydrique concentré en milieu aqueux. Il y est très peu soluble. Le cuivre se dissout par contre dans les autres acides halogénohydriques, tels que HBr ou HI.

D'une manière générale, ce sont les acides oxydants ou les autres acides en présence de gaz oxygène dissous qui peuvent attaquer le cuivre. Pourtant le cuivre n'est pas attaqué par l'acide sulfurique concentré à froid, mais uniquement par cet acide fort concentré et à chaud. Il se forme des sulfates d'oxyde de cuivre et de l'acide sulfureux en phase gazeuse.

L'acide nitrique est le dissolvant par excellence du cuivre. La réaction chimique est active même avec l'acide dilué. Elle explique les possibilités graphique des gravures sur cuivre à l'eau forte. Voici les deux réactions de base, la première en milieu concentré, la seconde en milieu dilué.

Cu solide métal + 4 HNO3 aqueux, concentré → Cu(NO3)2 aqueux + 2 NO2 gaz + 2 H2O eau. 3 Cu solide métal + 8 HNO3 aqueux, dilué → 3 Cu(NO3)2 aqueux + 2 NO gaz + 4 H2Oeau.Le cuivre réagit en présence d’une association d’oxygène et d’acide chlorhydrique pour former toute une série de chlorures de cuivre. Le chlorure de cuivre(II) bleu/vert, lorsqu’il est porté à ébullition en présence de cuivre métallique, subit une réaction de rétrodismutation produisant un chlorure de cuivre(I) blanc.

Le cuivre réagit avec une solution acide de peroxyde d'hydrogène qui produit le sel correspondant :

Cu + 2 HCl + H2O2 → CuCl2 + 2 H2O.L'ammoniaque oxyde le cuivre métal au contact de l'air. Il se forme de l'oxyde de cuivre soluble et du nitrate d'ammonium, avec excès d'ammoniac. Le cuivre se dissout lentement dans les solutions aqueuses d’ammoniaque contenant de l’oxygène, parce que l’ammoniac forme avec le cuivre des composés hydrosolubles. L'ammoniaque concentré le dissout facilement en donnant une solution bleue, dénommée traditionnellement « liqueur de Schweitzer », à base du cation complexé Cu(NH3)42+ ou mieux en milieu basique Cu(NH3)4(H20))2+. Cette liqueur est susceptible de dissoudre la cellulose et les fibres cellulosiques, comme le coton ou les charpies textiles des chiffonniers. Ainsi se fabrique la rayonne au cuivre ammoniacal.

Le cuivre surtout en poudre a des propriétés catalytiques diverses. Par exemple, c'est un catalyseur permettant la synthèse du cyclopropène.

Lorsque le cuivre est en contact avec des métaux présentant un potentiel électrochimique différent (par exemple le fer), en particulier en présence d’humidité, la fermeture d’un circuit électrique fera que la jonction se comportera comme une pile électrochimique. Dans le cas par exemple d'une canalisation en cuivre raccordée à une canalisation en fer, la réaction électrochimique entraîne la transformation du fer en d’autres composés et peut éventuellement endommager le raccord.

Au cours du XXe siècle aux États-Unis, la popularité temporaire de l’aluminium pour les câblages électriques domestiques a fait que les circuits de nombre d’habitations se composaient en partie de fils de cuivre et en partie de fils d’aluminium. Le contact entre les deux métaux a occasionné des problèmes pour les usagers et les constructeurs (cf. article consacré aux câbles d’aluminium).

Article détaillé : Corrosion galvanique.Les fondeurs ne placent jamais à proximité les stocks d'aluminium et de cuivre. Même s'il existe des alliages cupro-aluminium spécifiques, les traces d'aluminium dans un alliage cuivreux provoquent de graves inconvénients techniques. Connaissant par contre les propriétés du cuivre pur, les hommes de l'art ont développé des cuivres alliés, par exemple des cuivres à environ 1 % de chrome, celui-ci permettant de durcir le métal obtenu.

Métallurgie et affinage

Cuivre, métal pur à 99,95 %. Article détaillé : Histoire de la production du cuivre.

Les minerais soufrés primaires, déjà décrits, permettent plus de 80 % de la production, il s'agit de la pyrométallurgie du cuivre. Le cuivre est accompagné des autres éléments métalliques Fe, Co, Ni, Zn, Mo, Pb, etc., et parfois des précieux Ag, Au, Pt et platinoïdes qu'il est intéressant de récupérer dans les boues anodiques, mais aussi de Ge, Se, Te, As, etc.

Le minerai cuprifère de l'ordre de 2 % de cuivre, est concentré en cuivre après des étapes techniques mécanisées de tamisage, concassage, broyage et triage, notamment une séparation par flottation par des agents tensio-actifs sélectifs et hydrophobes tels que l'amylxanthate de potassium. Ce « minerai concentré » contenant de 20 % à 40 % de cuivre est grillé en présence de silice, pour obtenir un laitier surnageant à base de minéraux stériles et des mattes à base de sulfures de fer et cuivre contenant de l'ordre de 40 à 75 % de cuivre selon les procédés.

La matte liquide est oxydée en présence de silice dans un convertisseur. Voici la réaction globale, ne nécessitant quasiment pas de chauffage car rassemblant deux réactions fortement exothermiques, qui ne prend en compte que le cuivre et délaissant les phases technique concernant la matte, le laitier et le slag (scories ou crasses).

3 Cu2S liquide + 3 O2 gaz → 6 Cu métal liquide + 3 SO2 gaz.Tout se passe comme si la matte est convertie en cuivre impur, qui est coulé en blisters (matière de cuivre coulé avec des cloques de surface caractéristiques, appelées blisters en anglais technique, à moins de 2 % d'impuretés) de 140 à 150 kg.

Les minerais oxygénés secondaires (malachite, azurite, cuprite) ouvre la voie vers une hydrométallurgie du cuivre. L'étape du triage est associé à une lixiviation par l'acide sulfurique ou une extraction liquide-liquide. L'ion cuprique se dissout en solvant organique, type kérosène, grâce à des agents extractants du type hydroxyoxime ou hydroxyquinoléine, une étape de stripping permet d'obtenir des solutions concentrées en ions cupriques, qu'il est possible de séparer par électrodéposition ou par cémentation à l'aide de déchets d'acier. Le premier procédé électrolytique permet de recueillir du « cuivre rouge », parfois quasi-pur de l'ordre de 99,9 % de cuivre. Le second procédé donne un cuivre pollué par le fer, il nécessite un affinage électrolytique.

L'affinage peut être en principe thermique ou électrolytique. Le cuivre impur peut être purifié en partie par fusion. Mais ce procédé thermique ancien impliquant une oxydation, puis un « perchage » dans le bain de métal liquide pour éliminer la charge d'oxygène restante, sous forme de molécules d'oxydes volatiles, reste coûteux. Par exemple, la fusion du blister permet d'oxyder les impuretés As, Sb, S sous forme d'oxydes volatiles. Le perchage emploie des troncs ou perches de bois vert ou, de plus en plus, des hydrocarbures gazeux ou liquides, il permet par brassage d'éliminer l'oxygène présent dans le métal sous forme de monoxyde de carbone et de vapeur d'eau.

L'affinage industriel du cuivre s'effectue aujourd'hui surtout par électrolyse d'anodes de cuivre brut ou de blister (contenant du fer, parfois de l'argent, etc.) dans une solution de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique.

Cu2+ + 2 e− → Cu0 métal avec un potentiel d'électrode normal ε0 de l'ordre de 0,34 V.Les ions cuivre migrent vers la cathode, les métaux nobles comme l'argent sont piégés dans les boues anodiques, au fond du compartiment de l'anode et les impuretés, par exemple le fer oxydé en ions ferreux, restent dans le bain d'électrolyse. Ce procédé permet d'obtenir du métal pur de 99,9 % à 99,95 %. Mais ce cuivre cathodique ou technique est parfois poreux ou comporte des inclusions ou poches d'électrolytes. Il faut le refondre au four sous diverses atmosphères contrôlées (par exemple avec du phosphore P de désoxydation) ou à l'air pour obtenir des coulées de billettes, des plaques ou fils de cuivre. Ces matériaux sont alors transformés en demi-produits.

Il n'en reste pas moins que pour les spécialistes, il existe différentes nuances de cuivre selon les normes nationales (par exemple la norme NF A50-050), en particulier diverses catégories : sans oxygène, avec oxygène, désoxygéné avec reliquat désoxygénant, désoxygéné sans traces de désoxygénants.

Le cuivre peut être distribué, outre les cylindres, les tubes ou les fils d'usages spécifiques, par tôles (pleines ou perforées) ou plaques, barres pleines qui peuvent être méplates, carrées, rondes, par barres perforées, par barrettes taraudées, par barres souples isolées, par fils trolley, par feuillards, par bandes paratonnerre, par bandes spécifiques pour câbles ou transformateurs, par disques (emboutissage), etc.

Le cuivre recyclé peut être revendu sous forme de grenailles de diverses qualités (pureté) et granulométries.

Le cuivre présente un aspect nettement plus mou vers 830 °C et fond vers 1 085 °C.

Le cuivre se prête mal au moulage de fonderie. Si la température de la coulée est trop faible, donc proche du point de fusion, le refroidissement trop rapide n'est pas maîtrisé, le métal coulé ne prend pas l'empreinte des moules. Si la coulée est trop chaude, le cuivre après refroidissement présente des soufflures. Aussi dans les arts et industries, il existe depuis des temps forts lointains différents alliages pratiques.

Alliages notables

Très tôt, des alliages plus fusibles, plus durs que le cuivre purifié et surtout aptes à un moulage de qualité, ont été mis au point par essai et erreur, sans qu'on sache leur véritable nature chimique. Parfois, ils étaient réalisés directement à partir de minerais, et considérés comme des métaux singuliers à part, ainsi les bronzes antiques obtenus avec des minerais d'étain et les laitons anciens avec ceux de zinc…

Il existe un grand nombre d'alliages de cuivre anciens et modernes. Voici les principaux :

Airain, AlNiCo (parfois un peu de cuivre), alfénide ou métal blanc (cuivre avec Zn, Ni, Fe), Alliage d'aluminium pour corroyage série 2000, Alliage de Devarda (Al avec un peu de Zn), amalgame de cuivre (mercure), argenton (Ni,Sn), avional (aluminium, Mg, Si), billon (alliage) (cuivre allié à l'argent), britannium (Sn,Sb), bronze (étain), bronze arsénié (étain et arsenic), bronze au béryllium (béryllium), bronze phosphoreux (idem avec un petit peu de P), constantan (nickel), cuproaluminium (aluminium), cunife (Ni, Fe), cuprochrome, cupronickel (nickel), Dural ou duralium, laiton (zinc), Laiton rouge (un peu Zn), maillechort (nickel et zinc), moldamax (béryllium), Orichalque, Mu-métal type (NiFe15Cu5Mo3, or nordique (un peu de Zn, Al et Sn), potin (étain et plomb), ruolz (Ni,Ag), shakudō (avec un peu d'or), tumbaga (or), tombac (un peu de Zn), virenium (un peu de Zn, Ni), zamak (zinc, aluminium et magnésium)

Le cuivre entre dans la composition d'alliages à mémoire de forme.

L'airain des Romains est une variété de bronze, employée pour fabriquer des armes et des ustensiles et objets très divers. Les bronzes modernes, conçus comme des alliages à composition déterminée de cuivre et d'étain, couvrent un champ d'application encore plus étendu, des monnaies et médailles au vannes et robinets, des socles pesants à des composants d'objets d'arts variés, statuettes ou statues, supports pour pièces émaillées ou émaux de bijouterie, etc. Les bronzes incluant jusqu'à 3 % de phosphore (P) augmentent fortement leur dureté. Le bronze phosphoreux à 7 % Sn et 0,5 % P présente une oxydation réduite, un meilleur comportement pendant la fusion.

Les laitons, malléables et ductiles à froid, présentent une couleur d'autant plus dorée que la teneur en cuivre est élevée. Cette belle couleur justifie son emploi comme garniture de lampes et de meubles flambeaux, mais inspire aussi la création de faux-bijoux, autrefois à base de « chrysocolle » ou d'« or de Mannheim ». Les laitons laissent pourtant une mauvaise odeur aux bouts des doigts qui les manipulent. Ils ont été et sont parfois encore utilisés en tuyauterie, robinetterie et visserie, comme ustensiles de ménages, instrument de physique (désuet), boutons, épingles et fils, garniture de couteaux, pistolets, ressorts, engrenages et pignons, échangeurs de chaleur, radiateurs. Les supports d'instrument de marine étaient en laiton jaune à 20-40 % Zn, alors que les sextants l'étaient en laiton blanc à 80 % Zn.

L'addition de zinc et de nickel permet d'obtenir des maillechorts, par exemple à 20-28 % Zn et 9-26 % Ni. Ils sont idoines à la fabrication de couverts, de vaisselles et de gobelets, de théières, de pièces de sellerie et des éperons du fait de leur grande dureté, d'instruments d'optique et de mécanique de précision, par exemple des pièces pour les mouvements d'horlogerie, du fait de leur faible altérabilité à l'air. Ce sont aussi des alliages monétaires.

Les alliages de cuivre et de nickel sont dénommés cupronickels. Le métal Monel à 65-70 % de Ni servir comme monnaie. À moindre teneur, les cupronickels sont utilisés pour le matériel de laboratoire et de chimie, d'une manière générale, ainsi que les résistances de précision. Le constantan à 40 % de Ni se caractérise par une valeur de la résistance électrique, indépendante de la température.

Outre le Zn, le Ni et le Sn, les alliages de cuivre peuvent être à base de plomb Pb, d'argent Ag ou d'or Au, ou à faibles teneur d'Al ou de Si.

L'addition de plomb permet de concevoir des alliages anti-friction, par exemple à 10-30 % Pb et 7 % Sn. Le cuivre, l'or et l'argent sont miscibles en toutes proportions, ces alliages relativement chers donnent naissance à l'or anglais. Mentionnons les alliages pour brasure, à base de d'argent, du type Ag 20 % Zn 30 % Cu 45 % Cd 5 % en masse qui fond vers 615 °C ou encore Ag 35 % Zn 21 % Cu 26 % Cd 18 % en masse qui fond encore plus bas vers 607 °C.

Le bronze d'aluminium est un alliage à 5-10 % Al, utilisé comme monnaie ou matériau pour instruments résistants à la corrosion marine, valves et pompes.

Il existe aussi des alliages au silicium, à des teneurs de 1-2 % Si.

Le cuivre au tellure, ainsi que le cuivre au soufre à moindre mesure, est un matériau métallique idéal pour le décolletage ou la fabrication rapide et précise de pièces par usinage, voire le matriçage à chaud. Le cuivre au tellure peut être employé également en soudage par buse plasma, pour les connexions électriques des batteries et la boulonnerie.

Chimie et principaux composés

Les composés du cuivre se présentent sous plusieurs états d'oxydation, généralement +2, par lesquels ils confèrent une couleur bleue ou verte due aux minéraux qu'ils constituent, comme la turquoise. Cette propriété des sels de cuivre Cu2+ fait qu'ils ont été largement utilisés à travers l'histoire dans la fabrication des pigments. Les éléments architecturaux et les statues en cuivre se corrodent et acquièrent une patine verte caractéristique. Le cuivre se retrouve de manière significative dans les arts décoratifs, à la fois sous forme métallique et sous forme de sels colorés.

Les composés de cuivre présentent quatre états d’oxydation :

- le cuivre(I), souvent nommé cuivreux ;

- le cuivre(II), souvent nommé cuivrique ;

- le cuivre(III) ;

- le cuivre(IV).

Les deux premiers et surtout le second en solution aqueuse sont les plus fréquents.

Avant de présenter les différents états du cuivre, à noter l'existence d'une gamme d'ions complexes caractérisée par la géométrie des trois séries de composés de coordination du cuivre. Ainsi selon le nombre de coordination n :

- si n = 2, elle est linéaire comme dans (SCN) ;

- si n = 4, elle forme un plan carré comme pour l'ion cuproammonium bleu foncé 2+ par exemple présent dans le corps chimique (SO4), obtenu à partir du sulfate cuprique et l'ammoniaque en milieu aqueux ;

- si n = 6, la symétrie est octaédrique comme pour le composé (Br)2.

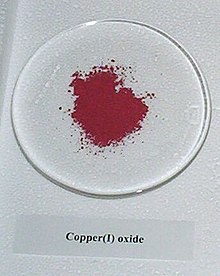

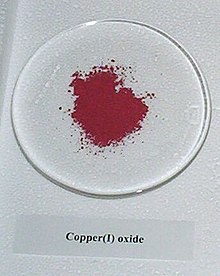

Poudre d’oxyde de cuivre(I).

Poudre d’oxyde de cuivre(I).

Le cuivre(I) est la principale forme que l’on rencontre dans ses gîtes.

L'oxyde de cuivre Cu2O, insoluble dans l'eau, est rouge. Les sels cuivreux anhydres sont blancs.

L'ion Cu+ est incolore et diamagnétique. Il se caractérise par un rayon ionique assez important 0,91 Å, il ne donne pas d'hydrates stables, il est surtout présent sous forme de complexes qui ne sont pas tous stables.

Cu+ + e− → Cu0 métal avec un potentiel d'électrode normal ε0 de l'ordre de 0,52 VPourtant il est rare ou n'existe pratiquement pas en solution aqueuse, car ce cation est soumis à dismutation ou oxydé facilement en solution.

2 Cu+ → Cu2+ + Cu métal avec Ks ≈ 1,6 × 10−6 et Δε0 ≈ 0,18 VDonnons un exemple concret de cette réaction globale en équilibre, d'abord en solution aqueuse portée à ébullition en milieu chlorure concentré :

Cu2+ + Cu métal en excès + 4 Cl− chlorure en excès → 2 Cu2Cl− complexe de cuivre I en milieu aqueuxEnsuite, par effet de dilution des ions chlorures, s'opère la précipitation du chlorure cupreux de formule simplifiée CuCl.

Cu2Cl− aqueux + H2O → CuClprécipité solide + Cl− avec Ks ≈ 6,5 × 10−2Ses composés, à l'exception d'un certain nombre de complexes, sont très souvent non stœchiométriques, instables et peu solubles, voire quasiment insolubles dans l'eau. L'ion cuivreux s'apparente par certaines propriétés aux cations Ag+ Tl+ Hg22+.

Cu2O est un oxyde basique rouge, qui réagit avec les acides halogénés HX, avec X = Cl, Br, I. Les halogénures cuivreux, insolubles ou peu solubles dans l'eau, précipitent.

Les halogénures cuivreux, sels anhydres blancs à structure cristalline affichant un nombre de coordination 4, typique du cristal de la blende, très peu solubles ou dissociable dans l'eau, facilement fusibles et semi-conducteurs CuCl, CuBr, CuI sont bien connus, sauf le fluorure. En réalité, le chlorure est autant à l'état solide un dimère Cu2Cl2 qu'un monomère, en solution HCl sous forme (néo)précipité CuCl ou sous forme d'ion complexe CuCl2−, à l'état vapeur un mélange de monomère, de dimère et de trimère. L'ion complexe CuCl2− explique l'association au gaz monoxyde de carbone CO et l'absorption de ce gaz.

On détecte souvent les sucres grâce à la capacité de ces derniers à convertir les composés de cuivre(II) bleus en composés d’oxyde de cuivre(I) (Cu2O), tel que le réactif de Benedict. Le principe est le même pour la liqueur de Fehling, dont les ions cupreux sont réduits par les sucres en Cu2O, oxyde rouge brique.

La recherche qualitative et quantitative du cuivre dans les urines (cuprémie) s'effectue en milieu basique concentré en provoquant le dépôt caractéristique d'oxyde cupreux, par exemple :

2 Cu2+ + 4 HO− → CuI2O précipité d'oxyde de cuivre (I) + 2 H2O + ½ O2 gazLe sulfure cupreux Cu2S tout comme l'oxyde Cu2O, peuvent être obtenus par réaction chimique à hautes températures du cuivre et des corps simples respectifs, le soufre et le gaz oxygène.

Il existe l'acétylure de cuivre, le thiophène-2-carboxylate de cuivre(I), l'acétylacétonate de cuivre(I), le cyanure de cuivre blanc, l'hydroxyde cuivreux jaune orange, le thiocyanate de cuivre, etc.

Le précipité de thiocyanate cuivreux, insoluble dans l'eau, sert au dosage gravimétrique des ions cuivriques en solution aqueuse.

2 Cu2+ + 2 SCN2− + SO32− + H2O → CuISCNprécipité de thiocyanate de cuivre (I) + 2 H+ + SO42−. Cuivre(II) Précipité naturel hydraté de cuivre(II) dans une ancienne mine souterraine de fer vers Irun, Espagne.

Précipité naturel hydraté de cuivre(II) dans une ancienne mine souterraine de fer vers Irun, Espagne.

Le cation cuivre divalent ou cuprique Cu2+, de configuration d9, est coloré et paramagnétique à cause de son électron non apparié. Il présente un grand nombre d'analogie avec les cations divalents des métaux de transition. Avec les corps donneurs d'électrons, il forme de nombreux complexes stables.

Il est caractérisé en chimie analytique fondamentale par sa précipitation par H2S à pH 0,5 en milieu aqueux. Le groupe des cations Hg2+ Cd2+ Bi3+, etc., auquel il appartient ont des chlorures solubles et ses sulfures insolubles dans le sulfure d'ammonium.

Le cuivre(II) se rencontre très couramment dans notre vie de tous les jours. Un grand nombre de ses sels n'ont pas les mêmes aspects de coloration à la lumière s'ils sont anhydres ou hydratés, en solutions concentrées ou diluées. Toutefois les solutions diluées de sels cuivriques dans l'eau sont généralement bleues ou parfois bleu-vert.

Le carbonate de cuivre(II) constitue le dépôt vert qui donne leur aspect spécifique aux toits ou coupoles recouverts de cuivre des bâtiments anciens.

Le sulfate de cuivre(II) est constitué d’un pentahydrate bleu cristallin qui est peut-être le composé de cuivre le plus commun au laboratoire. Le sulfate cuivrique anhydre est blanc, le sulfate de cuivre hydraté (notamment pentahydrate) est bleu, le sulfate de cuivre aqueux est bleu en solution concentrée. Ce sulfate peut ainsi servir de test à la présence d'eau. On s’en sert aussi de fongicide, sous le nom de bouillie bordelaise. En lui ajoutant une solution aqueuse basique d’hydroxyde de sodium, on obtient la précipitation d’hydroxyde de cuivre(II), bleu, solide. L’équation simplifiée de la réaction est :

Cu2+ + 2 HO− → Cu(OH)2 précipité d'hydroxyde de cuivre.Une équation plus fine montre que la réaction fait intervenir deux ions hydroxyde avec déprotonation du composé de cuivre(II) 6-hydraté :

Cu(H2O)62+ aqueux + 2 HO− → Cu(H2O)4(OH)2 + 2 H2O.L'hydroxyde de cuivre est soluble dans les acides, et également dans un excès de base à un certain point, à cause de l'espèce complexe Cu(OH)42−.

Une solution aqueuse d’hydroxyde d'ammonium (NH4+ + HO−) provoque la formation du même précipité. Lorsqu’on ajoute un excès de cette solution, le précipité se redissout, formant un composé d’ammoniaque bleu foncé, le cuivre(II) tétraamine :

Cu(H2O)4(OH)2 + 4 NH3 → Cu(H2O)2(NH3)42+ + 2 H2O + 2 HO−.Ce composé était jadis important dans le traitement de la cellulose. Il l'est encore dans les procédés de la rayonne au cuivre ammoniacal.

D’autres composés bien connus de cuivre(II), souvent anhydres ou hydratés, comprennent l’acétate de cuivre(II), le formiate, l'oxalate, le tartrate de cuivre(II), le carbonate de cuivre(II), le chlorure de cuivre(II), le nitrate de cuivre(II), le phosphate, le chromate, l'arséniate, le sulfure et l’oxyde de cuivre(II). Mentionnons la couleur brune du chlorure de cuivre anhydre, la couleur verte des chlorures de cuivre hydratées, la couleur jaune-vert de leurs solutions concentrées, ainsi que la couleur verte de l'acétate de cuivre anhydre, la couleur bleu-vert des acétates de cuivre hydratés, la couleur vert-bleu des solutions concentrées.

La méthode du biuret est un dosage colorimétrique des protéines.

Les ions cuivriques sont oxydants, ils oxydent les aldéhydes selon la réaction de Fehling en milieu basique, détectent les oses réducteurs, les coumarines ou les flavonoïdes selon la réaction-test de Benedict. La méthode de Bertrand permet de doser les sucres du lait. La réaction de Barfoed est un test de détection des oses avec l'acétate cuivrique en milieu acide, alors que la liqueur de Fehling n'opère dans ce cas qu'en milieu basique.

L'action des aldéhydes ou des sucres sur la liqueur de Fehling permet de réduit Cu2+ à terme en l'oxyde de cuivre Cu2O, laissant un précipité rouge brique. Rappelons que cette liqueur de détection à base de complexe de cuivre cuprique s'utilise fraîche (fraîchement préparée) et avec un léger chauffage thermique.

Le fluorure cuivrique CuF2 anhydre et incolore se caractérise par un réseau ionique cristallin, analogue à la fluorine.

Le chlorure cuivrique ou le bromure cuivrique anhydres forment quant à eux des chaînes en principe illimitées (CuCl2)n ou (CuBr2)n où les deux atomes de chlore donneurs potentiels d'électron semblent chélater ou pincer l'atome de cuivre accepteur. Ces polymères linéaires sont hydrolysés par dissolution dans l'eau.

Le cuivre métal peut être extrait de ses solutions salines par des métaux, nécessairement moins nobles ou non nobles, comme le fer et le magnésium. Cette réaction de cémentation s'écrit par exemple avec le fer Fe.

Cu2+ aqueux + Fe0 limaille ou poudre de métal fer → Cu0 métal + Fe2+ aqueux (ions ferreux).Il existe de nombreuses méthodes de détection des ions cuivre, l’une faisant intervenir le ferrocyanure de potassium, qui donne un précipité brun et des sels de cuivre. La mise en milieu soude NaOHaq des sels cuivriques, par exemple l'ion cuivrique de sulfate, du chlorure ou de l'acétate de cuivre, préalablement décrits, laisse un précipité bleu. De même, le milieu ammoniaque NH4OHaq engendre une liqueur bleue, l'addition de ferrocyanure de potassium un précipité brun, la réaction par bullage d'hydrogène sulfuré H2Sgaz un précipité noir caractéristique.

Les solutions ammoniacales des sels cuivriques sont souvent bleu foncé, cette coloration profonde est apportée par les ions complexes Cu(NH3)n2+ impliquant n molécules d'ammoniac. Ces ions complexes expliquent l'absorption du monoxyde de carbone CO.

Les complexes cuivriques sont en général très stables. Ils sont également paramagnétiques lorsqu'ils disposent d'un électron célibataire et d'une structure coordonnée en dsp3.

Le tartrate de cuivre dilué dans une solution alcaline à base de soude NaOHaq et potasse caustique KOHaq donne une liqueur bleu intense.

Le tartrate de cuivre est facilement transformé par H2S en sulfure de cuivre CuS, formant un précipité noir.

La formule du sulfure cuivrique est trompeuse, car il existe dans le réseau cristallin des concaténations de soufre, un cuivre CuI à coordination tétraédrique et un cuivre CuII au centre de triangle équilatère de S, d'où la formule des cristallographes CuI4CuII2(S2)2S2

Le cyanure double de cuivre et de potassium en milieu aqueux ne présente aucune transformation ni altération, car il s'agit d'une structure de complexe.

Les cyanures sont à la fois des réducteurs de l'ion cuprique et surtout des complexants en fortes quantités ou en excès.

Cu2+ aqueux + 2 CN− aqueux → (CN)2 gaz cyanogène + Cu+ aqueux. Cu2+ aqueux + 4 CN− aqueux → Cu(CN)4 3−La réduction de l'ion cuprique par les ions iodure I− permet le dosage volumétrique du cuivre, car l'iode est titré en retour par le thiosulfate de sodium. La réaction de base en milieu aqueux s'écrit :

Cu2+ + 2 I− → CuI iodure cuivreux + ½ I2 iode.L'acétylacétonate de cuivre(II) catalyse des réactions de couplage et de transfert de carbènes. Le triflate ou trifluorométhylsulfonate de cuivre(II) est également un catalyseur.

L'oxyde mixte de baryum de cuivre et d'yttrium figure parmi les premiers matériaux céramiques supra-conducteur à température de l'azote liquide.

Cuivre(III)Le cation Cu3+ est peu stable et n'existe que par stabilisation sous forme de complexes. Il existe Cu2O3

Un composé représentatif du cuivre(III) est le CuF63−. Il existe aussi K3CuF6, KCuO2, etc.

Les composés de cuivre(III) sont peu courants mais sont impliqués dans une grande variété de réactions en biochimie non organique et en catalyse homogène. Les cuprates supraconducteurs contiennent du cuivre(III), tels que YBa2Cu3O7-δ.

Cuivre(IV)Les composés de cuivre(IV), tels que les sels de CuF62−, sont très rares.

Dosage

La quantité de cuivre dans différents milieux est quantifiable par différentes méthodes analytiques. Pour dissocier le cuivre de la matrice de son milieu, il faut, la plupart du temps, effectuer une digestion à l’aide d’un acide (en général l’acide nitrique et/ou l’acide chlorhydrique). Le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec utilise des techniques couplées, soient l’ICP-MS pour les analyses dans la chair de poissons et des petits invertébrés, et l’ICP-OES pour les analyses dans l’eau qui doit préalablement être acidifiée.

Anciens ustensiles de cuisine en cuivre, dans un restaurant de Jérusalem.

Anciens ustensiles de cuisine en cuivre, dans un restaurant de Jérusalem.

Utilisations et applications du corps simple, des alliages et des composés

Assortiment de raccords en cuivre.

Assortiment de raccords en cuivre.

Toiture en cuivre du Minneapolis City Hall, recouverte de patine.

Toiture en cuivre du Minneapolis City Hall, recouverte de patine.

Environ 98 % de l'élément cuivre est utilisé sous forme du corps simple métallique ou de ses alliages, profitant de ses propriétés physiques spécifiques - malléabilité et ductilité, bonne conductivité thermique et électrique et du fait qu’il est résistant à la corrosion. Le cuivre s’avère souvent trop mou pour certaines applications, aussi est-il intégré à de nombreux alliages. On compte parmi ceux-ci le laiton, alliage de cuivre et de zinc ou le bronze, alliage de cuivre et d'étain. On peut usiner le cuivre, bien qu’il soit souvent nécessaire de faire appel à un alliage pour les pièces de forme complexe, comme les pièces filetées, afin de conserver des caractéristiques d’usinabilité satisfaisantes. Sa bonne conductivité thermique permet de l’utiliser pour les radiateurs et les échangeurs de chaleur, comme autrefois les chaudières et les alambics.

Les propriétés du cuivre (haute conductivité électrique et thermique, résistance à la corrosion, recyclabilité) font de ce métal une ressource naturelle très utilisée. Il permet de confectionner du matériel de conduction électrique (barre, câbles, fils électriques - dont fils téléphoniques, gaines hertziennes), des plaques et tôles de cuivre pour couverture, des ustensiles de cuisine, des objets décoratifs, des plaques pour galvanoplastie et clichage sur cuivre.

Il sert ainsi dans le secteur de l'électricité, l'électronique, les télécommunications (réseaux câblés, microprocesseurs, batteries), dans la construction (tuyauterie d'eau, couverture de toit), dans l'architecture, les transports (composants électromécaniques, refroidisseurs d'huile, réservoirs, hélices), les machines-outils, des produits d'équipement (plateformes pétrolières) et de consommation (ustensiles de cuisine, parfois par doublage des vaisseaux en feuilles minces, autrefois ustensiles de boulangerie) mais aussi des pièces de monnaie comme l'euro. Le cuivre sert fréquemment en galvanoplastie, en général comme substrat pour le dépôt d’autres métaux, comme le nickel.

La pièce d'un euro (l'Arbre étoilé dessiné par Joaquin Jimenez pour les euros frappés en France) est constituée d'un centre « blanc » en cupronickel (75 % Cu 25 % Ni) sur âme de nickel et d'une couronne « jaune » en maillechort (75 % Cu 20 % Zn 5 % Ni). Les alliages (centre et couronne) sont inversés pour la pièce de deux euros.

Industries mécaniques et électriques

On retrouve du cuivre dans un grand nombre d’applications contemporaines et dans de nombreuses industries différentes : télécommunications, bâtiment, transports, énergie et énergies renouvelables. Du fait de sa très bonne conductivité électrique et thermique, le cuivre est utilisé dans de nombreuses applications. Il est le meilleur conducteur électrique parmi l’ensemble des métaux non précieux. À titre d’exemple, la conductivité électrique du cuivre (59,6 × 106 S m−1) est supérieure de 58 % à celle de l’aluminium (37,7 × 106 S m−1).

Les équipements électriques et électroniques contiennent jusqu'à 20 % de leur poids en cuivre. Du fait de sa grande densité (8,94 g/cm3) il ne peut cependant pas être utilisé dans les lignes haute tension aériennes où l’aluminium s’impose en raison de sa légèreté. Ses propriétés électriques sont largement exploitées, et son utilisation en tant que conducteur, dans les électroaimants, les relais, les barres de distribution et les commutateurs. Les circuits intégrés utilisent de plus en plus le cuivre au lieu de l’aluminium du fait de sa conductivité électrique plus élevée, tout comme les circuits imprimés. Il est également utilisé comme matériau pour la fabrication des radiateurs pour ordinateurs, du fait de sa meilleure conductivité thermique que celle de l’aluminium. Les tubes à vide, les tubes à rayons cathodiques et les magnétrons présents dans les fours à micro-ondes font appel au cuivre, comme les guides d’ondes pour l’émission de micro-ondes.