Marcel Schwob

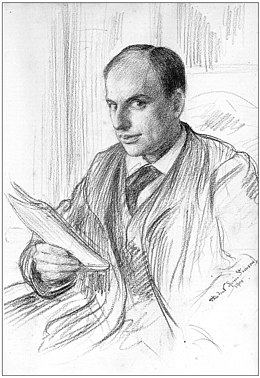

Marcel Schwob Dessin de Theodore Spicer-Simson (1905).

Dessin de Theodore Spicer-Simson (1905).| Naissance |

23 août 1867 Chaville |

|---|---|

| Décès |

26 février 1905 (à 37 ans) 4e arrondissement de Paris |

| Sépulture | Cimetière du Montparnasse |

| Pseudonyme | Loyson-Bridet |

| Nationalité | française |

| Formation |

Lycée Louis-le-Grand Lycée Georges-Clemenceau |

| Activité | ÉcrivainPoèteTraducteur |

| Famille | Famille Schwob |

| Père | George Schwob |

| Mère | Mathilde Cahun |

| Fratrie | Maurice Schwob |

| Conjoint | Marguerite Moreno |

| Mouvement | Symbolisme |

|---|

|

Marcel Schwob, né à Chaville le 23 août 1867 et mort à Paris le 26 février 1905, est un écrivain français — conteur, poète, traducteur, érudit — proche des symbolistes.

Biographie

Marcel Schwob naît dans une famille de lettrés : son père, George Schwob, est journaliste, ami de Théodore de Banville et de Théophile Gautier, et sa mère, Mathilde Cahun, appartient à une famille d'intellectuels juifs originaires d'Alsace.

Au moment de la naissance de Marcel, la famille Schwob revient d'Égypte où George était chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Au début de la IIIe République, les Schwob sont à Tours, où George dirige Le Républicain d'Indre-et-Loire. En 1876, il prend à Nantes la direction du quotidien républicain Le Phare de la Loire ; à sa mort en 1892, c'est son fils aîné Maurice, né en 1859, qui lui succédera.

Le premier article de Marcel Schwob est publié dans Le Phare en décembre 1878, un compte-rendu de lecture d'Un capitaine de quinze ans, de Jules Verne. En 1878-1879, il est élève de sixième au lycée de Nantes et obtient le premier prix d'excellence. Il passe directement en quatrième où il n'a plus que le 6e accessit d'excellence (2e prix de version grecque) ; en troisième, il est 2e prix d'excellence (1er prix de composition française et d'anglais). En 1881, il est envoyé à Paris chez son oncle maternel Léon Cahun, bibliothécaire adjoint de la Bibliothèque Mazarine, afin de poursuivre ses études au lycée Louis-le-Grand, où il se liera d'amitié avec Léon Daudet et Paul Claudel. Il développe un don pour les langues et devient rapidement polyglotte. En 1884, il découvre Robert Louis Stevenson, qui sera un de ses modèles.

Il échoue au concours d'entrée de l'École normale supérieure, mais est reçu premier à la licence ès lettres en 1888. Il échoue de nouveau à l'agrégation en 1889. Il choisit alors une carrière d'homme de lettres et de journaliste, collaborant au Phare de la Loire, à l’Événement, à l’Écho de Paris. Schwob dirige le supplément littéraire de ce journal, où il introduit Alfred Jarry en 1894 (ce dernier lui dédiera sa pièce Ubu roi, en 1895). Il fréquente Paul Valéry, André Gide, Jules Renard et Colette mais aussi Oscar Wilde.

Il se passionne également pour la linguistique et notamment l'argot, pour le langage des coquillards utilisé par Villon dans ses ballades en jargon : contrairement à l'opinion répandue à l'époque (et qui avait été celle qu'avait développée Victor Hugo dans les Misérables), Schwob considère que l'argot n'est pas une langue qui se crée spontanément, mais qu'il est en réalité un langage artificiel et codé. Schwob suit les cours de Ferdinand de Saussure à l'École des Hautes Études.

Il commence à publier des séries de contes, à la limite du poème en prose, où il crée des procédés littéraires qui seront repris par d'autres ultérieurement. Ainsi Le Livre de Monelle, en 1894, annonce Les Nourritures terrestres d'André Gide (Marcel Schwob lui en voudra pour cela) ; La Croisade des enfants, l'année suivante, annonce William Faulkner dans As I Lay Dying ; Borges aussi lui avouera une grande dette. Plusieurs de ses recueils sont rapidement traduits en anglais, comme Mimes et La Croisade des enfants.

En 1900, il épouse l'actrice Marguerite Moreno, l'amie de Colette, qu'il a rencontrée en 1895 et qui avait pour lui une affection particulière. Leur franche camaraderie était un mélange d'humour et de rosserie. Elle notera dans Mes apprentissages : « Le plus menaçant visage qui pût couvrir, comme un masque de guerre et d'apparat, les traits mêmes de l'amitié ». La correspondance des deux amants, puis époux, témoigne d'une véritable passion.

La santé de Marcel Schwob est des plus mauvaises. Il tente de fuir son destin en voyageant, à Jersey et, d'octobre 1901 à mars 1902, à Samoa, là même où Stevenson avait fini sa vie. Marcel Schwob a cependant le temps de revenir en France, terminant sa vie en reclus et laissant une œuvre inachevée.

Tombe au cimetière du Montparnasse.

Tombe au cimetière du Montparnasse.

Il meurt d'une grippe le 26 février 1905, à l'âge de trente-sept ans. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse (division 5, carré juif), dans le tombeau familial de son oncle Léon Cahun.

Œuvre

Contes

- Cœur double, paru en 1891 chez Ollendorff, est un recueil de 34 contes parus précédemment dans la presse. Il est composé de deux parties, Cœur double et La Légende des gueux, et précédé d'une préface, dans laquelle Schwob résume ses intentions : « Le cœur de l'homme est double : l'égoïsme y balance la charité ; la personne est le contrepoids des masses ; la conservation de l'être compte avec le sacrifice des autres ; les pôles du cœur sont au fond du moi et au fond de l'humanité. Ainsi l'âme va d'un extrême à l'autre, de l'expansion de sa propre vie à l'expansion de la vie de tous. Mais il y a une route à faire pour arriver à la pitié, et ce livre vient en marquer les étapes. » La majorité des récits ont pour thème le double, évoqué à partir de situations tour à tour réalistes et fantastiques, ancrées dans l’histoire contemporaine ou remontant le cours du temps. Une profonde empathie fait partager les terreurs d’un romain de l’Empire, d’un soldat de la guerre de 1870 ou d’un Maharajah indien, dont Schwob intériorise les catégories mentales et les représentations. Le recueil a été bien accueilli par la critique : Anatole France salue des nouvelles « toutes rares ou curieuses, d’un sentiment étrange, avec une magie de style et d’art. Cinq ou six sont en leur genre de vrais chefs-d’œuvre ».

- Le Roi au masque d'or parait l'année suivante chez le même éditeur : 21 contes, chacun dédié à un contemporain. Ils avaient également été déjà publiés dans la presse et sont là aussi précédés d'une préface — cette fois pour introduire la notion de différence et de ressemblance, qui sont des «points de vue» —. C'est un « recueil de fables sans morale ni moraliste, un kaléidoscope, puisque l’exemplum propre au conte se trouve éclaté et renvoyé à une instance unificatrice inassignable et située dans un intouchable hors texte ». L'accueil est encore plus favorable : François Coppée souligne la « grande puissance de pensée » de l'auteur, Rodenbach loue une « lumière de lune et de chimie », Le Temps qualifie Schwob de « prince de la terreur ».

- Les Mimes, publiés d'abord dans L'Écho de Paris, puis en volume en 1893, sont une adaptation libre de fragments de poèmes d'Hérondas, découverts deux ans auparavant. Mais on ne sait plus s'il s'agit d'une traduction du grec ou d'un récit entièrement créé. À partir d’une forme ancienne, le mime antique, Schwob construit un genre au croisement du conte et du poème en prose.

- Le Livre de Monelle, publié chez Léon Chailley en 1894, est structuré en trois parties : Paroles de Monelle, Les Sœurs de Monelle (L'Égoïste, La Voluptueuse, La Perverse, en tout 11 contes) et Monelle (De son apparition, De sa fuite, en tout 6 contes). Tous ces textes avaient paru préalablement dans L'Écho de Paris. Le recueil, ouvrage le plus personnel de Schwob, évoque sa maîtresse, morte dans sa vingt-cinquième année, à travers le personnage principal et ses onze sœurs, reflet d'elle-même. Le livre « professe un nihilisme total et correspond à une période de dépression, d’abandon ». Schwob reprochera à Gide de s'en être inspiré pour écrire Les Nourritures terrestres.

- La Croisade des enfants parait en 1896 au Mercure de France. L'argument est le départ, en 1212, de milliers d'enfants pour la Terre sainte, et qui furent pour la plupart massacrés ou réduits en esclavage. Le volume, très court se compose de huit versions des événements, racontés par huit personnages différents — un lépreux, un clerc, un enfant, le pape —. « Le dispositif narratif polyvocal est emprunté à The Ring and the Book de Robert Browning. Le prisme de huit voix distinctes et dissonantes réussit à susciter le pathétique à travers la sécheresse de détails historiques exacts ou possibles ».

- Vies imaginaires, qui paraît en 1896, rassemble 22 biographies fictives de personnages réels (Empédocle, Pocahontas, Alain le gentil, Le Capitaine Kid, Burke et Hare...), parues auparavant dans Le Journal. Une préface-programme précède le recueil : « L'art du biographe consiste dans le choix. Il n'a pas à se préoccuper d'être vrai : il doit créer dans un chaos de traits humains ». Ainsi, la biographie ne se fonde plus sur un socle de lois générales, elle dépend des lois malléables de l’aventure. Elle pratique la rhétorique de la modestie et le culte du détail. L’artiste choisit l’unique entre les possibles humains qui s’offrent à lui, prend de la distance à l’égard du vrai, afin d’atteindre l’unicité de chaque individu, donne autant de prix à la vie d’un pauvre acteur qu’à celle de Shakespeare, ou préfère Nicolas Loyseleur à Jeanne d'Arc. Le volume obtient un vif succès : « C'est du haschich littéraire, une confiture sublimée dont une seule cuillère met le feu à l'imagination, et fait soudain surgir et disparaître des mondes, des peuples, des cités dans des vapeurs de pourpre, et des nuages d'or noir », écrit Albert Samain.

Le conte est la forme privilégiée de Marcel Schwob. À l'époque, ses frontières sont mal définies, mais dans un contexte anti-naturaliste, son imaginaire permet la construction d’un rapport particulier au réel. La mise en recueil donne sens et unité à des formes menacées par la fragmentation. Cependant, le genre du conte est subverti dans sa pratique même et le pastiche se transforme subtilement en parodie par l’ambiguïté de la morale .

Conçus initialement pour la presse, donc déterminés par certains de ses impératifs, ces textes ont un statut initialement hybride, à la croisée du réel et de l’imaginaire, métissage de la chronique et de la fiction.

Romans

Marcel Schwob n'a jamais écrit de roman. Il arrête brutalement la fiction en 1896. Pour Bernard de Meyer, les raisons médicales ne sont pas en cause. Selon lui, Cœur double et Le Roi au masque d’or, qui se caractérisent par la diversité de leurs sources et des techniques narratives employées, amènent à une impasse de l'inspiration. Mimes et Le Livre de Monelle, structurés d’une manière fortement significative autour d’un élément vécu intime, reflètent un nombrilisme, tant artistique qu’émotionnel, qui n’apporte que désillusion et aboutit à la panne sèche. L’écriture de Vies imaginaires, livre rempli de masques qui fonctionne comme un masque est « rongée par l’impuissance » comme par une lèpre.

Essais

Spicilège, paraît en 1896 et regroupe des préfaces et des textes déjà parus, sur Villon, Stevenson, Georges Meredith, Saint Julien l'Hospitalier, le rire ou l'anarchie. La presse ne fut pas enthousiaste, même si Paul Léautaud loue « la plus belle peut-être des originalités, celle de l'intelligence ».

En parallèle de ces textes purement littéraires, Schwob publie des études linguistiques sur Villon et sur l'argot, ses autres centres d’intérêt.

Traductions

Marcel Schwob a traduit principalement des textes anglais, ceux des auteurs qu'il admirait : Hamlet, de Shakespeare (en collaboration avec Eugène Morand), puis Macbeth, Moll Flanders, de Defoe, Francesca di Rimini de Crawford et Les Derniers jours d'Emmanuel Kant, de De Quincey. Il a également traduit de l'allemand Les Jeux des Grecs et des Romains de Wilhelm Richter.

Ses traductions recherchent en priorité la fidélité à la langue du texte original et au style de l’auteur traduit. Son intention est de reproduire fidèlement un style déterminé pour que le lecteur puisse l'apprécier dans sa propre langue. Il compense les pertes qui se produisent lors du passage d’une langue à une autre par la beauté de ses versions. Elles sont, en même temps, l’œuvre d’un écrivain et d’un érudit. Comme dans la littérature, il suit dans la traduction ses propres goûts et sa propre esthétique.

Conceptions littéraires

En réaction au naturalisme, par des procédés littéraires impressionnistes, relativistes et subjectivistes, par la juxtaposition des points de vue et polyphonie narrative, Marcel Schwob tente de rebâtir sur les ruines du roman réaliste une éthique et une esthétique qui trouvent leurs ressources dans la contemplation de l’altérité historique et culturelle.

Pour Pierre Jourde, « Le principe qui gouverne la création chez Schwob, et qui trouvera sa formulation exacte dans Le Livre de Monelle, pourrait s’énoncer : on n’atteint le réel qu’en se délivrant de toute fixation, sur soi ou sur l’objet. Le monde n’est pas, il est en souffrance. L’art consiste à aider à sa délivrance ».

Relations avec les contemporains

Milieu littéraire

Léon Daudet et Paul Claudel ont été les condisciples de Schwob au lycée Louis-le-Grand. Plus tard, il fréquente le Grenier d'Edmond de Goncourt et se rend aux Mardis de Mallarmé. Par ses fonctions à L’Écho de Paris (dont il devient le directeur littéraire en 1895, conjointement avec Catulle Mendès) et au Journal, il est en relation avec Maupassant, Anatole France, Paul Bourget et Maurice Barrès. Il fait publier Le Train de 8h47 de Courteline, Edgar Poe, Mark Twain, Verlaine, Jean Lorrain, Rémy de Gourmont, Léon Cahun.

Ses recherches sur l’argot l’amènent à fréquenter Gaston Paris et Auguste Longnon. Il dîne chez Michel Bréal et fréquente les cours du linguiste Ferdinand de Saussure et du philosophe Émile Boutroux. Dans les cabarets, il fréquente Rodolphe Sallis, Jean Richepin, ainsi que Verlaine, qui le fascine.

Une même inclination pour l’impressionnisme, les sculptures de Rodin et Camille Claudel, le théâtre d’Ibsen et de Maeterlinck le rapproche d'Octave Mirbeau. Si à la toute fin de sa vie il a des rencontres fréquentes avec Paul Léautaud, il se fâche avec Léon Daudet et Paul Valéry au moment de l'Affaire Dreyfus,.

Dreyfusard de la deuxième heure, Marcel Schwob abandonna à Zola la primeur d’une position qui devait le consacrer comme le modèle même de l’intellectuel. Marcel Schwob fut son adversaire farouche notamment sur le plan littéraire. Et la personnalité concurrente de l’écrivain des Rougon-Macquart ne fut vraisemblablement pas étrangère à la défiance initiale du promoteur du « roman impressionniste » vis-à-vis des dreyfusards.

Robert Louis Stevenson

Stevenson est l’auteur vivant que Schwob a le plus apprécié et cherché à faire connaître. La lecture de L’île au trésor est pour lui une révélation. À l’époque, l’œuvre de Stevenson, peu traduite, est quasiment ignorée en France. Schwob est le premier homme de lettres français à manifester son admiration pour l’écrivain exilé à Samoa, dans le Pacifique. Quelques échanges épistolaires témoignent d’une fraternité fondée notamment sur la passion de Villon et le goût de l’aventure. Une rencontre ne put se produire — Stevenson meurt en 1894 —. Au terme du long voyage qui le mena aux îles Samoa, Schwob, malade, ne put même pas se recueillir sur sa tombe.

Schwob consacre quatre articles à Stevenson. Pour lui, c’est l’anti-Zola, c'est celui qui crée un « réalisme irréel », fondé sur un mélange de fantaisie et d’observation exacte, loin des grosses ficelles utilisées par Zola, dont Schwob rejette les prétentions scientifiques.

« La puissance de Stevenson résulte du contraste entre l'ordinaire des moyens et l'extraordinaire de la chose signifiée ; le réalisme des moyens a une vivacité spéciale ; cette vivacité naît de l'irréalité de son réalisme. »

Alfred Jarry

Les relations amicales entre Schwob et Alfred Jarry, tous deux admirateurs de Rabelais et de Shakespeare, débutent en 1893, lorsque Schwob fait primer plusieurs textes de Jarry au concours du supplément littéraire de l'Écho de Paris dont il était le directeur. Schwob est évoqué dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien : dans le chapitre IV, Des Livres pairs du docteur, La Croisade des enfants est le numéro 23 ; dans le chapitre VII, Du petit nombre des élus figure le vers ; « De Schwob, les bêtes écailleuses que minait la blancheur des mains du lépreux. » ; le chapitre XXI, De l’Île Cyril est dédié à Schwob, dont l’œuvre y est cryptée. En 1895, Jarry lui dédie également Ubu roi.

« Ce qui les unit, c’est une même interrogation sur le statut du lecteur et les mécanismes de l’interprétation ; c’est un même parcours spirituel centré sur la notion de synthèse, dans une volonté de sortir de l’esthétique post-symboliste. En outre, leur littérature, fragmentaire, dans l’incapacité d’atteindre par elle-même la synthèse, l’abandonne au lecteur. »

Pour eux deux, dans une connivence latente et profonde, les images sont toujours fausses. C'est à partir de cette constatation que Jarry crée dans Faustroll un monde régi exclusivement par l'imagination. Et là où, pour Schwob, « l'art est à l'opposé des idées générales, ne décrit que l'individuel, ne désire que l'unique », Jarry définit la 'pataphysique comme « la science du particulier ».

Jules Renard

Les relations avec Jules Renard — dont Schwob fait publier L'Écornifleur dans L'Écho de Paris — sont complexes. Après la grande amitié née lors de leur rencontre, Renard prend ses distances à partir de 1895, et devient de plus en plus critique.

- « Marcel Schwob n’a pas 24 ans. Il en porte 30. Il n’a jamais écrit une ligne qui ne fût payée. C’est un journaliste du genre savant et de l’espèce rare, un travailleur qui veut des choses, croit à des choses, méprise des choses ; un indéchiffré encore pour moi. – 16 février 1891 ».

- « Portrait de Schwob. Voilà un isolé. Il pense que nous arrivons tard et qu’il ne nous reste qu’une chose à faire après nos aînés : bien écrire. – 7 mars 1891 ».

- « On a envoyé Schwob respirer en Australie. Avant de mourir, il vit ses contes. – 2 novembre 1901 ».

- « Le talent de Schwob, c’est une mixture de vins, ce n’est pas un vin. Je me moque de cette intelligence. Tous ses contes, il les a empruntés. Il a traduit Hamlet et Francesca da Rimini. Il a un style de traducteur exact. Pas d’esprit. La préoccupation de savoir des choses que personne ne sait. La mauvaise humeur d’un artiste qui n’a jamais rien trouvé tout seul. Une affectation à ne lire que le livre qui est sale et vieux. Une âme et un esprit de vieille femme. Un homme à vous dire : « Êtes-vous content d’avoir sur moi la supériorité de m’avoir prêté cent sous ? » Il me ferait regretter de n’avoir pas été antisémite. – 7 juin 1902 ».

Réception

Même s'il bénéficie d'une aura considérable dans le Paris littéraire du tournant du siècle, Schwob devient ensuite un laissé pour compte de l’histoire littéraire. Il a longtemps été considéré comme un auteur qui incarnerait la fin d'une lignée, celle des grands conteurs du XIXe siècle. Cette image « d'écrivain érudit, de virtuose de l'écriture palimpseste, d'homme de la seconde main qui n'aurait pas réussi à marquer de son empreinte le genre qu'il affectionnait », a longtemps bloqué sa véritable reconnaissance, jusqu'à la redécouverte dans les années 1970 de son œuvre. Le centenaire de sa mort est l'occasion de nombreuses publications.

Œuvres

Portrait de Marcel Schwob

Portrait de Marcel Schwobpar Félix Vallotton

paru dans Le IIe Livre des masques

de Remy de Gourmont (1898).

Contes et récits

- Cœur double, Ollendorff, 1891

- Le Roi au masque d’or, Ollendorff, 1892

- Mimes, Mercure de France, 1893

- Le Livre de Monelle, Léon Chailley, 1894

- Annabella et Giovanni, Mercure de France, 1895

- La Croisade des enfants, Mercure de France, 1896

- Vies imaginaires, Charpentier-Fasquelle, 1896

- La Lampe de Psyché, Mercure de France, 1903

- Vie de Morphiel, Éditions des Cendres, 1985

Essais et études

- Spicilège, Mercure de France, 1896

- Étude sur l’argot français, en collaboration avec Georges Guieysse, Émile Bouillon, 1889. Réédition, Allia, 1989

- La Légende de Serlon de Wilton, Éditions de la Vogue, 1899. Réédition dans François Rabelais, Allia, 1990

- Mœurs des diurnales (sous le pseudonyme de Loyson-Bridet), Mercure de France, 1903. Réédition, Éditions des Cendres, 1986

- Notes pour le commentaire, La Revue des études rabelaisiennes, 1904. Réédition dans François Rabelais, Allia, 1990

- François Villon, J. Dumoulin, 1912, Réédition dans Villon François, Allia, 1990

- Le Parnasse satyrique du XVe siècle, H. Welter, 1905

- Il Libro della mia Memoria (inachevé), 1905

Théâtre

Correspondance et divers

- Chroniques, Droz, 1981

- Correspondance inédite, Droz, 1985

- Correspondances Schwob / Stevenson (édition établie et précédée de Une amitié littéraire par François Escaig), Paris, Allia, 1992, 106 p.

- Dialogues d'Utopie, Ombres, 2001

- Vers Samoa, Ombres, 2002

- Maua, La Table ronde, 2009

Traductions

- William Shakespeare, La Tragique histoire d'Hamlet, traduit de l'anglais par Marcel Schwob et Eugène Morand , éditions Gérard Lebovici, 1986

- Wilhelm Richter, Les Jeux des Grecs et des Romains (1891)

- Daniel Defoe, Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders (1895)

- Francis Marion Crawford, Francesca da Rimini (pièce de 1902)

- Thomas de Quincey, Les Derniers jours d'Emmanuel Kant, éd. 1986.

Préfaces

- Préface à Messieurs les ronds-de-cuir, de Georges Courteline, Flammarion, 1893

- Préface au Dynamiteur, de R.-L. Stevenson, Plon, 1894

- Préface au Démon de l'absurde, de Rachilde, Mercure de France, 1894

- Préface à La Légende de saint Julien l'Hospitalier, de Gustave Flaubert, Ferroud, 1895.

- Préface à La Chambre blanche, d'Henry Bataille, Mercure de France, 1895

- Préface à La Chaîne d'or, de Théophile Gautier, Ferroud, 1896

- Préface à Hiésous, de Pierre Nahor (Émilie Leroux), Ollendorff, 1903

- Préface au Petit et le Grand Testament, de François Villon, Honoré Champion, 1905

Œuvres complètes

- Les Œuvres complètes de Marcel Schwob, Bernouard, 1927-1930, 10 vol.

- Œuvres, édition établie et présentée par Sylvain Goudemare, Paris, Phébus, coll. « Libretto », 2002, 988 p.

Bibliographie

Bibliographies

- Catalogue de la bibliothèque de Marcel Schwob (précédé de Marcel Schwob parmi ses livres par Pierre Champion), Paris, Allia, 1993, 128 p.

- François Rabelais, Paris, Allia, 1990, 2e éd., 80 p. (ISBN 9782844852908)

- John Alden Green, « Bibliographie pour Marcel Schwob », in Marcel Schwob : correspondance inédite, précédée de quelques textes inédits, Genève, Droz, 1985, p. 215-252.

- Bruno Fabre, Bibliographie sur Marcel Schwob (1985-2010), avec quelques études plus anciennes, Paris, Société Marcel Schwob, 2011, 25 p. (voir bibliographie en ligne)

- Bruno Fabre, Bibliographie chronologique sur Marcel Schwob (2008-2021). Lire en ligne

Biographies

- Pierre Champion, Marcel Schwob et son temps, Paris, Bernard Grasset, 1927, 294 p.

- Marc Décimo, Sciences et pataphysique, t. 2 : Comment la linguistique vint à Paris ?, De Michel Bréal à Ferdinand de Saussure, Dijon, Les Presses du réel, coll. Les Hétéroclites, 2014 (ISBN 978-2-84066-599-1).

- Sylvain Goudemare, Marcel Schwob ou les vies imaginaires, Paris, Le Cherche Midi, 2000, 343 p.

Monographies

- Monique Jutrin, Marcel Schwob : "Cœur double", Lausanne, éd. de l’Aire, 1982, 146 p.

- Agnès Lhermitte, Palimpseste et merveilleux dans l’œuvre de Marcel Schwob, Paris, Champion, 2002, 565 p.

- Bernard de Meyer, Marcel Schwob, conteur de l’imaginaire, Berne, Peter Lang, 2004. (ISBN 3-03910-368-7)

- Gernot Krämer, Marcel Schwob – Werk und Poetik, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2005, 377 p.

- Louis Thomas, Les dernières leçons de Marcel Schwob sur François Villon, Paris, Éditions de Psyché.(OCLC 66756726)

- Bruno Fabre, L’Art de la biographie dans Vies imaginaires de Marcel Schwob, Paris, Champion, 2010, 384 p.

Ouvrages collectifs

- Marcel Schwob d’hier et d’aujourd’hui, textes réunis et présentés par Christian Berg et Yves Vadé, Seyssel, Champ Vallon, 2002, 352 p.

- Marcel Schwob, L’Homme au masque d’or, catalogue de l’exposition du Centenaire de l’écrivain, Nantes, Bibliothèque municipale de Nantes, Paris, Gallimard, Le Promeneur, 2006, 206 p., 120 ill.

- Marcel Schwob, numéro spécial de la revue Europe, no 925, Paris, mai 2006, p. 3-197.

- Thomas Regnier, « Qui a peur de Marcel Schwob ? », Europe, 2006

- Patrice Allain, « La Famille Schwob », Europe, 2006

- Bruno Fabre, « Marcel Schwob et les écrivains de son temps », Europe, 2006

- Alexandre Gefen, « Les Métempsycoses de Marcel Schwob », Europe, 2006

- Bernard de Meyer, « Le Pirate lettré », Europe, 2006

- Amany Ghander, « La Voix des marginaux », Europe, 2006

- Retours à Marcel Schwob : d’un siècle à l’autre (1905-2005), actes du colloque international de Cerisy-la-Salle (13-20 août 2005), sous la dir. de Christian Berg, Alexandre Gefen, Monique Jutrin et Agnès Lhermitte, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2007, 295 p. Lire en ligne.

- Christian Berg, « Présentation », Retours à Marcel Schwob, 2007 (lire en ligne)

- Alexandre Gefen, « Philosophies de Marcel Schwob », Retours à Marcel Schwob, 2007 (lire en ligne)

- Hélène Védrine, « « Une taupe reste une taupe et l’absinthe une plante d’amertume » : la traduction d’Hamlet par Marcel Schwob et Eugène Morand », Retours à Marcel Schwob, 2007 (lire en ligne)

- Alexia Kalantzis, « Marcel Schwob, Remy de Gourmont et l’esthétique du conte », Retours à Marcel Schwob, 2007 (lire en ligne)

- Michel Jarrety, « Valéry et Schwob : une amitié interrompue », Retours à Marcel Scwob, 2007 (lire en ligne)

- Julien Schuh, « Marcel Schwob et Alfred Jarry : des difficultés de la synthèse », Retours à Marcel Schwob, 2006 (lire en ligne)

- Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, bulletin annuel de la Société Marcel Schwob, dir. Bruno Fabre, Paris, Société Marcel Schwob, depuis 2008 (sommaires consultables en ligne)

Articles

- Maud Lecacheur, Aurélie Arrufat,, « Marcel Schwob, l’intercesseur électif », Écritures contemporaines, Atelier de recherche sur la littérature actuelle, E.N.S. de Lyon, 2006 (lire en ligne)

- Agnès Lhermitte, « Marcel Schwob, un écrivain en panne ? », Acta Fabula, 2005 (lire en ligne)

- Jean Pierre Bertrand, « Cœur double, Le Livre de Monelle », Garner-Flammarion, 2008 (lire en ligne)

- Cédric de Guido, « Marcel Schwob lecteur de Frantz Jourdain: une contestation du naturalisme », Romantisme, 2005 (lire en ligne)

- Brunella Eruli, « Schwob et Jarry », L'Étoile-Absinthe, 1983 (lire en ligne)

- Ahnès Lhermitte, « Une encre de poudre et de gin : Docteur Faustroll et Marcel Schwob », L'Étoile-Absinthe, 2006 (lire en ligne)

- María José Hernández Guerrero, « La traduction chez Schwob », Cédille, 2007 (lire en ligne)

- Pauline Boch, « Compte-rendu : Cédric de Guido, Marcel Schwob, du journal au recueil », Recherches et travaux, 2017 (lire en ligne)

- Jacques Athanase Gilbert, « Unicité et répétition : histoire et événement de Marcel Schwob à Jorge Luis Borges », Études françaises, vol. 53, no 3, 2017, p. 75-87 (lire en ligne)

Notes et références

- Biographie de Marcel Schwob sur le site de la Société Marcel Schwob.

- Chérif Pacha, petit-fils de Méhémet Ali.

- Jean Guiffan, Joël Barreau et Jean-Louis Liters (dir.), Le Lycée Clemenceau. 200 ans d'histoire, Nantes, éditions Coiffard, 2008, 451 (fiche biographique) (ISBN 9782910366858), création de l'annexe, pages 127-130.

- Guiffan, Barreau et Liters 2008, p. 473-474.

- Décimo, Marc Décimo, Sciences et pataphysique, t. II : Comment la linguistique vint à Paris. De Michel Bréal à Ferdinand de Saussure., Dijon, Les presses du réel, collection Hétéroclites,, 2014,, § Marcel Schwob, p. 344-354. (ISBN 978-2-84066-599-1)

- Le Voyage à Samoa réunit ses lettres à Marguerite Moreno.

- Pierre Champion, Marcel Schwob et son temps, Paris, Grasset, 1927, p. 239

- Œuvres complètes, Phoebus/Libretto, 2002, p. 41

- Bertrand 2008.

- Gefen 2007.

- La Vie littéraire, 4e série, 1982, cité par Fabre 2006

- Kalantzis 2007

- Gefen 2006

- Œuvres complètes, Phoebus/Libretto, 2002, p. 236

- Fabre 2006.

- Œuvres complètes, Phoebus Libretto, 2002, p. 348.

- Kalantzis 2007.

- Regnier 2006.

- De Meyer 2006.

- Gefen 2006.

- Lecacheur, Arrufat, 2006.

- Lettre citée dans Œuvres complètes, Phoebus/Libretto, 2002, p. 508.

- Boch 2017.

- Marcel Schwob, conteur de l’imaginaire, Berne, Peter Lang, 2004

- Lhermitte 2005.

- « spicilège », dans Wiktionnaire, 13 mars 2022 (lire en ligne)

- Œuvres complètes, Phoebus/Libretto, 2002, p. 676

- Védrine 2007.

- Guerrero 2007.

- De Guido 2005.

- L'Amour du singulier, cité par Gefen 2006

- Jarrety 2006.

- Allain 2006.

- Spicilège, Œuvres complètes, Phoebus Libretto, 2002, p. 723-731.

- Eruli 1983.

- Schuh 2006.

- Cyril Tourneur, personnage des Vies imaginaires

- Détails dans Eruli 1983 et dans Lhermitte 2006

- Lhermitte 2006.

- Jules Renard, Journal, Laffont, Bouquins, 1990, p. 62

- Jules Renard, Journal, Laffont, Bouquins, 1990, p. 67

- Jules Renard, Journal, Laffont, Bouquins, 1990, p. 549

- Jules Renard, Journal, Laffont, Bouquins, 1990, p. 597

- Berg 2007.

- Remy de Gourmont, « Marcel Schwob »

- Cœur double sur Wikisource.

- Le Roi au masque d'or sur marcel-scworb.org.

- Le Livre de Monelle sur scribd.com.

- La Croisade des enfants sur Wikisource.

- Vies imaginaires sur gutenberg.org.

- Spicilège sur Gallica.

- Il Libro della mia Memoria sur bmlisieux.com.

- Jane Shore sur marcel-schwob.org.

- Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders sur Gallica.

Article connexe

Liens externes

- Manuscrits de Marcel Schwob à la Bibliothèque de Nantes

- Site de la Société Marcel Schwob

- Blog sur Marcel Schwob

- Dossier sur Marcel Schwob, sur le site de la revue des ressources

- Adaptation radiophonique du "Livre de Monelle", dif. le 06 janvier 2007 Autre lien

- Livres audio des principales œuvres de Marcel Schwob sur le site Littérature audio.com

- La mort de Marcel Schwob dans le Journal de Paul Léautaud

Notices d'autorité

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notices d'autorité :

Portail de la poésie

Portail de la poésie  Portail de la littérature française

Portail de la littérature française  Portail de la culture juive et du judaïsme

Portail de la culture juive et du judaïsme  Portail de la fantasy et du fantastique

Portail de la fantasy et du fantastique  Portail de la France au XIXe siècle

Portail de la France au XIXe siècle