Peine de mort en France

A cette occasion, nous souhaitons aborder le sujet de Peine de mort en France, qui est sans aucun doute un sujet d'une grande actualité aujourd'hui. Peine de mort en France est un sujet qui a suscité intérêt et débat dans de nombreux domaines, des sphères académique, scientifique, politique et sociale. Tout au long de l’histoire, Peine de mort en France a joué un rôle fondamental dans l’avenir de l’humanité, affectant directement et indirectement la société dans son ensemble. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives et approches sur Peine de mort en France, en analysant son impact, son évolution et sa pertinence dans différents contextes. Sans aucun doute, Peine de mort en France est un sujet passionnant et complexe qui mérite d'être abordé sous différents points de vue pour comprendre son importance et son impact dans le monde d'aujourd'hui.

La France abolit la peine de mort le 9 octobre 1981, devenant le 36e État à adopter une telle mesure, alors qu'elle était le dernier membre de la Communauté économique européenne (ancêtre de l'Union européenne) à l'appliquer. Elle n'est cependant pas le dernier membre de la Communauté à l'abolir puisque l'Irlande, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, membres de la CEE également, abolissent la peine de mort dans les années 1990[note 1]. L'interdiction de la peine de mort a ensuite été inscrite dans la Constitution en 2007.

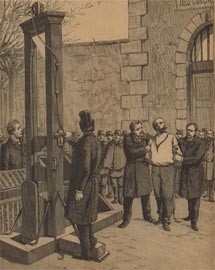

Hamida Djandoubi, guillotiné le à la prison des Baumettes de Marseille est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France. La dernière exécution publique date quant à elle du après un décret du .

Histoire

Époque gauloise

Certains condamnés étaient conduits au lieu du supplice qui était le bord d'une falaise d'où ils étaient précipités.

César rapporte que les criminels étaient exécutés à l'occasion de grandes fêtes propitiatoires au cours desquelles ils étaient enfermés dans de grands mannequins de paille auxquels on mettait le feu[1].

Époque gallo-romaine et Bas-Empire

Sous le Bas-Empire, les Romains utilisaient le crucifiement pour les voleurs et les vagabonds ; ils les envoyaient parfois contre des gladiateurs, voire des bêtes sauvages ou encore leur coupaient la tête[réf. nécessaire].

Ancien Régime

Avant 1791, il existait en France, suivant les époques, une multitude de modalités à exécuter avant l'application de la peine capitale, selon le crime et la condition du condamné.

Le droit pénal de l'Ancien Régime comportait des peines afflictives destinées à faire souffrir le coupable, et des peines infamantes destinées à l'humilier. Les peines n'avaient pas pour but de punir ou d'amender le coupable, mais d'impressionner les spectateurs, de servir d'exemple, de dissuader le public de commettre des crimes.

L'emprisonnement ne figurait pas encore parmi les peines, et il ne servait qu'à s'assurer de la personne accusée en attente du jugement, ou alors comme peine de substitution en cas de grâce. En particulier pour les femmes qui n'étaient jamais tenues d'exécuter une peine de bagne, et plus rarement exécutées en cas de peine de mort.

Les personnes atteintes de démence après leur condamnation et les femmes enceintes ne pouvaient pas être exécutées. Les grâces étaient nombreuses car toute personne convaincue d'un homicide était condamnée pour assassinat, et c'était par la procédure de recours en grâce qu'on l'excusait lorsque l'homicide était involontaire.

La peine capitale pouvait être assortie de peines infamantes, en particulier l'exposition de la dépouille mortelle au gibet. Celui-ci était toujours situé sur une hauteur, bien en vue du principal chemin…

La peine devait être exécutée dans les 48 heures de réception du refus de grâce et au lieu de supplice accoutumé le plus proche de celui où avait eu lieu le crime (et non à proximité du tribunal), le plus souvent sur la principale place de la ville sur une estrade qui était dressée. À Paris, c'était la place de Grève et la place de l'Estrapade. Le corps était ensuite porté au gibet pour être exposé.

- La pendaison était la peine commune, y compris pour les crimes commis en mer[2] ;

- La décapitation à l'épée (ou la hache) était un privilège attaché à la noblesse, afin que l'infamie ne rejaillît pas sur l'état public. Mais il arrivait qu'un criminel de condition noble ou un prélat fût condamné à être dégradé de sa noblesse ou des ordres ecclésiastiques, puis exécuté par pendaison. C'était toujours le cas pour les ministres et les officiers du roi coupables de détournement des deniers publics ou concussion : plusieurs furent pendus puis exposés à Montfaucon ;

- Le bûcher pour les hérétiques relaps et les incendiaires (le condamné était souvent discrètement étranglé auparavant par un lacet) ;

- La roue pour les brigands et pour les meurtriers condamnés avec circonstances aggravantes, les membres du condamné étaient brisés puis il était achevé par strangulation (la durée avant l'étranglement était déterminée selon la gravité du crime : après quelques coups pour un vol à main armée, après plusieurs heures pour un assassinat comme dans l'affaire Jean Calas). Pour les crimes les moins graves, on étranglait l'homme avant de le fracasser ;

- L'huile bouillante : pour les faux-monnayeurs ;

- L'écartèlement, avec ensuite exposition des restes aux quatre portes de la cité : pour la haute trahison, pour les parricides, dans la pratique, il n'était utilisé que pour les régicides (le Roi étant le père de la Nation) ;

- La tête cassée, peine militaire, dont sont aussi menacés les civils qui forçaient les blocus en cas d'épidémie de peste.

Adoption de la guillotine

Le premier débat officiel sur la peine de mort en France (et le tout premier débat parlementaire au monde sur la question[3]) date du , avec la présentation d'un projet de loi visant à l'abolir. Son rapporteur, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, est soutenu notamment par Maximilien de Robespierre. Cependant, l'Assemblée nationale constituante, promulgue une loi le maintenant la peine de mort en supprimant la torture préalable[4]. C'est également avec cette loi qu'est uniformisée la méthode d'exécution, le privilège d'être décapité qui était réservé à la noblesse est démocratisé. Selon l'article 3 du Code pénal de 1791, qui classe la peine de mort parmi les peines afflictives et infamantes, « Tout condamné aura la tête tranchée ». Cette célèbre phrase restera dans l’article 12 du Code pénal français jusqu'à l'abolition, en 1981[5].

L'usage de la guillotine est alors généralisé pour toute mise à mort de civils. Seuls les militaires sont fusillés par peloton d'exécution pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions (comme la désertion, la mutinerie…)[6].

Le , lors de sa dernière séance, la Convention nationale abolit la peine capitale pour la première fois en France, mais seulement à dater du jour de la publication de la paix générale[4]. Cette abolition conditionnelle est ajournée dans le Code pénal de 1810[4], qui prévoit 39 cas d'application dont : l'assassinat, le meurtre, l'attentat, l'incendie volontaire, le faux-monnayage, la trahison, la désertion, etc.

XIXe siècle

Sous la Restauration, Joseph de Maistre, porte-parole du légitimisme et de l'ultraroyalisme fait de la peine de mort la clé de voûte de la société. Dès 1815, certains ultraroyalistes au sein de la Chambre introuvable tels que Grenédan et Trinquelague demandèrent le rétablissement de la pendaison, la guillotine leur paraissant trop révolutionnaire et trop liée au « roi-martyr » Louis XVI[7].

À l'opposé, François Guizot, dans son essai De la peine de mort en matière politique (1822) défend l'abolition de la peine de mort en matière politique, et le juriste Charles Lucas prend des positions abolitionnistes dans son essai Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier (1827). Le roman de Victor Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné (paru anonymement en 1829 puis signé de son auteur en 1832) a également un grand retentissement. En 1830, au moment du procès pour haute trahison des ministres de Charles X, Victor Destutt de Tracy propose l'abolition de la peine de mort le 17 août dans le but de leur éviter l'exécution capitale[8]. La Chambre des députés adopte début octobre une adresse au Roi pour abolir la peine de mort, au moins en matière politique. Le soulèvement de la population parisienne et la condamnation des ministres à la détention perpétuelle font alors sortir la question de l'abolition de la peine de mort des débats politiques[9].

Il faut attendre la révolution de février 1848 pour que le gouvernement provisoire, sur suggestion d'Alphonse de Lamartine, abolisse la peine de mort en matière politique, en même temps que l'abolition de l'esclavage[10],[11],[12]. Lamartine voulait ainsi, selon l'historien Michel Winock, « tuer dans l'œuf la résurgence de la Terreur », et écrit dans ses Mémoires politiques que les membres du gouvernement, lors de la décision, « se précipitèrent dans les bras les uns des autres comme des hommes qui viennent de sauver l'humanité d'un naufrage de sang »[12]. L'abolition de la peine de mort en matière politique restera la règle, à défaut d'une abolition totale proposée par un amendement et rejetée par l'Assemblée nationale[12].

Décret Crémieux

Un décret d'Adolphe Crémieux du réforme l'usage de la guillotine en supprimant l'échafaud sur lequel elle était dressée. Il uniformise aussi la charge de bourreau en supprimant ceux de province – jusqu'ici il en existait un par ressort de cour d'appel, et un par département jusqu'en 1848. Il n'y eut alors plus qu'un seul « exécuteur en chef » pour tout le territoire national, assisté par cinq « adjoints » ; seul le bourreau de Corse restera en fonction jusqu'en 1875. L'Algérie, alors française, conservera une équipe d'exécuteurs qui lui sera propre, jusqu'à l'indépendance du pays en 1962.

Tentative d'abolition avortée en 1908

Au début de la Troisième République, plusieurs propositions d'abolition sont déposées au Parlement, en vain[12].

À partir de 1906, le nouveau président de la République Armand Fallières, élu en janvier, partisan de l'abolition de la peine de mort, gracie systématiquement tous les condamnés à mort[4]. Les élections législatives de mai 1906 lui assurent le soutien de l’Assemblée : radicaux et socialistes, réputés abolitionnistes, remportent plus de 70 % des sièges[4]. Le , la Commission du budget de la Chambre des députés vote la suppression des crédits au bourreau Anatole Deibler, rendant de fait impossible toute exécution ; mais cette décision suscite l'opposition d'Edmond Guyot-Dessaigne, garde des Sceaux qui, bien qu’adversaire de la peine capitale, s’oppose à ce qu’il considère comme une abolition en catimini[4]. Les députés reviennent finalement sur cette mesure par 247 voix contre 235[4].

Edmond Guyot-Dessaigne s’attelle alors à la préparation d’un projet de loi visant à remplacer la peine de mort par une peine de prison à perpétuité, sauf pour les crimes tombant sous la loi des codes militaires en temps de guerre, ce que la presse présente comme un encouragement au crime alors que les chiffres de la criminalité sont en hausse et que des faits divers sanglants font la une[4],[12]. L'année suivante, la grâce accordée par le président Fallières à l'ébéniste Albert Soleilland, meurtrier d'une petite fille prénommée Marthe, de onze ans, dont le corps, violé et poignardé, sera retrouvé empaqueté à la consigne d'une gare, est dénoncée par une forte campagne de presse et renforce le camp opposé à l'abolition[4],[12]. Dans le même temps, encouragés par certains magistrats, des jurys d’assises rédigent des pétitions contre le président Fallières qui, estiment-ils, en signant des grâces, ne respecte pas les verdicts des jurys populaires, qui prononcent de plus en plus de condamnations à mort[4],[12]. La décision, le , d'Armand Fallières de commuer la peine de Soleilland en travaux forcés déclenche une vive polémique[4]. Le Petit Parisien, dont le tirage est alors le plus élevé de la presse mondiale, lance une campagne contre l'abolition et organise ce qu'il appela un « référendum » sur la peine de mort auprès de ses lecteurs[12]. Un certain nombre de parlementaires qui avaient voté la suppression des crédits au bourreau un an plus tôt se prononcent désormais en faveur du maintien de la peine de mort[4].

En 1908, Aristide Briand, nommé garde des Sceaux au sein du gouvernement Georges Clemenceau à la mort d’Edmond Guyot-Dessaigne en , soumet aux députés un projet de loi visant à abolir la peine de mort[4]. Malgré l'appui de Jean Jaurès, qui s'oppose à Maurice Barrès, ce projet est repoussé le 8 décembre par 330 voix contre 201[4],[12]. Il s'agira du dernier grand débat parlementaire sur la question en France avant 1981[12]. Les exécutions capitales reprennent dès 1909[13] avec l'exécution d'Abel et Auguste Pollet puis celle de Jean-Jacques Liabeuf en 1910, des survivants de la bande à Bonnot en 1913, d'Henri Désiré Landru en 1922, de Paul Gorgulov en 1932 et de Georges-Alexandre Sarrejani en 1934.

Après 1908

Selon Michel Winock, les deux guerres mondiales ont « arrêté net le procès de civilisation. La mort frappait les civils comme les soldats sans jugement. La cause abolitionniste parut marginale au regard du drame des bombardements, des tranchées, des fusillades »[12].

Le , le président du Conseil Édouard Daladier promulgue un décret-loi supprimant les exécutions capitales publiques, après le scandale de l'exécution d'Eugène Weidmann, sept jours auparavant, la dernière exécution publique eut donc lieu le [14],[15],[16]. Celles-ci devront se dérouler dans l'enceinte des prisons à l'abri des regards de la foule. L'affichage à l'entrée du lieu d'exécution pendant une durée de vingt-quatre heures de la copie du procès-verbal d'exécution du condamné restant la seule publicité légalement autorisée (code pénal de 1981, article 15).

Sous le régime de Vichy, Philippe Pétain refuse la grâce à une cinquantaine de condamnés de droit commun — dont cinq femmes[note 2], parmi lesquelles, la première, Élisabeth Lamouly, empoisonneuse guillotinée en et Marie-Louise Giraud, une avorteuse dont c'était le seul chef d'accusation, guillotinée en — sans compter bien sûr les exécutions de résistants[17]. Pendant l'Épuration, les exécutions sont très nombreuses. Sous la IVe République, les exécutions se poursuivent également dont celles de Marcel Petiot en 1946, d'Alain de Bernardy de Sigoyer en 1947, de Madeleine Mouton en 1948 (en Algérie française), de Germaine Leloy-Godefroy en 1949, d'Émile Buisson en 1956, de Jacques Fesch en 1957 et de Georges Rapin en 1960.

En 1950, à la suite d'une forte hausse des vols à main armée, le Parlement rend ce crime passible de la peine de mort par la loi 50-1443 du . Bien qu'aucune exécution n'eût eu lieu pour ce chef, cette disposition resta en vigueur jusqu'en [18].

Sous la Ve République (1958-1981), dix-neuf criminels de droit commun sont guillotinés en vingt-trois ans (voir Exécutions en France). Ce chiffre n'inclut pas les exécutions décidées par les tribunaux militaires ; sur le territoire français, ceux-ci ont condamné à la guillotine pour activités criminelles vingt-cinq membres français du F.L.N. (1958-1961).

Le , l'exécution du lieutenant-colonel Bastien-Thiry, responsable de l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle, fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé[19]. Il s'agit également de la dernière exécution politique[3]. L'exécution par décollation souffrait trois exceptions légales :

- Les crimes contre la sûreté de l'État (ancien code pénal, art. 13) ;

- Les sentences prononcées par les juridictions des forces armées (code de justice militaire de l'époque, art. 336) ;

- Enfin le cas où les bois de justice n'ont pu parvenir au lieu d'exécution (ordonnances des et ) – cette disposition fut utilisée de à pour exécuter tous les arrêts d'assises, sauf ceux de Paris[20].

Durant la guerre d'Algérie

Le 15 février 1956, dans le contexte de la guerre d'Algérie, une majorité du Conseil des ministres se prononce en faveur de la reprise des exécutions capitales[21]. Le 19 juin, dans la cour de la prison Barberousse, à Alger, les premiers condamnés à mort de la guerre d’Algérie sont guillotinés, sous la responsabilité de l'exécuteur en chef Fernand Meyssonnier[note 3].

En 1957, Albert Camus et Arthur Koestler publient leurs Réflexions sur la peine capitale, qui tombent à ce moment-là dans l'indifférence[12].

Le , durant la guerre d'Algérie, le ministre de la Justice Edmond Michelet signe une ordonnance[22] qui modifie profondément le Code pénal et le Code de procédure pénale et qui rétablit la peine de mort pour raison politique qui était abolie depuis 1848.

Durant la guerre d'Algérie, les tribunaux militaires d'Algérie ont prononcé près de 1 500 peines capitales, dont 200 environ ont été exécutées[23].

Après mai 1968

Procès d'assises

Le procès était une étape cruciale dans le sort d'un accusé dans la mesure où ni lui ni le ministère public n’étaient habilités à faire appel de la décision, le pourvoi en cassation basé sur le droit et non sur les faits était le seul recours judiciaire. Sinon, la composition et le fonctionnement de la cour d'assises étaient semblables à celle d'aujourd'hui[24]. Trois magistrats et neuf jurés tirés au sort étaient habilités à prendre la décision fatale, mais l’avis du président jouait un rôle prépondérant (d'autant qu'il était le seul des douze membres de la cour ayant par la suite la possibilité d’assister à l’exécution). Encore que jusqu'en 1978 les jurés étaient tirés au sort non sur les listes électorales, mais sur une liste présélectionnée par une commission de magistrats et d'élus politiques[25] (ainsi le jury du procès Ranucci ne comportait qu'une femme, qui a plus tard été élue maire[26]).

Bien que cela fût théoriquement possible, la peine de mort n'était presque jamais prononcée sans avoir au préalable été requise par le représentant du ministère public (Bruno Triplet, âgé de 17 ans le jour du meurtre, étant un des rares cas, mais il fut ensuite gracié par Valéry Giscard d'Estaing[27]). L'avocat général et le juge d'instruction pouvaient parfois eux aussi assister à l'exécution, respectivement en tant qu'officier du ministère public et officier du tribunal du lieu d'exécution.

Selon des statistiques, de 1968 à 1978, la peine de mort était requise en moyenne 15 fois par an et prononcée trois ou quatre fois, pour finalement être exécutée une fois tous les deux ans[28].

La décision sur la peine était prise à la majorité simple. Cependant, il était posé au préalable la question des circonstances atténuantes pour chaque accusé, la réponse « non » exigeant une majorité de huit voix au moins. La réponse « oui » à cette question étant incompatible avec une condamnation à mort, il était communément admis que les votants ne souhaitant pas la condamnation à mort votaient « oui », ou tout du moins votaient nul, pour réduire les chances que la peine de mort fût prononcée (la loi actuelle exige plus simplement huit voix pour voter le maximum)[29],[30]. À titre d'exemples, trois jurés se seraient prononcés pour l'atténuation dans l'affaire Ranucci, contre sept en ce qui concerne Patrick Henry[31].

Les peines capitales pouvaient également être prononcées par la justice militaire et la Cour de sûreté de l'État.

Pourvoi en cassation

Le condamné à mort disposait de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation. D’après l'article 604 du code de procédure pénale (abrogé en 2011), la Cour était tenue de statuer dans un délai de trois mois « à compter de la réception du dossier », c'est-à-dire en fait moins de quatre mois après la condamnation à mort. Bien que l'annulation d'un arrêt d'assises fût (et soit toujours) rare, dans les affaires capitales, il était au contraire plutôt courant. Auquel cas, il était rare que l'accusé fût condamné à mort lors de son second procès, Jérôme Carrein étant un des rares cas (ce que certains, comme le magistrat Luc Briand, attribuent au mécontentement suscité par la condamnation à perpétuité de Patrick Henry quelques semaines plus tôt).

Décision du Président de la République

Selon la loi, l’exécution de la peine de mort ne pouvait avoir lieu « que lorsque la grâce a été refusée »[32]. De ce fait, même lorsque le condamné ne sollicitait pas la grâce, le Président de la République examinait l'affaire et prenait une décision, au plus tard six mois après le rejet du pourvoi en cassation. S’il n’y avait pas eu de pourvoi en cassation, la grâce était examinée aussitôt après la condamnation : Jean-Marie Bastien-Thiry ayant été condamné à mort par la Cour militaire de justice, il n’eut pas le droit de se pourvoir en cassation et fut exécuté 7 jours après sa condamnation à mort.

Le Président n’était jamais « seul » lorsqu’il prenait la décision, même si c'était toujours sa conviction personnelle qui l'emportait. Il recevait des rapports de nombreuses personnes impliquées dans l’affaire, et notamment l'ensemble des directeurs du ministère de la Justice : le directeur des Affaires criminelles et des Grâces, le directeur de l'Administration pénitentiaire, le directeur des Services judiciaires, le directeur de l'Éducation surveillée et le directeur des Affaires civiles et du Sceau. La loi exigeait que l’intégralité du Conseil supérieur de la magistrature fût consultée dans tous les cas de peine de mort ; le bureau des grâces au ministère de la justice donnait également un avis motivé (François Mitterrand, ministre de la justice dans les années 1956-1957, avait recommandé à plusieurs reprises l'exécution au Président René Coty)[33]. Le Président s’entretenait face à face avec les avocats de la défense.

La grâce constituant juridiquement un décret, elle était de ce fait soumise au contreseing, mais sur le parapheur le décret de grâce était contresigné à l'avance par le Premier ministre et le ministre de la justice.

En revanche le rejet de la grâce n'était pas un décret mais une simple « décision », la signature du seul Président suffisait donc à la rendre valide. Georges Pompidou dut ainsi menacer de démissionner pour empêcher le général de Gaulle de faire exécuter Edmond Jouhaud[34]. Ce paradoxe s'explique par le fait que pour les autres peines, il n'est pas besoin de signer quoi que ce soit pour rejeter une grâce ; ne rien faire suffit et le condamné reste en prison. Mais en matière de peine capitale, il fallait un document pour attester que la grâce avait été rejetée et ainsi mettre en œuvre l'exécution ; la « décision » avait valeur d'ordre d'exécution[35]. Le faire contresigner aurait été inepte dans la mesure où cet acte n'était pas prévu par la Constitution comme la grâce, mais seulement imposé tacitement par l'ancien article 713 du code de procédure pénale.

Lorsque la grâce était rejetée

L'exécution avait rarement lieu plus de deux jours après que le Président eut décidé de laisser la justice suivre son cours, temps nécessaire pour que la guillotine fît le trajet jusqu'à la prison (avant l'abolition, lorsque celle-ci ne servait pas, elle était entreposée à la prison de la Santé à Paris). L'exécution ne pouvait avoir lieu un dimanche, un ou un jour de fête religieuse. La loi interdisait strictement, tant que l'exécution n'avait pas eu lieu ou que la grâce n'avait pas été officialisée, de publier dans la presse la décision du Président, ni même les avis du CSM. Le personnel pénitentiaire ne devait changer aucune de ses habitudes pour que le condamné ne pût avoir aucun indice lui permettant de penser qu'il allait être exécuté[32]. Le condamné était informé du rejet de sa grâce le jour-même (généralement par le directeur de la prison), au réveil avant d'aller à son exécution (celle-ci ayant toujours lieu avant le lever du soleil).

D'ailleurs, lorsque les personnes autorisées à assister à l'exécution (une douzaine) se rendaient en silence vers la cellule du condamné, il n'était pas rare que les gardiens marchassent en chaussettes jusqu'au pas de la porte pour surprendre le condamné dans son sommeil. Dès la fin des années 1940, il fut interdit de porter la main sur un condamné qui ne se rebellait pas.

Puis, après la notification au condamné du rejet de sa grâce, tout allait très vite. On conduisait le condamné dans une pièce à côté de la cour où se trouvait la guillotine, et il lui était proposé :

- d'écrire une dernière lettre à ses proches ;

- de faire une déclaration ;

- de s'entretenir avec un ministre du culte qui recevait ainsi sa confession, et lui donnait éventuellement la communion ;

- enfin, de fumer une cigarette et de boire de l'alcool fort.

On ôtait les menottes au condamné et lui faisait signer le registre d'écrou, ce qui fait qu'il était « libre » lorsqu'il se présentait devant la guillotine.

Toutes ces formalités accomplies, il était alors remis à l'exécuteur et ses adjoints. Avec de la ficelle (et non avec des menottes, pour que ce fût moins pénible pour lui et éviter qu'il ne se blessât) on lui attachait les pieds, les genoux et les bras derrière le dos, jusqu'aux coudes afin qu'il se voûtât et que son cou se présentât mieux au couperet. On lui coupait éventuellement les cheveux pour dégager la nuque, le col de chemise, puis on rabattait cette dernière sur les épaules. On portait alors le condamné dans la cour de prison vers la guillotine qui était dissimulée jusqu'au dernier moment. Puis, placé sur la machine, en quelques secondes, le condamné était décapité. Entre le moment où l’on pénétrait dans la cellule et celui où la tête tombait, il s’écoulait généralement entre 15 et 20 minutes.

Après l'exécution

Le corps de l'exécuté était ensuite rendu à la famille si celle-ci le réclamait, afin qu'elle le fît inhumer dans la plus grande discrétion. Sinon l’administration s’en chargeait elle-même.

Depuis l'abolition des exécutions publiques après celle de Eugène Weidmann en 1939[36], on ne devait placarder sur la porte de la prison pendant 24 heures, que la copie du procès-verbal de l’exécution. Aucune autre indication sur le déroulement de l'exécution ne devait être publiée par la presse, sous peine d'amende.

Contexte politique

Chaque exécution, voire chaque réquisition de mort posait le débat sur la peine de mort (surtout après la démission de De Gaulle). En 1969, la majorité des Français s’affirmait contre la peine de mort, mais la tendance s'inversa avec l'augmentation de la criminalité et la très médiatisée prise d'otage de la Maison centrale de Clairvaux. Elle amena Georges Pompidou à ne pas gracier Roger Bontems, reconnu comme complice de meurtre, non comme auteur. La pratique voulait que le président ne refusât la grâce qu’aux affaires médiatisées et graciât quasi-systématiquement dans les autres cas, y compris des affaires sordides de doubles-meurtres, d’assassinats de personnes âgées, etc.[37]. De 39 % en 1969, le nombre de Français favorables à la peine de mort a grimpé à 56 % en 1975[35]. Au moins dix-sept personnes sont condamnées à mort après l’exécution de Hamida Djandoubi en , à savoir trois pour l'automne 1977, deux par contumace en 1978, puis une en 1979 contre onze pour les années 1980 et 1981 (dont la dernière par contumace), ce qui s’expliquerait par un « ras-le-bol » face à la hausse de la violence[37],[38], lassitude attisée selon Robert Badinter par la « loi Sécurité Liberté » votée en février 1981 pour lutter contre la délinquance[39]. Tous ont eu soit leur pourvoi en cassation accepté, soit leur peine convertie à la suite de l’abolition de la peine de mort, à l’exception de Philippe Maurice dont le recours en grâce a été examiné et accepté par François Mitterrand après l'élection présidentielle de .

La France est connue pour être le dernier pays d’Europe occidentale et de la Communauté européenne à avoir procédé à une exécution.

Les dirigeants de droite semblaient partagés bien que majoritairement pour la peine de mort et presque tous d’avis que, tant qu’elle existait, elle devait être appliquée. Peu de temps avant son élection, Valéry Giscard d'Estaing qui était connu pour son « aversion » vis-à-vis de la peine de mort déclarait : « Pour ce qui est de la peine de mort, je souhaite que la communauté nationale française et son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence et en particulier certaines violences inadmissibles rendent la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème. Une fois que cette vague de criminalité aura reculé, il deviendra possible (et je dirais nécessaire) que la collectivité nationale se pose la question de la peine de mort sur laquelle en ce qui me concerne je donnerai ma réponse[35] ». Dans les années 1974-1977, les ministres de la Justice et de l’Intérieur, respectivement Jean Lecanuet et Michel Poniatowski se font de leur côté les porte-voix de l'opinion publique en faveur de la peine de mort, en particulier durant l'affaire Patrick Henry[35][40],[41]. En 1976 un seul homme politique de premier plan se prononce publiquement contre la peine de mort : Georges Marchais, secrétaire national du Parti communiste français[note 4][réf. nécessaire]. Lors du vote final sur l’abolition de la peine de mort, 37 députés de droite ou de centre-droit ont voté pour l’abolition de la peine de mort, dont Jacques Chirac. Plus d'une centaine avaient voté contre[42].

Dernières exécutions en France (1957-1977)

| Criminel | Ville | Date | Méthode(s) | Victime(s) | Président |

|---|---|---|---|---|---|

| Kléber Delaire | Amiens | Guillotine | Adèle Berteaux. | René Coty | |

| Jacques Fesch | Paris | M. Vergne[note 5]. | |||

| André-Paul Lods | Besançon | Dorcas Chavey[46]. | |||

| Alexandre Nickichine | Marseille | André Maubert | |||

| Jean-Claude Vivier | Paris | Joseph Tarrago, Nicole Depoué | |||

| Jean Guyenot | Lyon | Henri Estellon | |||

| Abdallah Bellil | Paris | M. Belhouad | |||

| René Delville | M. et Mme Aron | ||||

| Jean Dupont | Chantal Dupont | Charles de Gaulle | |||

| Mokrane Ali | Dijon | Aidou Sai | |||

| Ahmed ben Behssa Abcha | Metz | Mohammed Mekbourg | |||

| Hasnaoui ben Hocine Addala | Dijon | un dénommé Yousfi | |||

| Mohammed ben Lounès Mazi | Douai | Inconnu | |||

| Ahmed ben Ali Bouamrane | Roger Caumont | ||||

| Cherchari Ahmed | Lyon | Slimane Nagou | |||

| Ait Ahcène | |||||

| Abdallah Kabouche | Lkrichi Driz | ||||

| Feghoul Touir | Daoudi Mahfoud | ||||

| Brahimi Menai | |||||

| Abdlekader Aissa | Douai | Mebarek Deheri | |||

| René Pons | Bordeaux | Jeanne Guillot | |||

| Mahmoud Mokrani | Dijon | Inconnu (1 personne) | |||

| Boukhmis Tafer | Lyon | Mr Ezziane, Mohamed Douha | |||

| Georges Rapin | Paris | Roger Adam, Marguerite Thiriel | |||

| Mohamed Guelma | Aucune (tentatives d'assassinats) | ||||

| Abderrahmane Lakhlifi | Lyon | ||||

| Miloud Bougandoura | Inconnus (11 personnes) | ||||

| Abdelkader Maklouf | |||||

| Mohamed Seguir | Paris | M. Khiari | |||

| Seddiki Ali | |||||

| Mohamed Benzouzou | Lyon | Saïd Mohamed Ounas | |||

| Hamou Boucetta | Paris | M. Kaci | |||

| Abdelkader Belhadj | |||||

| Salah Dehil | Lyon | Armand Sudon | |||

| Pierre-Louis Jalbaud | Marseille | Edouard Galinier, Georges Fagès | |||

| Albert Dovecar | Marly-le-Roi | Peloton d'exécution | Roger Gavoury | ||

| Claude Piegts | |||||

| Roger Delgueldre | Ivry-sur-Seine | Max Marchand, Robert Eymard et 4 autres | |||

| Jean Bastien-Thiry | Aucune (tentatives d’assassinats) | ||||

| Stanislas Juhant | Paris | Guillotine | Marie-Thérèse Aupetit | ||

| Raymond Anama | Fort-de-France | Une fillette de 8 ans | |||

| Mazouz Ghaouti | Lyon | Mme Schenine, Alfred Gardien | |||

| Robert Actis | Bernard Mathieu. | ||||

| Landry Lambert Gau | Fort de France | Pierre Louisy | |||

| Saïb Hachani | Lyon | Mohamed Hadji, Nedjaï Ahmed, Messaoud Bouguerry | |||

| Günther Volz | Metz | Solange Kintzinger | |||

| Jean-Laurent Olivier | Amiens | Lucien et Pierette Demarle | |||

| Roger Bontems | Paris | Nicole Comte, Guy Giradot | Georges Pompidou | ||

| Claude Buffet | |||||

| Ali Ben Yanes | Marseille | Danielle Marra | |||

| Christian Ranucci | Marie-Dolorès Rambla | Valéry Giscard d'Estaing | |||

| Jérôme Carrein | Douai | Cathy Petit | |||

| Hamida Djandoubi | Marseille | Élisabeth Bousquet |

Les deux derniers Présidents à avoir appliqué la peine de mort – Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing – avaient tous deux exprimé un certain rejet de celle-ci avant leurs premières exécutions respectives, qui furent pour cette raison considérées par certains commentateurs comme des surprises. Georges Pompidou avait déclaré : « Par tempérament je ne suis pas sanguinaire, alors je me vois mal partisan de la guillotine ». Peu avant son élection, Valéry Giscard d'Estaing avait fait part de son « aversion profonde pour la peine de mort. Il suffit d'entendre les termes “peine de mort” pour comprendre l'horreur de la chose »[48]. Le général de Gaulle est donc, en fait, le dernier Président à avoir appliqué la peine de mort en y croyant sincèrement – et ce dans un contexte où les sondages d'opinions donnaient une majorité contre la peine capitale – ; il avait déclaré : « J'ai été condamné par contumace et je suis partisan de la peine de mort, pour les cas exceptionnels »[49]. Cependant, l'avocat Albert Naud a rapporté que le Général lui aurait dit : « Je préférerais que personne ne soit exécuté »[50],[51]. Néanmoins, en comptant les exécutions pour motif politique, on relève que près de quatre exécutions par an ont lieu en moyenne sous son mandat, dont quatre criminels de droit commun pour la seule année 1964, après les événements d'Algérie (douze exécutions de condamnés de droit commun entre 1959 et 1969 et vingt-sept exécutions « politiques » de 1959 à 1963 ), contre moins d'une par an en moyenne pour la période 1969-1981 correspondant aux mandats de ses successeurs. De même, sous le mandat du Général, les peines de mort prononcées par la justice militaire sont appliquées pour la dernière fois par peloton d'exécution (le dernier fusillé étant le colonel Bastien-Thiry en mars 1963). Hamida Djandoubi est le dernier condamné à mort exécuté le [52].

Abolition

- 30 mai - 17 juin 1791 : Le rapporteur, Le Pelletier de Saint-Fargeau, soutenu par Robespierre[réf. nécessaire], dénonce son inefficacité et propose des peines de substitution. La peine est alors maintenue.

- 3 janvier 1793 : Débats sur des projets de loi Motion de Condorcet proposant l'abolition pour tous les délits privés. Abolition acceptée, mais conditionnée par le retour à la paix générale. La paix n'étant pas faite, l'abolition n'est pas appliquée.

- 17 août 1830 : Chambre des Députés Proposition de loi De Tracy tendant à l'abolition de la peine de mort Vote d'un projet d'adresse au Roi demandant l'abolition (8 octobre 1830)

- 25 septembre 1830 : Chambre des Députés Lafayette dépose une pétition abolitionniste des habitants de Paris - Sans résultat

- 7 octobre 1830 : Chambre des Députés Dépôt de plusieurs pétitions abolitionnistes – Sans résultat

- 11 janvier 1831 : Discussion d'un projet de loi relatif aux Cours d'Assises Amendement Gaujal visant à obtenir que la peine capitale ne soit prononcée qu'à l'unanimité du jury. Rejet

- 24 novembre 1831 : Chambre des Députés. Discussion du projet de loi tendant à atténuer certaines rigueurs du code pénal. Amendement abolitionniste de Thouvenel Parant demande son maintien dans une société encore imparfaite – Rejet

- 25 mars 1835 : Chambre des Députés Discussion du projet sur la responsabilité des Ministres Amendement abolitionniste de Chapuys de Montlaville – Rejet

- 17 mars 1838 : Chambre des Députés Discussion de pétitions abolitionnistes Lamartine déclare que la peine de mort est devenue inutile et nuisible dans une société évoluée – Sans résultat

- 26 - 29 février 1848 : Gouvernement provisoire, décret du Gouvernement provisoire pour l'abolition de la peine de mort en matière politique

- 18 septembre 1848 : Assemblée Constituante Article 5 confirmant l'abolition de la peine de mort en matière politique ; discussion du projet de Constitution; présentation de plusieurs amendements tendant à une abolition générale – Rejet

- 18 septembre 1848 : Assemblée Constituante, proposition de loi Durrieu. Nécessité d'une déclaration du jury à l'unanimité pour faire prononcer la peine de mort

- 20 septembre 1848 : Assemblée Constituante, proposition de loi Rabuan. Pour être appliquée, la condamnation à la peine de mort doit être confirmée par une seconde Cour d'Assises)

- 19 novembre 1849 : Assemblée Législative, proposition de loi abolitionniste Savatier-Laroche - Rejet (8 décembre 1849)

- 21 février 1851 : Assemblée Législative Proposition de loi abolitionniste Schœlcher, donnant lieu à un rapport défavorable de Me Andreu de Kerdel – Rejet le 13 mars 1851

- 15 juin 1853 : Assemblée législative, vote d'une loi confirmant l'abolition en matière politique

- 28 avril 1854 : Corps législatif, remise de pétitions abolitionnistes - Rejet

- 15 janvier 1864 : Corps législatif, remise de pétitions abolitionnistes – Rejet

- 23 mai 1864 : Corps législatif, remise de pétitions abolitionnistes - Rejet

- 24 décembre 1867 : Sénat, dépôt d'une pétition abolitionniste – Rejet

- 24 janvier 1870 : Corps législatif, dépôt par Jules Simon d'une proposition de loi abolitionniste – Renvoi aux bureaux, adopté

- 2 juin 1870 : Corps législatif, rapport Alyès tendant au rejet de la proposition

- 3 janvier 1872 : Assemblée nationale, proposition de loi abolitionniste Schœlcher et Louis Blanc (no 767)

- 19 février 1872 : rapport de Boyer (no 907) hostile à l'abolition

- 21 mars 1873 : ajournement de la discussion

- 30 mai 1873 : retrait de la proposition – Pas de vote

- 13 décembre 1873 : Proposition de loi Schœlcher reprenant la précédente (no 2101) – Pas de présentation de rapport

- 24 novembre 1876 : Chambre des Députés, proposition de loi de Louis Blanc abolitionniste (no 565)

- 12 mai 1877 : rapport de Brice hostile à l'abolition (no 932)

- 13 mai 1878 : Chambre des Députés, proposition de loi de Louis Blanc abolitionniste (no 656) - Pas de rapport

- 31 mai 1886 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de Frébault (no 767)

- 13 juillet 1886 : Chambre des Députés, rapport sommaire Beauquier favorable à sa prise en considération (no 1079)

- 28 mai 1887 : Chambre des Députés - Rejet par la Chambre de la prise en considération

- 23 février 1888 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de Frébault (no 2453)

- 18 février 1889 : Rapport sommaire Achard (no 3536) – La Chambre n'a pas statué

- 8 juillet 1898 : Chambre des Députés : proposition de loi abolitionniste de Dejeante (no 207) - La Chambre décide la prise en considération

- 8 novembre 1898 : Rapport sommaire Poulain favorable à sa prise en considération

- 9 janvier 1900 : Sénat, proposition de loi abolitionniste de Barodet (no 2) Pas de rapport

- 2 décembre 1902 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste Brunet (no 549)

- 5 juillet 1906 : Sénat, proposition de loi abolitionniste du sénateur Flaissières (no 332)

- 15 novembre 1906 : Rapport sommaire de M. Bonnefille (no 400)

- 10 juillet 1906 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de Joseph Reinach et Dejeante (no 240)

- 13 juillet 1906 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de Paul Meunier (no 320)

- 5 novembre 1906 : Chambre des Députés, projet de loi prévoyant l'abolition de la peine capitale et son remplacement par une peine d'internement perpétuel (no 388) ; participation à ce débat de Jaurès et Deschanel favorables à l'abolition, et de Barrès, hostile) – Rejet du projet de loi

- 29 novembre 1907 : Chambre des Députés, proposition de loi d'Ajam prévoyant le maintien de la peine de mort, mais avec possibilité pour le jury de lui substituer dans tous les cas une peine d'encellulement perpétuel (no 1345) – Pas de rapport

- : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste Dejeante (no 234) - Pas de rapport

- 2 décembre 1921 : Chambre des Députés, proposition de loi Ajam (reprise de sa proposition de loi antérieure Pas de rapport

- 3 novembre 1927 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste Renaudel (no 4914) – Pas de rapport

- 3 novembre 1927 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de René Richard (no 4917) – Pas de rapport

- 8 novembre 1927 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste Durafour (no 4995)

- 23 février 1928 : Chambre des Députés, rapport Lefas (no 5637) favorable à l'abolition au terme d'une période d'application conjointe de la peine de mort et d'une peine de réclusion individuelle à perpétuité – Pas de vote

- 30 juin 1932 : Chambre des Députés, proposition de loi abolitionniste de Richard (no 301)

- 26 janvier 1936 : Chambre des Députés, rapport de Lefas non publié (no 332)

- 17 juin 1938 : Chambre des Députés, projet de loi portant réforme du code pénal (no 4287) ; article tendant au maintien de la peine de mort (no 4287) – Pas de rapport

- 6 juin 1947 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Paul Boulet et Gau (no 1617) – Pas de rapport

- 9 juillet 1949 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Paul Boulet et Gau (no 7832) – Pas de rapport

- 26 juin 1952 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Gau et Francine Lefebvre (no 3843) – Pas de rapport

- 7 juillet 1953 : Assemblée Nationale, proposition de loi de Jules Moch : abolition pour les crimes commis en temps de paix (no 6464) – Pas de rapport

- 20 mars 1956 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Francine Lefebvre et Marie-Madeleine Dienesch (no 1302) – Proposition retirée le 29 novembre 1957

- 31 janvier 1958 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Pascal Arrighi (no 6459) – Pas de rapport

- 20 mars 1958 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste de Francine Lefebvre et Marie-Madeleine Dienesch (no 6959) – Pas de rapport

- 8 juin 1960 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste Lecocq (no 669) – Pas de rapport

- 27 juillet 1962 : Proposition de loi abolitionniste Claudius-Petit (no 1890) – Pas de rapport

- 13 février 1963 : proposition de loi abolitionniste LECOCQ (no 152) – Proposition retirée le 20 février 1963

- 21 février 1963 : Assemblée nationale, proposition de loi abolitionniste Collette (no 200) – Proposition retirée le 21 avril 1966

- 9 février 1965 : Assemblée Nationale, proposition de loi, abolitionniste Charpentier (no 1324) – Proposition retirée le 2 avril 1966

- 13 avril 1966 : Assemblée nationale, proposition de loi abolitionniste Lecocq-Collette (no 1758) – Pas de rapport

- 18 mai 1967 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste Claudius Petit (no 191) – Pas de rapport

- 19 juillet 1968 : Assemblée Nationale, proposition de loi abolitionniste Claudius Petit (no 130) – Pas de rapport

- 5 novembre 1969 : Assemblée Nationale (Ministère de la Justice), intervention favorable à l'abolition de Jacques Cressard – Sans résultat

- 5 novembre 1971 : Assemblée Nationale (Ministère de la Justice), intervention favorable à l'abolition de Georges Bustin. Intervention de Jacques Douzans pour le maintien avec procédure accélérée ainsi que pour une application plus rapide de la peine capitale pour les crimes crapuleux. Intervention de ICART favorable au maintien

- 12 juin 1973 : Assemblée nationale, proposition de loi « tendant à abolir la peine de mort en France », déposée par quatorze députés de la droite et du centre, dont Jacques Barrot, Pierre Bas et Eugène Claudius-Petit – Rejet

- 16 avril 1975 : Assemblée Nationale, questions au Gouvernement ; rappel par le Garde des Sceaux Jean Lecanuet, du renforcement des peines applicables aux prises d'otage (pouvant aller jusgu'à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la peine de mort)

- 5 décembre 1977 : Sénat, projet de loi de finances pour 1979 ; examen des crédits de la Justice; intervention de Louis Virapoullé en faveur de la peine de mort.

- 24 octobre 1978 : Sénat, projet de loi de finances pour 1979. Examen des crédits de la Justice Présentation de deux amendements abolitionnistes. Amendement no 1 de Pierre BAS. Amendement no 233 du groupe socialiste et apparenté – Rejet après un vote (contre l'adoption des amendements 272 et pour 210)

- 7 décembre 1978 : Francis Palmero favorable au maintien, suggère la suppression de la guillotine et le recours à des moyens médicaux. Il propose, par amendement le droit d'utiliser les corps des suppliciés à des fins scientifiques, amendement rejeté

- VIe législature de l'Assemblée nationale - Nombreuses propositions de loi pour l'abolition :

- Georges Bustin et les membres du groupe communiste (no 417)

- Claudius Petit et plusieurs de ses collègues (no 486)

- François Mitterrand et les membres du groupe socialiste et des radicaux de gauche et apparentés (no 593)

- Georges Marchais et les membres du groupe communiste

- Proposition de loi constitutionnelle (no 2128) Le Gouvernement refuse de déposer un projet de loi d'abolition ou d'accepter l'inscription à l'ordre du jour du Parlement des propositions de loi (d'origine parlementaire)

- 6e législature Assemblée nationale Propositions de lois pour l'abolition :

- Pierre Bas et plusieurs de ses collègues (no 215)

- Hélène Constans et les membres du groupe communiste (no 368, du 6 juin 1978)

- François Mitterrand et les membres du groupe socialiste (no 498 du 23 juin 1978) Adoption par la Commission des Lois d'un rapport tendant à l'abolition. Le Gouvernement et son Garde des Sceaux, M. Peyrefitte refuseront toujours l'inscription de ce rapport à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale

- 14 juin 1979 : rapport de Philippe Séguin en faveur de l'abolition ; la Commission des Lois de l'Assemblée nationale se prononce positivement, par 13 voix contre 2

- 2 mai 1980 : Assemblée nationale, dépôt du projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. (Suppression de quelques cas de peines de mort, rendus depuis longtemps caducs par l'usage) Les débats sur le projet entraîne la discussion des amendements tendant à l'abolition de la peine de mort (séances des 12 et 21 juin) – Rejet des amendements

- 5 novembre 1980 : Assemblée nationale. Projet de loi de finances pour 1981 Amendement tendant à la suppression des crédits pour couvrir les frais des exécutions capitales (bourreau - bois de justice) – Rejet

- Septembre 1981 : Dépôt par le ministre de la Justice Robert Badinter, du projet de loi tendant à l'abolition de la peine de mort Discussion de ce texte les 17-18 septembre 1981 à l'Assemblée nationale et les 28-30 septembre 1981 au Sénat. Le projet de loi est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat.

- La loi no 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est promulguée le 10 octobre 1981.

Le , dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, sont rendues publiques par le Parti socialiste les 110 propositions pour la France, au nombre desquelles figure la mesure no 53 : « Abrogation de la peine de mort »[53]. Le [54],[55], François Mitterrand déclare qu'il est contre la peine de mort[12] et qu'il « ne ferait pas procéder à des exécutions capitales ». Il critique le droit de grâce présidentiel, qu'il considère comme un « pouvoir excessif donné à un seul homme », ne mentionnant pas explicitement l'abolition de la peine de mort proposée par le Parti socialiste. Il est élu président de la République le 10 mai. La France est alors le dernier pays de la Communauté économique européenne à appliquer la peine de mort[12]. Les sondages indiquent qu'une majorité de Français sont favorables à la peine capitale[12].

Le , François Mitterrand commue la sentence capitale de Philippe Maurice en réclusion criminelle à perpétuité, qui sera le dernier condamné à mort gracié[12]. Le , le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Trois jours plus tard, le projet de loi est déposé sur le bureau de l'Assemblée. Le , quatre ans jour pour jour après la dernière exécution capitale, la Commission des lois adopte officiellement le projet.

Le , Robert Badinter présente le projet de loi à l'Assemblée nationale[12],[56]. Celui-ci est voté le par 363 voix pour, 118 contre (11 députés du Rassemblement pour la République, dont Jacques Chirac, François Fillon et Philippe Séguin, ainsi que 20 députés UDF, dont Jacques Barrot, Pierre Méhaignerie, Bernard Stasi et Olivier Stirn, mêlent leurs voix à celles de la gauche[57]), tandis que l'article premier, disposant que « la peine de mort est abolie », est adopté par 369 voix pour et 113 contre.

L'adoption du projet de loi par le Sénat ne semble pas acquise : les discussions sont animées au sein de la Commission des Lois, au point que le rapporteur Edgar Tailhades est remplacé par Paul Girod, lequel indique finalement, du fait de désaccords au sein de la Commission, « s'en remettre à la sagesse du Sénat et à la conscience de chacun de ses membres »[58]. Au fil du débat qui se tient du 28 au 30 septembre, plusieurs amendements du Sénat sont rejetés. Après l'Assemblée nationale, la loi est officiellement adoptée le par les sénateurs, par 161 voix pour, 126 contre[12]. Le , la loi est promulguée.

Sept condamnés échappent à la guillotine et voient leur peine de mort commuée en peine de prison à perpétuité : Jean-Jacques Nicolas, Bruno Albert, Yves Maupetit, André Pauletto, Jean-Pierre DeClerck, Patrick François[59] et Jean-Michel Marx.

La France devient ainsi le 36e État du monde à abolir la peine de mort[60],[3]. Il est l'un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine capitale avec l'Irlande, la Suisse (avec son Code pénal militaire ), l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni qui l'aboliront dans les années 1990, respectivement en 1990, 1992, 1994, 1995, 1996 et en 1998.

Jean-Yves Le Naour estime que « si la France l'a conservée plus longtemps que ses voisins, c'est que son histoire le lui a commandé. Ce sont les circonstances historiques qui ont fait de la peine de mort, au fondement politique affirmé, une grande passion nationale, un système de gouvernement, un instrument au service du pouvoir destiné à éliminer ses ennemis avant d'éliminer les criminels. Dans ce pays secoué par la guerre civile, quatre révolutions successives, deux guerres mondiales et la guerre d'Algérie, qui fut aussi une guerre franco-française, aucun gouvernement n'a songé, dans le trouble, à se départir de l'arme absolue »[3]. Selon l'universitaire Paolo Passaglia, le retard français « peut s'expliquer par le fait que l'opposition entre abolitionnistes et rétentionnistes correspondait, en large mesure, à celle entre la gauche, d'un côté, et le centre et la droite, de l'autre, la première faisant de l'abolition un sujet marquant de son programme et les seconds étant très majoritairement favorables au maintien de la peine. La longue hégémonie des partis de droite pendant la Cinquième République a donc été un obstacle, pour ne pas dire un verrou, à l'élimination de la peine capitale. Et la preuve vient du fait que l'un des premiers fruits de l'alternance au pouvoir a été justement l'abolition de la peine de mort »[61].

De 1984 à 2004, une trentaine de propositions de lois visant au rétablissement sont déposées par des députés et sénateurs de droite ou d'extrême droite tels que Jacques Médecin, Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Roland Nungesser ou Christian Estrosi[3]. La toute première est déposée par Jean François-Poncet au Sénat, en : selon Jean-Yves Le Naour, « le fait que ce sénateur du Lot-et-Garonne rédige sa proposition de loi après le meurtre de deux fillettes dans son département, montre que les considérations électorales ne sont jamais vraiment absentes du débat »[3].

En 1986, fait notable pour une loi simple, Robert Badinter revêt le tiré à part de la Loi du du Grand sceau de France.

Dernières exécutions et condamnations notoires

Mode d'exécution

- Par décapitation : Hamida Djandoubi, le à Marseille, par Marcel Chevalier, pour actes de barbarie, assassinat avec viol de son ex compagne, séquestration et viol sur mineur de quinze ans[62].

- Par fusillade : Jean Bastien-Thiry, le au fort d'Ivry (Ivry-sur-Seine), pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative d'assassinat envers le président de la République Charles de Gaulle.

- Dernière exécution :

- Par décapitation :

- Fernand Iveton, le à Alger (Algérie française), par Maurice Meyssonnier.

- Landry-Lambert Gau, le à Fort-de-France (Martinique)[63], par André Obrecht.

- Par fusillade : Mohamed Ayadi, en à Casablanca (Maroc).

- Par décapitation :

- Dernière grâce présidentielle : Jean-Pierre Técher et Marie-Claire Lallemand (née Emma), le par Georges Pompidou.

- Dernière condamnation :

- Abdelwaheb Abid, le par le Tribunal militaire d'Alger (Algérie française).

- William Wellmant, le par la cour d'assises de La Réunion[37].

Crimes autres qu'un meurtre

- Dernière exécution

- Méthode :

- par décapitation :

- Fernand Iveton, le à Alger (Algérie française), par Maurice Meyssonnier, pour sabotage.

- Roger Bontems, le à Paris, par André Obrecht, pour prise d'otage et complicité d'assassinats envers le gardien de prison Guy Girardot et l'infirmière Nicole Comte.

- André Diner, le au Mans par Jules-Henri Desfourneaux, pour tentative de meurtre envers M. Ledoux, gardien, au cours d'une tentative d'évasion alors qu'il purgeait une peine perpétuelle[63].

- par fusillade : Jean Bastien-Thiry, le à Ivry-sur-Seine, pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative d'assassinat envers le président de la République Charles de Gaulle.

- par décapitation :

- Crime :

- Méthode :

- Dernière condamnation

- Complicité d'assassinats :

- Roger Bontems, le par la cour d'assises de l'Aube, pour prise d'otages et complicité d'assassinats.

- Tentative de meurtre :

- Hadj Benfissa, le par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, pour avoir blessé grièvement les trois occupants du « domaine de la Tourette » après s'y être introduit par effraction ; peine commuée en vingt ans de réclusion criminelle le [37] (grâce de Charles de Gaulle).

- Jean-Michel Marx (contumace), le par la cour d'assises du Haut-Rhin, pour tentative de meurtre[37].

- Incendie volontaire : Jean-Claude Force, le par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, pour avoir incendié, durant la nuit du 29 au la ferme de ses anciens employeurs après avoir été renvoyé un mois plus tôt[37].

- Complicité d'assassinats :

Caractéristiques liées à la personne du condamné

- Dernière femme

- exécutée

- fusillée : Odette Françoise Adélaïde Lebe, le à Riom.

- guillotinée : Germaine Godefroy, le à Angers par Jules-Henri Desfourneaux, pour avoir assassiné à la hache son mari Albert Leloy[63].

- condamnée : Marie-Claire Emma, le par la cour d'assises de La Réunion, pour avoir assassiné Denis Naze, son concubin, avec l'aide de son amant Jean-Pierre Técher ; peines commuées en peines perpétuelles le [37] (grâce de Georges Pompidou).

- exécutée

- Dernier mineur (c'est-à-dire ayant commis le crime capital pour lequel il a été condamné à mort avant ses 18 ans) :

- exécuté : André Vitel (né le ) le à Rouen par Jules-Henri Desfourneaux, pour le double meurtre commis le sur les personnes de sa belle-sœur Alice Vitel, née Anne, 28 ans, et de son neveu Michel, 2 mois, afin de les dévaliser[63],[64].

- condamné : Bruno Triplet (né le ), le par la cour d'assises des mineurs de l'Oise, à 18 ans, pour avoir égorgé la veuve Simone Boursier le , à l'âge de 17 ans et demi, au cours d'un cambriolage avec des complices ; peine commuée en peine perpétuelle le (grâce de Valéry Giscard d'Estaing)[37],[65],[27],[66],[67], puis en vingt ans de réclusion criminelle le [37].

- Dernier Français

- exécuté : Jérôme Carrein, le à Douai par Marcel Chevalier, pour enlèvement, tentative de viol et meurtre commis sur la petite Cathy Petit, 8 ans[68].

- condamné :

- gracié : Philippe Maurice, le par François Mitterrand.

- Dernier étranger

- exécuté : Hamida Djandoubi, Tunisien, le à Marseille par Marcel Chevalier, pour assassinat, viol, viol sur mineure de quinze ans et actes de barbarie.

- condamné : Mohamed Chara, Algérien, le par la cour d'assises du Pas-de-Calais, pour attaque à main armée, meurtre et vol.

- gracié : Moussa Benzhara, Algérien (Harki), le par Valéry Giscard d'Estaing.

- Dernier condamné ayant clamé son innocence, ayant bénéficié d'une amnistie ou d'une réhabilitation

- gracié : Alphonse Farigoule (accusé en 1934 du vol à main armée et du meurtre d'une rentière), le par Albert Lebrun, peine commuée en travaux forcés à perpétuité ; libéré et rentré en métropole en (un individu ayant utilisé deux titres de rente subtilisés par Farigoule, en 1935 puis en 1950, sera poursuivi mais jamais condamné ; Farigoule lui ne sera jamais réhabilité)[37].

- réhabilité : Violette Nozière, le par la Cour d'appel de Rouen

- amnistié : amnistie générale et collective le , dont bénéficient Paul Gardy, Joseph Ortiz, Pierre Sergent et Jean-Jacques Susini, condamnés à mort durant les événements d'Algérie.

- exécuté : Christian Ranucci, le par André Obrecht (trois requêtes en révision rejetées en , et ).

- condamné : Mohamed Chara, le par la cour d'assises du Pas-de-Calais (désigné par un coaccusé comme l'auteur d'un des meurtres ; une requête en révision rejetée en ).

Dernière condamnation[37]

- Réelle : le par la cour d'assises des Ardennes, Patrick François pour avoir poignardé de quatre coups de couteaux Christophe Mangenot le à Flize ; et Jean-Pierre DeClerck, par la Cour d'assises du Pas-de-Calais, pour avoir violé et assassiné Sylvie Horin le près de la gare de Libercourt (Pas-de-Calais) ; peines commuées en peines perpétuelles le à l'occasion de la promulgation de la loi portant abolition de la peine de mort[69].

- Par contumace : Jean-Michel Marx, le par la cour d'assises du Haut-Rhin, pour tentative de meurtre[70], peine commuée le 9 octobre 1981 en réclusion criminelle à perpétuité (le condamné, en fuite, ne sera jamais retrouvé et décédera en 2009)

Dernière exécution publique

- Homme : Eugène Weidmann, de nationalité allemande, le par Jules-Henri Desfourneaux, pour meurtres multiples.

- Femme : Georgette Thomas, le 24 janvier 1887 par Louis Deibler, pour matricide[71].

- Français : André Vittel, le 2 juin 1939 par Jules-Henri Desfourneaux, pour double meurtre[63].

Interdiction supra-législative

Actuellement, bien que plusieurs responsables politiques français se déclarent en faveur de la peine de mort, son rétablissement ne serait pas possible sans dénoncer deux traités internationaux :

- la convention européenne des droits de l'Homme (protocoles 6 et 13) ;

- le second protocole facultatif au pacte international des droits civils et politiques (PIDCP).

Convention européenne des droits de l'Homme

En 1950, l'article 2 de la Convention EDH (droit à la vie), autorise expressément la peine de mort mais l'encadre. Jusqu'en 1977, les exécutions françaises sont conformes à ce traité. De toute façon, le recours des particuliers contre la France pour non-respect de la Convention n'est ouvert qu'en 1981[72],[73], année de l'abolition de la peine de mort en France.

Adopté par le Conseil de l'Europe, le protocole no 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est signé par la France le 28 avril 1983, ce qui rend l'abolition quasiment irréversible[12],[3]. Acceptée par l'Assemblée nationale où la gauche est majoritaire, la ratification du protocole est rejetée par trois fois au Sénat où siège Charles Pasqua ; conformément à la Constitution, l'Assemblée a le dernier mot[3]. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République le , déclare le protocole conforme à la Constitution[74] (85-188 DC[75]). Le , le Parlement européen adopte une résolution condamnant la peine de mort comme « une violation du droit à la vie » et engageant les pays membres de la Communauté économique européenne à adopter le protocole dans les plus brefs délais[3]. Le , la France ratifie le protocole[74].

Le , le Conseil de l'Europe adopte le protocole no 13, qui interdit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre ou en cas de danger imminent de guerre[74]. La France le ratifie le [74]. Cette convention n'est pas liée à l'Union européenne, son cadre étant celui du Conseil de l'Europe (dont font partie des États non-membres de l'Union, comme la Turquie et la Suisse).

Protocole de l'ONU et la Constitution française

Là encore, le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) autorise la peine de mort dans son article 6. C'est uniquement son second protocole facultatif qui l'interdit, mais seuls quelques États l'ont ratifié.

Le , le Conseil constitutionnel juge que la ratification de ce protocole du PIDCP[76] ainsi que du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme engage la souveraineté nationale[3] et implique ainsi une révision préalable de la Constitution, car les États signataires n'ayant aucune procédure de dénonciation du pacte, cette abolition revêt donc un caractère définitif, qui selon le Conseil constitutionnel porte atteinte au libre exercice de la souveraineté nationale.

La révision de la Constitution a donc été entreprise en partie dans le but de permettre l'adoption de ce traité.

Le , Jacques Chirac annonce une révision de la Constitution visant à inscrire l'abolition de la peine de mort dans un nouvel article 66-1. Celui-ci disposant simplement que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort »[3].

Quand l'Assemblée nationale débat de cette révision constitutionnelle, le , l'initiative en est défendue par le garde des Sceaux Pascal Clément qui, en 1981, avait posé la question préalable au projet de loi de Robert Badinter afin de le repousser[3]. La réforme constitutionnelle est acceptée par l'Assemblée à main levée, puis par le Sénat le [3].

Après avoir été adopté par les deux chambres, l'article a été ratifié par le Congrès réuni à Versailles le [74] par 828 voix pour et 26 contre. Les 26 parlementaires ayant voté contre étaient tous non-inscrits ou UMP, sauf un seul sénateur UDF. Ont notamment voté contre Charles Pasqua, Louis Giscard d'Estaing et un certain nombre de députés de la Droite populaire. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas voté[77]. Le Front National ne disposait à l'époque d'aucun parlementaire.

Union européenne

Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'Union européenne qui interdit à la France d'appliquer la peine de mort puisqu'il s'agit d'une Union économique, incompétente sur les questions de société.

Certes, l'article 2 de la Charte européenne des droits fondamentaux dispose que « Nul ne peut être condamné à la mort, ni exécuté. ». Mais cet article, comme l'ensemble de la Charte d'ailleurs, ne s'applique qu'à l'Union européenne et aux États « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union » (article 51)[78]. En clair, sa seule signification est qu'une directive européenne ne peut pas prévoir l'usage de la peine de mort.

Néanmoins, l'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit qu'un État peut être privé de certains de ces droits, notamment de son droit de vote au sein du Conseil de l'Union européenne en cas de « violation grave et persistante » des valeurs mentionnées à l'article 2 dudit traité, notamment les « droits de l'homme ».

L'on peut facilement imaginer qu'un État qui reprendrait les exécutions capitales pourrait tomber sous le coup de cet article, mais ce serait le fruit d'une interprétation du traité et non d'une disposition expresse. En outre une telle privation du droit de vote nécessite une procédure fort contraignante, notamment un vote unanime du Conseil européen (exclusion faite de l'État concerné) plus un vote à la majorité des deux tiers du Parlement européen (art 354 du TFUE). Par contre, les traités ne prévoient pas l'exclusion pure et simple d'un État de l'Union sans son consentement.

Hypothèse d'un rétablissement

Après l'abolition, le Front national devient le seul parti majeur en France à prôner le rétablissement de la peine de mort[3]. La proposition est inscrite dans le programme présidentiel de 2012 de Marine Le Pen, avec comme condition d'être soumise à référendum[79], ce qui nécessiterait une révision préalable de la Constitution pour permettre un tel référendum (cependant même le droit actuel ne comporte pas de contrôle juridictionnel des référendums présidentiels)[80]. Marine Le Pen a par la suite renoncé à cette proposition historique du parti, qui ne figurait pas dans son programme présidentiel de 2017[81].

Le référendum est presque systématiquement invoqué par les partisans de la peine de mort, désormais très isolés dans la classe politique, car il semble être le seul moyen permettant d'imposer une proposition aussi controversée que son rétablissement plus de 40 ans après son abolition, sur le plan juridique comme politique. Selon une étude IFOP de 2011, 63 % des Français répondent positivement à la question « seriez-vous favorables à ce que des sujets de société comme la peine de mort, le port de la burqa ou l’euthanasie soient soumis à référendum ? »[82].

Opinion française

Avant l'abolition

Au cours du XXe siècle, l'opinion des Français sur la peine de mort a beaucoup évolué. Plusieurs sondages ont montré de grandes différences d'une époque à l'autre. En 1908, Le Petit Parisien publiait un sondage dans lequel 77 % des interrogés se déclaraient en faveur de la peine de mort. Dans les années 1960, les sondages d'opinion donnent « une majorité impressionnante » à l'abolition[3]. En 1968, un sondage de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) montre que 50 % des Français étaient contre la peine de mort et 39 % pour. En 1972, dans un autre sondage IFOP, 27 % des sondés seulement étaient contre la peine de mort et 63 % pour. Enfin, un sondage du Figaro publié le indique que 62 % des Français sont pour le maintien de la peine de mort[83]. Ils sont 50 % en 1982, 65 % en 1985[3].

Après l'abolition

L'opinion publique se range durablement du côté de l'abolition la peine de mort à partir de la fin des années 1990[3]. En 1998, l'institut IFOP donnait[84] 44 % des Français favorables à la peine de mort contre 54 % opposés[3]. Un autre sondage donnait un résultat similaire en [85] (42 % pour la peine de mort).

À peine trois mois après que ce sondage avait été fait à l'occasion de l'anniversaire des vingt-cinq ans de l'abolition de la peine de mort, 58 % des Français se disaient favorables à l'exécution de Saddam Hussein[86],[87].

En 2002, peu avant l'élection présidentielle, un sondage de l'entreprise de sondages TNS-Sofres indique que 47 % des sondés se disent favorables au rétablissement de la peine de mort. Ils étaient 61 % en 1988, selon une enquête du CEVIPOF[88]. En 2006, l'institut SOFRES évalue la part des partisans du rétablissement à 42 %[3].

Selon Michel Winock, « ce n'est qu'à partir de 1999 que l'évolution de l'opinion à ce sujet s'est durablement infléchie, les sondages mettant en avant l'effet générationnel — les plus jeunes hostiles au rétablissement —, mais aussi les cultures politiques, puisque, en 2006, la majorité des sympathisants UMP et pas seulement l'extrême droite se montraient favorables au rétablissement (66 %) alors que 65 % des sympathisants de gauche y étaient opposés »[12]. En , à la suite des attentats de janvier, on enregistre, pour la première fois depuis trente ans, une majorité d'opinions favorables à son rétablissement (52 %)[89],[90]. En , le camp du rétablissement connaît un niveau de soutien jamais atteint dans le cadre des enquêtes Ipsos (depuis que celles-ci ont inclus le sujet en 2014), avec 55 % d'opinions favorables à son retour[91].

Sondages récents

Français en faveur de la peine de mort[92] :

| déc. 2009 |

déc. 2010 |

déc. 2011 |

déc. 2012 |

déc. 2013 |

déc. 2014 |

fév. 2015 |

déc. 2015 |

déc. 2016 |

déc. 2017 |

déc. 2018 |

fév. 2020 |

avr. 2020 |

janv. 2021 |

janv. 2022 |

fév. 2023 |

janv. 2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 32 | 34 | 35 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 48 |

| janv. 2014 |

avr. 2015 |

avr. 2016 |

juil. 2017 |

juil. 2018 |

août 2019 |

sept. 2020 |

août 2021 |

sept. 2022 |

sept. 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 45 | 52 | 48 | 49 | 51 | 44 | 55 | 50 | 48 | 51 |

Français condamnés à mort à l'étranger

| Condamné | Date de condamnation | Crime(s) | Situation | Juridiction |

|---|---|---|---|---|

| Gervais Boutanquoi[99] | Meurtre et vol de Richard Kraft, gérant d'un café de Karoi. | Exécutés par pendaison à Harare le . | ||

| Simon Chemouil[99] | ||||

| Béatrice Saubin[100] | Trafic de drogue. | Peine commuée en prison à vie le , libérée en . | ||

| Claude Maturana[101] | Meurtre de Glenn Estes, un adolescent de 16 ans qui rôdait autour de sa voiture. | Mort en prison le . | ||

| Redouane Hammadi[102] | Attentat de 1994 à l'hôtel Asni à Marrakech. | Dans le couloir de la mort. | ||

| Stéphane Aït Idir[102] | ||||

| Michael Legrand[103] | Meurtre de Rafael Santos, un immigré cubain dont il voulait voler la collection de CD. | Peine commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. | ||

| Nora Lalam | ?? avril 2005 | Les causes de son arrestation restent floues à ce jour. | Dans le couloir de la mort. | |

| Serge Atlaoui[104] | Trafic de drogue. | Rapatrié le 5 février 2025. Peine commuée en 30 ans de réclusion criminelle par le tribunal correctionnel de Pontoise. | ||

| Jean-Marc Thivind[105] | ?.?. 2009 | Meurtre de Hermann Friedrich, un expatrié allemand. | Acquitté le . | |

| Chan Thao Phoumy[106] | Trafic de drogue. | Sort inconnu[107]. | ||

| Joseph-François Jean | Meurtre de la fille de son ex-compagne et de sa cousine, âgées de 17 et 16 ans. | Peine commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle le . | ||

| Adil Al-Atman[108] | Attentat du 28 avril 2011 à Marrakech | Dans le couloir de la mort. | ||

| Hakim Dah[108] | ||||

| Félix Dorfin[109] | Trafic de drogue. | Peine ramenée à 19 ans de réclusion criminelle le . | ||

| Kévin Gonot[110] | Terrorisme, appartenance à l'organisation « État islamique » (voir : Djihadistes français pendant les guerres civiles syrienne et irakienne). |

Peines commuées en détention à vie en 2023 par la Cour suprême d'Irak[111]. | ||

| Léonard Lopez[110] | ||||

| Salim Machou[110] | ||||

| Mustapha Merzoughi[112] | ||||

| Brahim Nejara[113] | ||||

| Karam El Harchaoui[114] | ||||

| Yassine Sakkam[115] | ||||

| Fodil Tahar Aouidate[116] | ||||

| Vianney Ouraghi[116] | ||||

| Bilel Kabaoui[117] | ||||

| Mourad Delhomme[117] |

Notes et références

Notes

- ↑ Voir l'article sur la peine de mort en Europe.

- ↑ Les autres « guillotinées de Vichy » sont Georgette List épouse Monneron (exécutée le 6 février 1942 avec son mari pour le meurtre de sa fille), Germaine Besse épouse Legrand (surnommée « l'horrible marâtre » par la presse pour le meurtre de son beau-fils, exécutée le 8 juin 1943) et Czeslawa Sinska veuve Bilicki (exécutée le 29 juin 1943 avec son amant pour le meurtre de son mari).

- ↑ Il s'agit de Ahmed (ou Hamida) Zabana, dit Zabana, trente ans, et Abdelkader Ferradj Ben Moussa, trente-cinq ans.

- ↑ Vingt ans plus tard, après sa mise à la retraite en 1994, à l'émission d'Anne Sinclair, 7 sur 7 diffusée sur TF1, Élisabeth Badinter rend hommage à son courage d'alors.

- ↑ Jean-Baptiste[43], André[44] ou Albert[45] selon les sources

Références

- ↑ Albert Bayet, La Morale des Gaulois, Paris, Félix Alcan, 1929.

- ↑ Françoise Biotti-Mache, « La peine de mort en mer. Évocation historico-juridique », Études sur la mort, no 141, , p. 55-78 (lire en ligne).

- Jean-Yves Le Naour, « Conclusion. « Les Français arrivent tard à tout, mais enfin ils arrivent » », dans Jean-Yves Le Naour (dir.), Histoire de l'abolition de la peine de mort, Paris, Perrin, coll. « Synthèses Historiques », (lire en ligne), p. 353-364. Via Cairn.info

- Valérie Kubiak, « 1907 : l’année où l’on a failli abolir la peine de mort en France », sur geo.fr, (consulté le ).

- ↑ Code pénal Dalloz 1980-1981.

- ↑ « Peine de mort : 5 informations sur son application en France », sur Geo.fr, (consulté le ).

- ↑ Albert Maurin, Histoire de la chute des Bourbons : grandeur et décadence de la bourgeoisie, 1815-1830-1848, Bureaux de la Société des travailleurs réunis, (lire en ligne), p. 203-205.

- ↑ Rapport de M. Raymond Forni sur le projet de loi portant abolition de la peine de mort, no 316, 10 septembre 1981, annexe I.

- ↑ Jean-Baptiste Sylvère Gaye, vicomte de Martignac, Procès des derniers ministres de Charles X, devant la cour des pairs, en décembre 1830, (lire en ligne sur Gallica).

- ↑ La peine de mort de la loi du talion à l'abolition, dans la revue L'Histoire, octobre 2010, p.54.

- ↑ « 27 février 1848 : abolition partielle de la peine de mort du 27 février 2013 - France Inter », sur franceinter.fr (consulté le ).

- Michel Winock, « Les hésitations de la République », L'Histoire, no 357, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'effet Soleilland », sur L'express, .

- ↑ « 17 juin 1939 : la dernière exécution publique en France », sur RetroNews, (consulté le ).

- ↑ « Le goût du sang, 84 ans après la dernière exécution publique en France », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « 1939, l’exécution d'Eugène Weidmann », sur ina.fr (consulté le ).

- ↑ Jean-Yves Le Naour, Histoire de l'abolition de la peine de mort, Éditions Perrin, (ISBN 978-2-262-03689-8, DOI 10.3917/perri.naour.2011.01, lire en ligne), « Se laver de la guerre (1914-1962) », p. 247-288

- ↑ Loi no 50-1443 du 23 novembre 1950 REMPLACE L'ART. 381.

- ↑ Agnès Bastien-Thiry, Mon père le dernier des fusillés, édit. Michalon, 2005 (ISBN 2-84-186-266-6), 220 p.

- ↑ L'application de la peine de mort en France avant 1981, La Documentation française.

- ↑ Alain Ruscio, Nostalgérie, La Découverte, coll. « Cahiers libres », (ISBN 978-2-7071-8564-8, DOI 10.3917/dec.rusci.2015.01)

- ↑ Loi no 60-529 du 4 juin 1960, publiée le 8 juin 1960 au Journal Officiel et prise en vertu des pouvoirs spéciaux votés au début de février de la même année au gouvernement Debré, Edmond Michelet rétablit la peine de mort en matière politique, edmond-michelet.blogspot.cz, 30 janvier 2011.

- ↑ Sylvie Thénault, « Justice et droit d'exception en guerre d'Algérie (1954-1962) », Les Cahiers de la Justice, vol. no 2, no 2, , p. 71 (ISSN 1958-3702 et 2678-601X, DOI 10.3917/cdlj.1302.0071)

- ↑ À l'exception notamment du nombre de jurés, passé de 9 à 6 par une loi du 10 août 2011 en première instance, mais qui est passé à 9 en appel.

- ↑ http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704937 Loi no 78-788 du 28 juillet 1978 PORTANT REFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE SUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LE JURY D'ASSISES.

- ↑ « Jurée au procès #Ranucci : "On cherche à oublier mais c'est impossible" », sur lamarseillaise.fr (consulté le ).

- Jean-Claude Vimont, « Un ado condamné à mort en 1975. L'affaire Bruno T. au milieu des années soixante-dix », Criminocorpus. Revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, (ISSN 2108-6907, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « QUID - JUSTICE », sur archive.org (consulté le ).

- ↑ Légifrance - Modalités des délibérations de la cour d'assises de 1958 à 1994.

- ↑ Légifrance - Modalités des délibérations de la cour d'assises de nos jours.

- ↑ Si l'on en croit les épisodes de Faites entrer l'accusé les concernant respectivement, diffusés en 2002 et 2003.

- La documentation française - La peine de mort dans la loi française avant 1981.

- ↑ « Ministère de la Justice - archives-judiciaires : Grâce », sur archives-judiciaires.justice.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ Daniel Amson, La République du flou, Éditions Odile Jacob, , 252 p. (ISBN 978-2-7381-1065-7).

- Sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel - journal télévisé du 28 juillet 1976.

- ↑ Frédéric Lewino et Qwendoline Dos Santos, « 17 juin 1939 : VIDÉO. Le guillotiné Weidmann est le dernier condamné à perdre la tête en public », sur lepoint.fr, .

- « Les condamnés à mort (liste non exhaustive) » (consulté le ).

- ↑ criminocorpus.

- ↑ La Rédaction, « 2 février 1981 : La loi Sécurité Liberté est promulguée », INA, 1er février 2021.

- ↑ Jean Lecanuet déclare « Je pense avec la commission que la peine de mort doit être maintenue et qu’elle doit être appliquée dans des cas très rares, pour des crimes odieux. Je pense en particulier aux cas d’enlèvement d’enfants avec mort des enfants. »

- ↑ « Affaire Ranucci : l'ombre d un doute », présenté par Laurent Delahousse, Secrets d'actualité, , M6.

- ↑ Libération, samedi 19 - dimanche 20 septembre 1981.

- ↑ Elisabeth Fleury, « La bataille pour l'honneur de Jacques Fesch, guillotiné… et enfin réhabilité ? », L'Humanité, (consulté le ).

- ↑ Marie Sanchis, « De criminel à saint : l'incroyable histoire de Jacques Fesch », Le Dauphiné libéré, (consulté le ).

- ↑ Pierre Rottet, « La cause du futur «bienheureux» Fesch guillotiné ne fait pas l’unanimité. Mais elle avance », Centre catholique de radio et télévision, (consulté le ).

- ↑ Nicolas Bastuck, « Le dernier guillotiné franc-comtois », L'Est républicain, (consulté le ).

- ↑ « Abolition de la peine de mort : il y a 44 ans, le dernier condamné à mort de France était exécuté à Marseille », sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur (consulté le ).