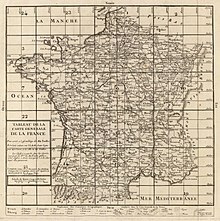

1750 en France

S’il y a quelque chose qui nous a toujours fasciné, c’est bien 1750 en France. Depuis des temps immémoriaux, 1750 en France est un objet d'étude, d'admiration et de débat. Que ce soit pour son impact sur l'histoire, son influence sur la culture ou sa pertinence dans la société actuelle, 1750 en France continue d'être un sujet de grand intérêt pour les universitaires, les professionnels et les curieux. Dans cet article, nous explorerons en profondeur tous les aspects liés à 1750 en France, de ses origines à son impact sur le monde moderne. Grâce à une analyse approfondie et enrichissante, nous espérons élargir nos connaissances et notre compréhension de 1750 en France, et peut-être même découvrir de nouvelles facettes qui nous surprendront. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers 1750 en France, et ensemble nous découvrirons ses mystères et ses significations. Ne le manquez pas!

| 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 Décennies : 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 Siècles : XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |

Architecture, Arts plastiques (Dessin, Gravure, Peinture et Sculpture), (), (), Littérature (), Musique (Classique) et Théâtre |

Cette page concerne l'année 1750 du calendrier grégorien.

Événements

- 5 et 17 février : les États de Languedoc refusent de voter le don gratuit au roi tant que leur privilège de consentir à toute nouvelle imposition ne sera pas respectée[1].

- 28 février : l’assemblée des États de Languedoc, qui vient de refuser le vingtième, est dissoute par les commissaires du roi[2].

- 12 mars : règlement royal concernant l'entretien des mendiants, qui ordonne à chaque mendiant valide ou invalide de regagner sa paroisse d'origine pour s'y faire entretenir[3].

- 16 mai : sur la rumeur d'un enlèvement d'enfant par la police, les habitants du faubourg Saint-Antoine à Paris se soulèvent[4].

- 20, 22 et 23 mai : émeutes à Paris[5]. Elles font suite à la volonté du comte d'Argenson de moraliser Paris en expulsant vers la Louisiane les filles de mauvaise vie et les vagabonds. La crise politique favorise les troubles populaires : le 23 mai, la foule parisienne marche sur Versailles et est dispersée par la force. La situation à Paris est si tendue que Louis XV fait construire une route contournant la capitale pour se rendre de Versailles à Compiègne et appelée par la population route de la Révolte[6].

- 25 mai : ouverture de l’assemblée du clergé[2]. Dominée par l’épiscopat, elle refuse d’accepter l’édit du vingtième, et considérant que le contrat entre le clergé et la royauté a été rompu, ne consent à aucun « don gratuit » (21 août[7]). L’assemblée du clergé est dissoute le 20 septembre sur ordre royal par M. de Saint-Florentin, secrétaire d’État[7].

- 6 juillet : à Paris, Jean Diot et Bruno Lenoir sont brûlés en place de Grève après avoir été étranglés. Surpris par un agent de police, le , « en posture indécente et d’une manière répréhensible », les deux hommes ont été arrêtés et emprisonnés. Ils seront les deux dernières personnes connues à ce jour condamnées en France à la peine de mort pour pratique homosexuelle.

- 22 juillet : début des travaux du môle du port actuel de Nice[8]. Mais il est bon de rappeler que Nice n'est alors pas en France, car faisant partie du royaume de Sardaigne.

- 2 et 16 août : inondations de la Garonne à Toulouse[9].

- 3 août-14 septembre : « cloque », grève générale des ouvriers tondeurs des manufactures de draps de Sedan contre les nouvelles règles de recrutement et de rémunération ; elle dure 43 jours. Les drapiers font venir des ouvriers de la région parisienne et de Verviers (« sales »), ce qui provoque des heurts. Le , les meneurs sont arrêtés par les troupes du maréchal de Belle-Isle et certains condamnés au bannissement[10].

- 20 octobre : déclaration du roi concernant la mendicité, l’enfermement et la mise au travail des vagabonds ; elle renouvelle les dispositions de la déclaration du en les simplifiant[11].

- 12 novembre : les États de Bretagne refusent le vingtième[7]. Les États d’Artois, de Languedoc et de Bretagne protestent au nom de leur droit (la tradition exige leur consentement pour la perception d’un impôt nouveau). Une vague d’arrestation s’abat sur les députés des États de Bretagne.

- 25 novembre : édit qui confère la noblesse héréditaire aux officiers ayant le grade de général[12].

- 27 novembre : D'Aguesseau démissionne de ses fonctions de chancelier de France[2].

- 10 décembre : Lamoignon est nommé chancelier de France. Machault est nommé garde des sceaux[2].

- 14 décembre : Lamoignon de Malesherbes devient premier président de la Cour des aides[13].

- Tolérance de fait des cultes protestants[14].

Articles connexes

Notes et références

- ↑ Dominique le Page, Contrôler les finances sous l’Ancien Régime : Regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, , 659 p. (ISBN 978-2-11-097514-0, présentation en ligne).

- André Zysberg, La Monarchie des Lumières (1715-1786), Points, , 558 p. (ISBN 978-2-7578-4567-7, présentation en ligne).

- ↑ Olivier Ryckebusch, Les Hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789), Presses Univ. Septentrion, (ISBN 978-2-7574-1751-5, présentation en ligne).

- ↑ Henri Martin, Histoire de France, vol. 14, Furne, (présentation en ligne).

- ↑ Yves Combeau, Le comte d'Argenson, 1696-1764 : Ministre de Louis XV, École nationale des chartes, , 534 p. (ISBN 978-2-900791-28-8, présentation en ligne).

- ↑ Jules Michelet, Histoire de France : Louis XV (1724-1757), vol. 16, Librairie Internationale, (présentation en ligne).

- René-Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson, Journal et mémoires du marquis dArgenson, vol. 6, Veuve J. Renouard, (présentation en ligne).

- ↑ Jean Baptiste Toselli, Précis historique de Nice, depuis sa fondation jusqu'en 1860, vol. 1, C. Cauvin, (présentation en ligne).

- ↑ Claude de Vic, Joseph Vaissete, Histoire générale de Languedoc, vol. 13, E. Privat, (présentation en ligne).

- ↑ Gérard Gayot, « La longue insolence des tondeurs de draps dans la manufacture de Sedan au XVIe siècle », Revue du Nord Année, no 248, , p. 105-134 (présentation en ligne).

- ↑ José Cubero, Histoire du vagabondage : Du Moyen Âge à nos jours, Imago, , 296 p. (ISBN 978-2-84952-514-2, présentation en ligne).

- ↑ Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne, Histoire de France, vol. 6, Plon, (présentation en ligne).

- ↑ Alphonse Louis Dieudonné Martainville, Vie de Chrétien-Guillaume Lamoignon Malesherbes, ancien premier président de la cour des aides, ancien ministre d'état, membre de l'académie, etc, chez Barba, (présentation en ligne).

- ↑ Michel Vovelle, La chute de la monarchie (1787-1792), Points, , 288 p. (ISBN 978-2-7578-4083-2, présentation en ligne).